デカすぎるラスベガスのCES 3会場。経験豊富な解説者とミニバスで理想的な展示めぐり!

【今泉追記】

ロボットや自動運転など、参加者の方が強く興味を持たれた出展者については、商談やM&A交渉などのきっかけづくりのコミュニケーションを、廣川さんが先導することができます。廣川さんは元マッキンゼー。米国GE本社のジャック・ウェルチ会長の下でM&Aに取り組んでいた時期もあります。

JTBさんの取り計らいによって、申込み締め切りは11月21日金曜日17:00に延びました。

なお、CES2026関連の投稿は以下のカテゴリーにまとまっています。

「CES2026視察ツアー」カテゴリーの投稿

ラスベガスのCESに行ったことのない方のために、CESがいかにバカでかいかをお伝えする投稿です。前回投稿は以下。3本シリーズの第2回めです

CES2026に行くべき理由:製造業の方が興味をそそられる出展製品カテゴリーの紹介【CES2026視察ツアー】

CESの会場の広さを日本の幕張メッセや東京ビッグサイトとの比較で考えていると、現地に行って腰を抜かします。

【緊急】CES2026視察をあきらめかけている方へ

他社ツアー中止・ホテル満室の「難民」を救済します。

(11/21金 申込締切です)

世界最大のテック見本市を現地で体感。AI・ロボティクス・モビリティの最前線を

元マッキンゼー 廣川謙一さんが現地で商談・M&A視点から徹底解説!

2026年1月5日羽田空港発、1月10日羽田空港着、5泊6日(うち1泊は機内)。

ビジネスクラスのオプションもご用意。

最少催行人数10名、定員20名。残席わずか!申込締切は11月21日。

詳細を見る

詳細を見るJTB申込ページOASYSへのリンク

開催地:ラスベガス/開催時期:2026年1月

旅行実施:株式会社 JTB ビジネスソリューション事業本部 第六事業部

企画:株式会社インフラコモンズ 監修:ラウンズベリー・アソーシエイツ

【廣川謙一さんプロフィール】

ラウンズベリー・アソーシエイツ代表

マッキンゼー、GE本社経営企画で新規事業および海外事業の成長戦略立案・実行を担当。

2016年よりシンガポールでロボットおよびイノベーションの導入立案、2019年より国立シンガポール大学、南洋理工大学などで起業の教育・指導などを行う。1998年より日本で8千億円以上の不良債権を処理。

知能ロボットの研究で工学修士。大学院在学中にMITの人工知能研究所に留学。知能ロボットの研究を行う。三菱重工、マッキンゼー、 GE、アーンスト・アンド・ヤングコンサルティング(日系金融機関担当ディレクター)などを経て、2002年にアメリカで独立。

【廣川謙一さんからのコメント】

元々、CESは家電関係で新製品をアピールする展示会だったのですが、10年ほど前から自社が持つイノベーションの技術力を示す場になってしまいました。それに合わせて、元々Consumer Electronics Showと言ってた展示会ですが、名称もCESに変わりました。

10年前にロボット・スタートアップに付添で行ったのですが、ロボット、ITなどの展示の規模が凄く、それも実際に体験できる展示が増えていました。最近では毎年CESの会場に足を運び、各社のイノベーションを肌で感じるということをしております。

2025年(つまり今年1月)のCESでは、ロボティクスもさることながら、AIや自動運転の技術力を示す展示が多く見られました。自動車メーカーや関連企業の自動運転の展示。建機メーカー(Caterpillar、コマツ、John Deereなど)による建機・農機の自動運転やAIの展示が目立ちました。

また、イタリア、韓国、シンガポール、フランスなどは大きなスペースを借り切って自国の技術をアピールしている国が少なくありません。日本も大きなスペースを借りて、東京科学大学などの大学発の技術、大阪府のイノベーションの取組、ジェトロ・経産省による技術開発・展示などでアピールしていました。

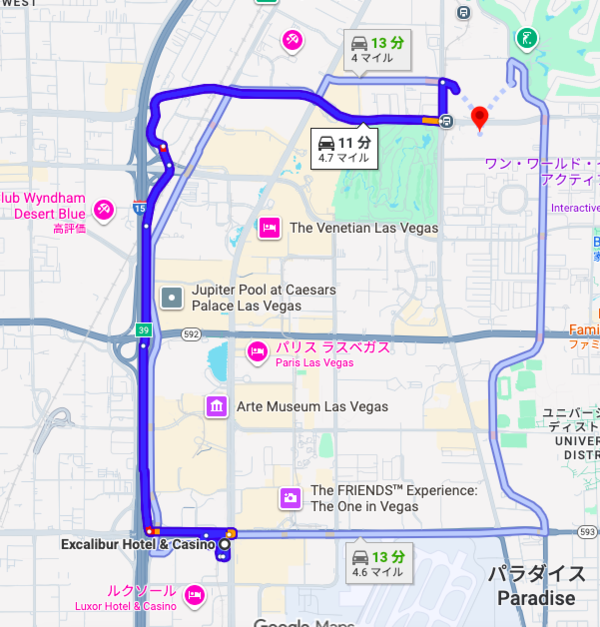

↑本視察ツアーの宿泊先ホテル エクスカリバー ホテル & カジノ の場所とLVCCの位置関係。

会場構成と視察時の安心設計

まず、CES 2026の展示会場は 「3つのキャンパス(会場群)」 に分かれており、いずれも展示面積・会場規模が極めて大きく、単なる「1つのホールを回る」以上の規模感です。

公式サイトでも、「With 12 official venues, CES spans more than 2.5 million net square feet of exhibit space.」(CESは公式会場が12カ所に及び、展示面積は合計で250万平方フィート(約23万平方メートル)を超えます。)と記載があります。

足が疲れる"規模"の理解

-

日本の展示会感覚と比べて、CESはスケールが桁違いです。たとえば、1日で数 km~10 km近い歩行が発生するケースもあります。

-

多くの方が「どこから回るか」「移動だけで体力を消耗してしまう」経験をしています。実際、会場案内では"時間節約/移動距離軽減"が来場者向けの注意点として挙げられています。

-

参加者視点では、「視察本来の目的(最新技術の観察・ビジネス機会の探索)に集中できるか」が重要です。移動体力を消耗してしまっては、成果を最大化できません。

当ツアーにおける移動安心ポイント

お申し込み頂く本ツアーでは、以下のような設計を行っています:

-

どの会場を回るべきか?どういう順番で回るべきか?は毎年参加している廣川謙一さんがうまく設計します。また参加者の方々のプロフィールに合わせた調整もいたします。

- ホテルと会場の間など、移動が必要な所は全てJTB手配のミニバスを利用します。楽ちんな視察ができます。

-

ホテルや会場でのロジスティクス一般はJTBのガイドが行います。

-

ミニバスがあるので「会場内をひたすら歩いて疲れてしまった」というリスクがありません。

各キャンパスの特徴

以下、それぞれの3つのキャンパスについて、特徴を整理します。

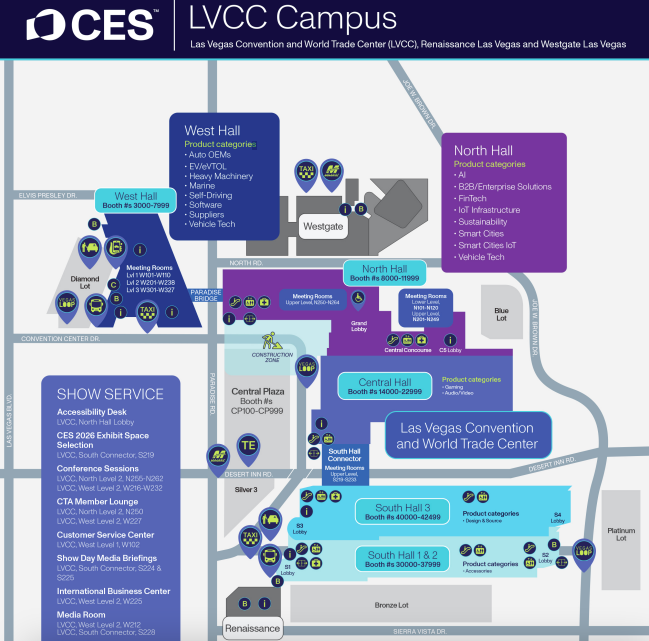

1. Las Vegas Convention Center (LVCC)キャンパス

概要・特徴:

-

LVCCはCESの中で最大の会場です。公式サイトでは「The Las Vegas Convention Center (LVCC) is our largest venue and home to a wide variety of exhibits, topics and sessions.」(ラスベガス・コンベンションセンター(LVCC)は、CESの中で最大の会場であり、多種多様な展示・テーマ・セッションが行われる中心的な拠点です。)と記されています。

-

四つ以上のホール(South Hall, Central Hallなど)および屋外のエリアを含む広大なスペースを有しています。

-

製造/サプライチェーン、素材、企業向けテクノロジー、大型展示など「重め」「業務用途」系の出展が多く展開される傾向があります。

-

製造業の方としては、設備・部材・IoT/センサー・ロボティクスなど"工場・製造現場向け"の出展が集中しているため、優先して回るべきエリアです。

-

会場が非常に広いため、事前に「どのホールを何時に回るか」を決めておかないと、移動だけで1日終わってしまうリスクがあります。

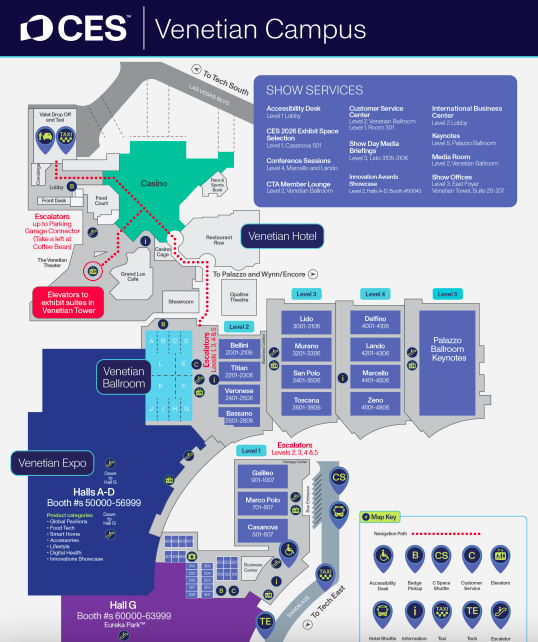

2. Venetian Campus(The Venetian & Venetian Expo)

概要・特徴:

-

「The home of better living, the Venetian Campus is where you'll see how technology is making a difference in the daily lives of consumers of all ages.」(より良い暮らしの拠点――ヴェネチアン・キャンパスでは、あらゆる世代の消費者の日常生活をテクノロジーがどのように変えているのかを目の当たりにできます。)と公式に説明されています。

-

会場では、スタートアップ、消費者向けテクノロジー、ライフスタイル系の展示が比較的多く展開される傾向があると説明があります。

-

LVCCと比べて"ライフスタイル/消費者視点"の出展が目立つため、製造業でも「部材や素材をどう"消費者価値"につなげるか」という視点を持つ方には有効です。

-

製造業界でも「素材×消費者価値」「量産部材のライフスタイル展開」「ODM/OEMから自社ブランド化」などの潮流があり、Venetianキャンパスでそのヒントを得られます。

-

会場間移動:Venetian - LVCC間のシャトル「Tech Express」等が案内されており、移動手段の確保がポイントです。(今泉注:今回の視察ツアーでは上記のようにミニバスの用意があります。ホテル-LVCC間、LVCC-Venetian間、Venetian-ホテル間などの移動は全てミニバスで楽ちんです。また、JTBの現地ガイドがロジをさばきます。)

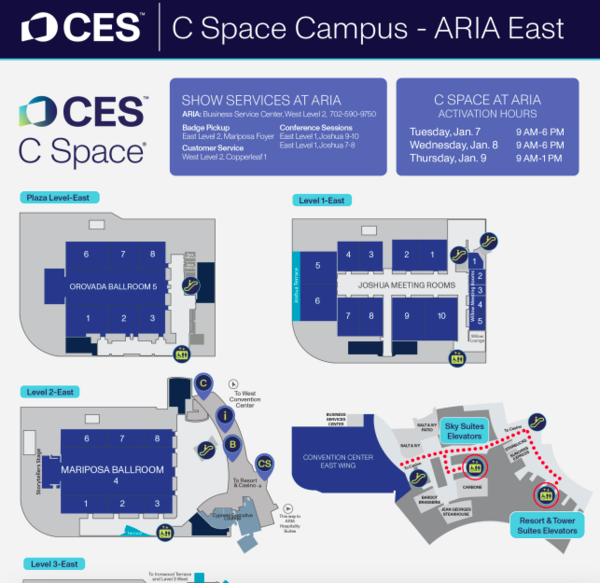

3. C Space Campus(ARIA, Vdara, Cosmopolitan, Park MGM)

概要・特徴:

-

公式説明:"The C Space Campus ... is the home of C Space. At CES, C Space is the essential gathering point for the advertising, entertainment, and content communities worldwide."(Cスペース・キャンパスは、「Cスペース」の本拠地です。CESにおいてCスペースは、世界中の広告・エンターテインメント・コンテンツ業界の関係者が集う重要な拠点となっています。)

-

つまり、こちらは"テクノロジー×コンテンツ×ブランド/メディア"という軸での出展・セッションが集中するエリアです。

-

製造業では、これまで"モノづくり"だけでなく"サービス化・ブランド化・デジタル化"への転換が重要となっており、C Spaceキャンパスで"その先端"を把握できます。

-

例:製造業が自社製品を単なるハードウェアではなく"デジタルサービス+コンテンツ"として提供する流れを探るべきです。

なぜ「会場のデカさ」が参加者にとって必見なのか

-

"膨大な展示エリア=多様な技術・ビジネスモデル・産業横断的出展"という構図が成立しています。つまり、単一業界ではなく「製造+サービス」「部材サプライチェーン」「モビリティ×素材×デジタル」など"交差点"=イノベーションの芽が見える場です。

-

会場を駆け回るだけでも体力を消耗する規模感の中で「何を観るか」「どこで止まるか」が成果を左右します。そのため、移動の設計を外部依存せず、ツアー設計段階から"ラクに回れる"ようにしておくことが、他の"単独参加者"と差をつけるポイントです。(今泉注:この辺は廣川さんがうまく設計して、日本の参加者が見るべきロボティクスなどを考慮して移動コースを設定します。もちろん参加者の方のプロフィールに応じ、できるだけ調整するようにします。また、初日はざっと回って、2日目、3日目に深掘り的に再訪して出展担当者に質問するなどの柔軟性も組み入れています。)

-

製造業経営者の方々にとって、モノづくり・サプライチェーン・サービス化・デジタル化といったテーマの"ショーケース"がこの会場群に集まっており、その量・質ともに"集中度"が高いのです。

-

視察中に「疲れて休む」「見逃す」「移動で時間を費やす」ことが無ければ、その分「出会い・発見・戦略検討」の時間に充てられ、視察投資のリターンが大きくなります。