「代表取締役」から「CEO」へ 変わる日本の経営トップ像

帝国データバンクは2025年10月14日、「2025年『CEO制度』導入企業調査」を公表しました。

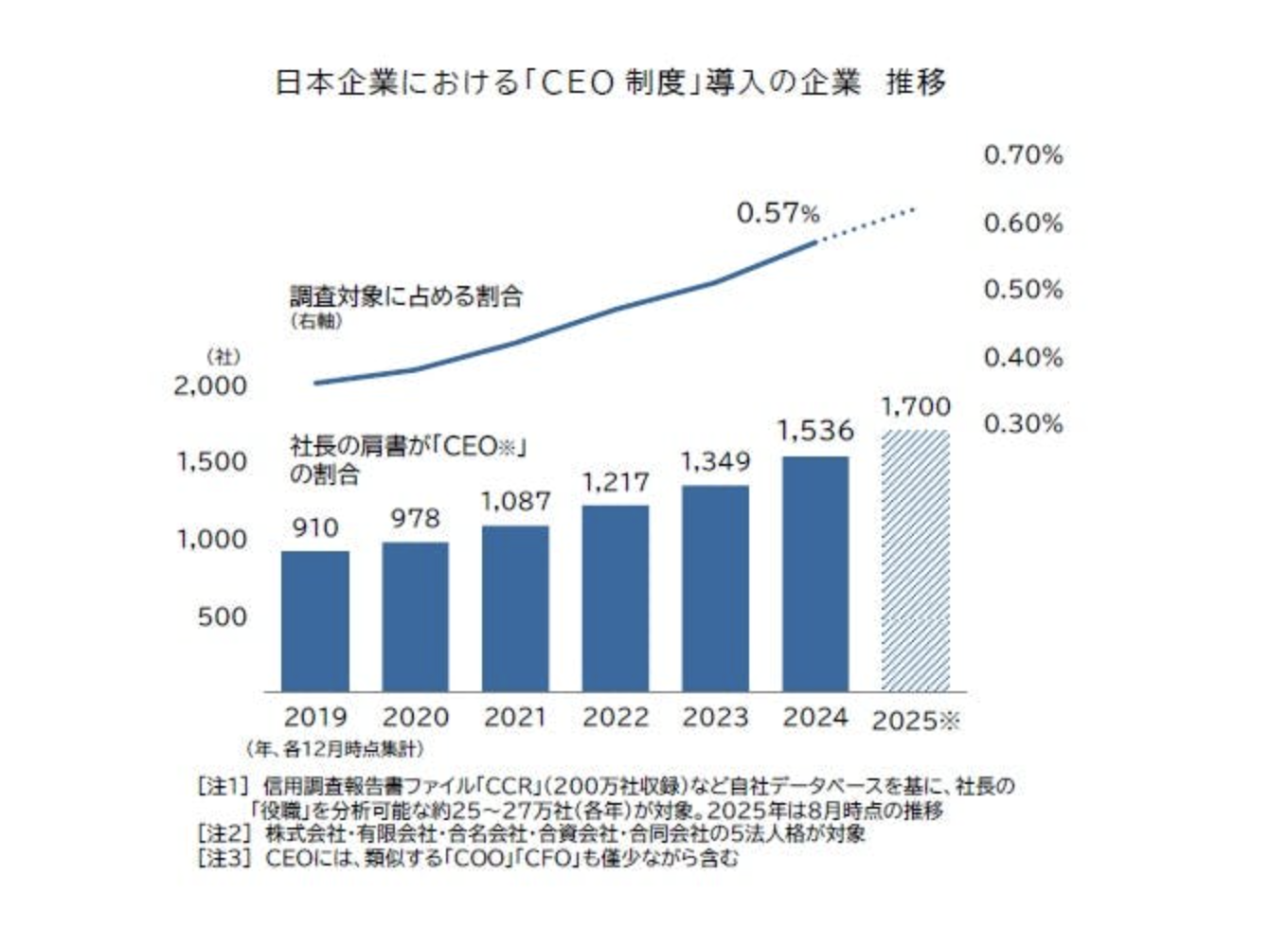

調査によると、2024年末時点で経営トップの肩書に「CEO(最高経営責任者)」を導入する企業は1,536社に達し、前年から13.9%増加しました。新型コロナ禍前の2019年と比べると1.7倍に拡大しており、日本企業における経営スタイルの変化が鮮明になっています。

特にサービス業やIT産業のスタートアップを中心に導入が進んでおり、平均年齢は54歳と「取締役社長」より6歳若いことが特徴です。経営のグローバル化やコーポレートガバナンス強化、意思決定の迅速化などを背景に、CEO制度は今後さらに拡大が見込まれます。

今回は、CEO制度が広がる背景、若手経営者が担う新しいリーダー像、そして日本企業の経営構造に生じている変化について取り上げたいと思います。

「CEO」という肩書が示す変化

かつて日本企業の経営トップといえば「代表取締役社長」が一般的でした。しかし、グローバルビジネスが進展する中で、海外投資家や市場との対話を重視する企業を中心に「CEO」の呼称を採用する動きが加速しています。

CEO(Chief Executive Officer)は企業の経営方針を策定し、最終責任を負う職務を担う存在です。日本の会社法においては明確な規定がないため、「代表取締役社長(または会長)兼CEO」という形で併記されるケースが多くみられます。

ソニーがいち早く米国式の執行役員制度を導入したのをきっかけに、経営と業務執行を分離する動きが国内にも広がりました。特に2010年代後半以降、企業統治(コーポレートガバナンス)改革の流れが強まり、経営透明性を高めるための仕組みとしてCEO制度が注目されてきました。今回の調査結果は、こうした改革が「肩書」の領域にも確実に浸透していることを示しています。

出典:帝国データバンク2025年『CEO制度』導入企業調査 2025.10

導入の主役はスタートアップとIT業界

CEO制度を導入する企業のうち、約4割を超える690社がサービス業に属しており、その中でもソフトウェア開発やシステム構築などのIT関連分野が目立ちます。特に創業間もないスタートアップ企業では、「CEO」という肩書が経営者のビジョンを象徴するものとして機能しているようです。

若手起業家が自らCEOを名乗る背景には、資金調達の容易化や海外市場への発信力強化が挙げられます。グローバルな投資家やベンチャーキャピタルは、国際的な経営用語や役職体系に親和的な企業に関心を示す傾向があり、「CEO」という表現が信頼性や成長意欲のシグナルとして作用しています。

また、大企業でもソフトバンクグループのように、グループ全体でCEO職を設ける動きが進みつつあります。グローバル展開を進める際の指揮命令系統を明確にし、意思決定のスピードを高める狙いがあるとみられます

平均54歳、4割が40歳代以下という若さ

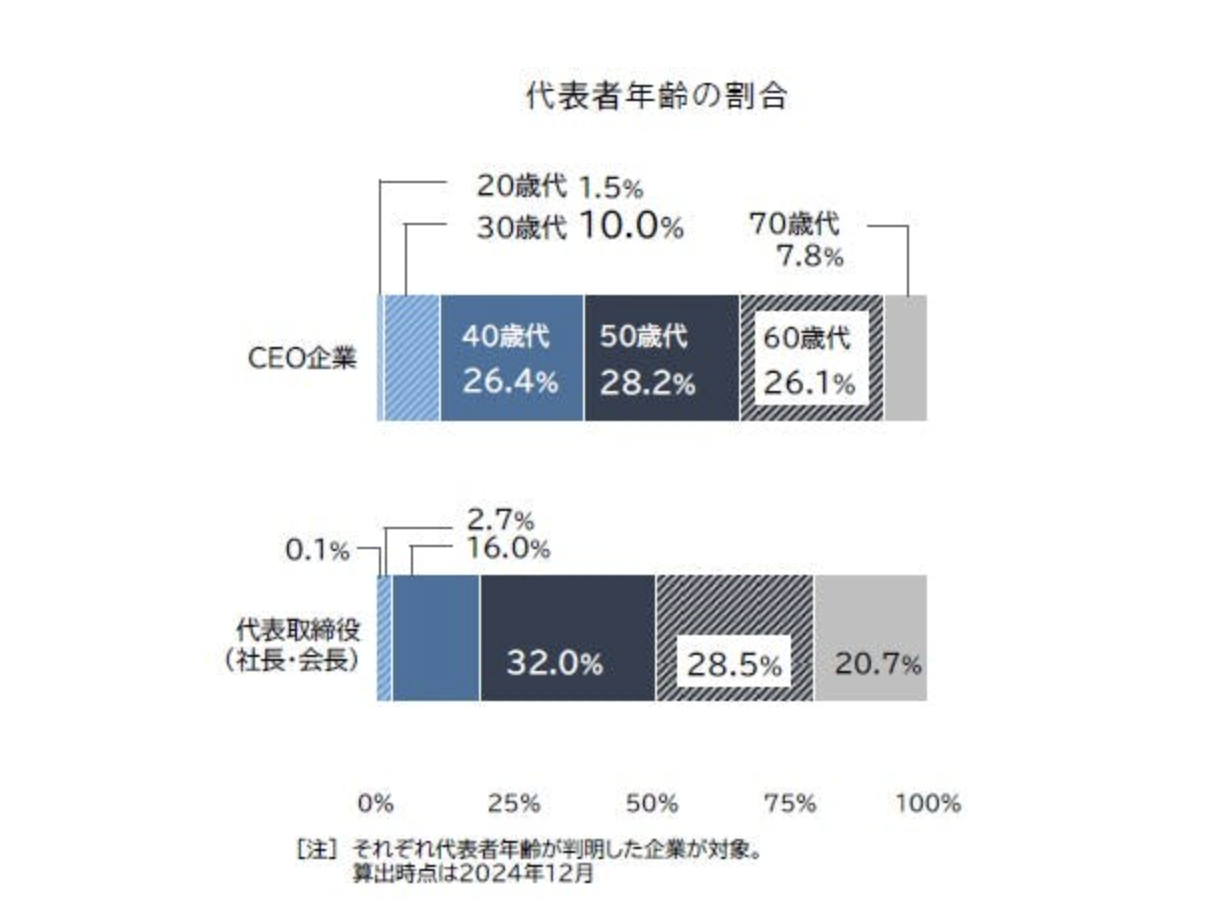

CEOの平均年齢は54歳で、代表取締役(社長・会長)の平均年齢60歳に比べて6歳若い結果となりました。特筆すべきは、40歳代以下の割合が約4割を占める点です。30歳代以下も全体の約1割に達しており、若い経営者の登場が顕著です。

「取締役社長・会長」では40歳代以下が18.8%にとどまることから、CEOを名乗る経営者はより若年層に集中していることがわかります。これは単なる呼称の変化にとどまらず、意思決定のスピード感、データドリブンな経営判断、従業員とのフラットな関係性など、新しい経営スタイルの広がりを象徴しています。

スタートアップでは、創業時からグローバル展開を前提とするケースが多く、英語表記の役職を採用することで社外とのコミュニケーションを円滑にしようとする狙いもあります。経営者の若返りは、経営組織の機動力や変化対応力を高める要因としても注目されています。

出典:帝国データバンク2025年『CEO制度』導入企業調査 2025.10

コーポレートガバナンスとCEO制度の接点

日本企業におけるCEO制度の拡大は、コーポレートガバナンス改革の進展とも深く関係しています。2015年以降、金融庁と東京証券取引所が推進する「コーポレートガバナンス・コード」により、取締役会の監督機能強化や社外取締役の拡充が進められてきました。これに伴い、経営執行と監督を分離し、責任範囲を明確化する「CEO」職の導入は自然な流れといえます。

CEO制度の普及は、企業のガバナンス強化に加え、迅速な意思決定を可能にする点でも効果的です。グローバル競争が激化するなかで、経営判断の遅れが致命的な影響を及ぼすリスクが高まっています。権限と責任を一元化したCEO体制は、こうしたリスクを軽減し、経営のスピードアップを実現する仕組みとして機能しています。

さらに、CEO制度は企業ブランドの国際的な一貫性を高めるという副次的効果もあります。海外投資家やパートナーとの協働において、英語表記の役職が共通言語として活用できるため、コミュニケーションの効率化にも寄与しています。

日本企業の「CEO化」が意味するもの

2025年時点で、調査対象約27万社のうち「CEO」肩書を持つ企業は1%未満にとどまるものの、導入の勢いは明らかに加速しています。帝国データバンクによると、2025年8月時点ではすでにさらに増加しており、「CEO」という肩書が特別ではなくなる日も近いとみられます。

この流れは、日本企業が国際的な経営基準へ歩み寄る過程と位置づけられます。多様なステークホルダーとの対話を重視し、グローバルな市場で信頼を得るためには、経営責任の所在を明確化する制度的枠組みが求められています。CEO制度はその象徴であり、日本型経営の進化の一端を示すものです。

ただし、形だけの肩書変更にとどまれば意味はありません。CEO制度の真価は、経営の透明性と責任の明確化をいかに実現するかにあります。今後は「CEOを名乗ること」から「CEOとして機能すること」への転換が求められるでしょう。

今後の展望

日本企業の「CEO化」は、今後さらに広がると予想されます。背景には、グローバル投資家の存在感の高まり、スタートアップの増加、そして生成AIやデータ経営など新たな経営課題への対応があります。特にAI時代の経営では、スピードと透明性が両立できる組織体制が求められており、CEO制度はその中核的な役割を果たすと考えられます。

一方で、CEO制度の導入にはガバナンス面での課題も残されています。CEOの権限が強まる分、取締役会や社外監査の機能強化が不可欠です。責任の明確化とともに、リスク管理体制をどう設計するかが問われる段階に入っています。