なぜ、「データセンターの地方分散」が求められるのか?

経済産業省は2025年10月14日、第26回 産業構造審議会 地域経済産業分科会を開催し、「地方での投資促進に向けた産業用地の確保について」について議論検討を行っています。

資料では、2040年度までに200兆円の官民投資を実現するうえで、データセンター(DC)など新たな産業の立地パターンに対応した産業用地政策が不可欠であると指摘しています。

生成AIの普及を背景に、データセンターは従来のITインフラから「国土インフラ」へと位置づけを変えつつあります。AI処理に伴う電力・水需要の急増、冷却水の安定確保、そして脱炭素電源との連携が、今や立地判断の核心を成しています。

今回は、DC立地の地方分散を促す政策的背景と、工業用水・GX戦略地域・土地制度の三方向から見た新たな産業基盤の構想を読み解きます。

AI社会の基盤としてのデータセンター

生成AIやマルチモーダルAIなどの普及により、データセンター(DC)は国家の経済安全保障と地域経済の持続性を支えるインフラとしての役割が高まっています。

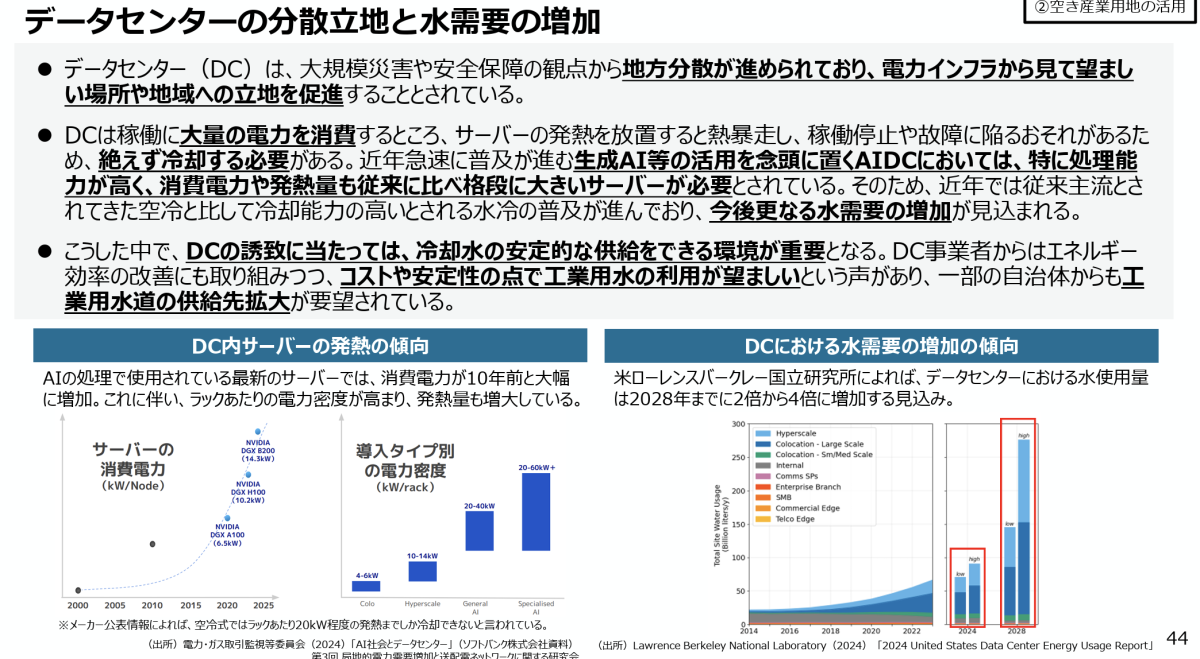

AI処理を担う最新サーバーは、10年前に比べて消費電力・発熱量が大幅に増大。空冷ではラックあたり20kW程度までしか冷却できず、水冷方式への転換が進んでいます。米ローレンスバークレー国立研究所の予測では、世界のDCの水使用量は2028年までに2〜4倍に増加する見込みです。

こうした背景から、政府は大規模災害・安全保障リスクを考慮し、データセンターの地方分散立地を促進しています。特に、安定した電力供給と冷却水の確保が可能な地域が新たな候補地として注目されています。

工業用水の再定義:冷却水を軸にした立地戦略

AIデータセンターでは、冷却水の安定供給が安定稼働において重要です。経済産業省の資料によれば、DC事業者の間では「エネルギー効率とコスト・安定性の観点から工業用水の利用が望ましい」という意見が広がっており、一部自治体では工業用水道の供給先拡大を求める声が上がっています。

工業用水道事業法(1958年制定)は本来、製造業やガス供給業などを対象とした仕組みですが、AI社会の進展を踏まえ、データセンターも「工業的な用途」として再定義すべきとの議論が始まっています。

現在、全国146の事業者が工業用水を供給していますが、施設稼働率は平均50%程度に低下しており、余剰能力の活用余地があります。つまり、既存の工業インフラを活かしてデータセンターを誘致する「水資源連携型の地域戦略」が現実味を帯びています。

この仕組みを活かすことで、自治体は新たな用水設備投資を抑えつつ、地域の産業インフラを再活用できます。経産省は今後、工業用水道事業法の運用見直しを含め、データセンター誘致と水インフラの接続を制度的に整備する方向です。

GX戦略地域:電力・通信・土地を一体で整備する新モデル

もう一つの鍵が、「GX戦略地域」制度の創設です。政府は2025年、「脱炭素電源を軸とした新たな産業立地モデル」として、再生可能エネルギー・通信・土地利用を一体化する構想を打ち出しました。 この制度では、地域に偏在する再エネ電源を活用し、ワット・ビット連携(電力と通信の統合整備)を実現することが目的とされています。

具体例として、佐賀県鳥栖市では100%再エネ供給型産業団地を2030年までに整備予定、山口県宇部市では化学プラント跡地を再生し、GX型の新事業拠点として構想中です。さらに海外では、ブラジルで約3GW規模のデータセンター集積地構想が進んでおり、脱炭素型DCクラスターの先行モデルとされています。

このGX戦略地域の理念は、従来の「産業団地」から脱却し、再エネ・通信・冷却水を同時に整備する複合インフラ圏を形成する点にあります。AI処理が国力を左右する時代、DC立地は電力供給だけでなく、地熱・海水・河川など地域の自然資源を組み合わせた総合的な設計が求められています。

地方分散の鍵を握る自治体支援と制度改革

一方で、地方自治体の多くは財政力の制約から、データセンター誘致や土地造成のノウハウ・資金を十分に持ちません。経産省の調査では、財政力指数の低い市町村では、産業用地の造成や企業対応に遅れが生じ、結果として投資機会を逃すケースも見られます。

そのため、今後は官民連携による、地元企業・自治体・インフラ事業者・クラウド企業が連携し、電力網・冷却設備・用地開発を包括的に進める枠組づくりが重要となります。

さらに、緑地面積率や環境施設面積率の緩和もDC立地を後押しします。工場立地法の特例により、工業専用地域では緑地率を従来の20%から最大1%まで引き下げ可能となり、土地利用効率が大幅に改善されました。これは高密度なデータセンター群の形成に不可欠な要素です。

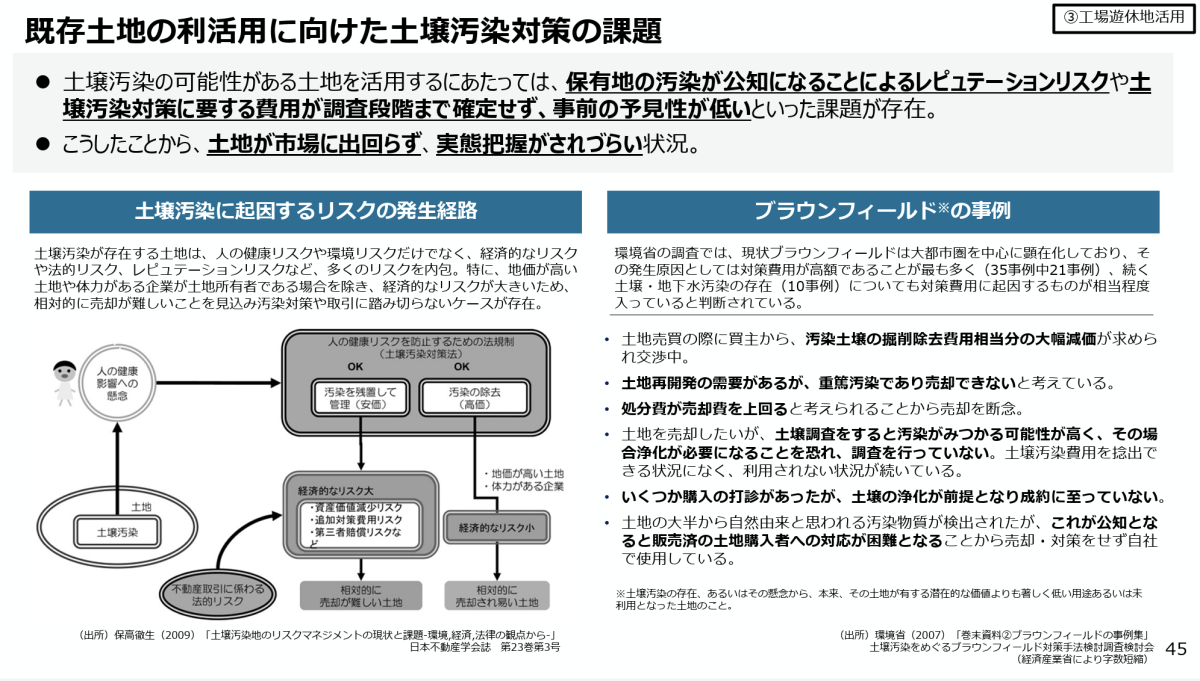

土壌汚染対策とブラウンフィールド再生

臨海部や既存工業地帯では、土壌汚染が新規投資の阻害要因となってきました。これに対し、環境省と経産省は連携し、臨海工業地域における合理的な土壌管理スキームを検討しています。 地下水モニタリングに基づく健康リスク評価の導入や、届出手続きの簡素化などが進めば、遊休地を再エネDC拠点として再利用できる可能性も出てくるでしょう。

このような「ブラウンフィールド・リバイタライゼーション(Brownfield Revitalization)」は、欧米ではすでに主流であり、日本でもGX型再開発においても活用が始まっています。特に臨海部の製鉄所跡地や化学工場跡地は、送電線・港湾・冷却水などの既存インフラを活用でき、再生型データセンター群の立地適地としても想定できる可能性があるでしょう。

今後の展望

データセンター立地の競争は、今後「電力」「冷却水」「再エネ」「土地」の4軸で展開されます。政府は年内をめどに、工業用水道事業制度の見直しや地域未来投資促進法の活用を通じて、DC誘致を支援する新たな制度体系を整理する方針です。

この流れの先には、GX戦略地域による分散型・脱炭素DCネットワークの形成が見込まれます。地方都市がこれを受け止めるには、土地・水・電力・人材を含む「産業エコシステム」を再設計する必要があるでしょう。

![]()