企業はAIガバナンスをどう設計すべきか

Gartnerは2025年11月4日、AIガバナンスの実践状況と生成AIの価値創出の関係に関する新たな調査結果を発表しました。

Gartner Survey Finds Regular AI System Assessments Triple the Likelihood of High GenAI Value

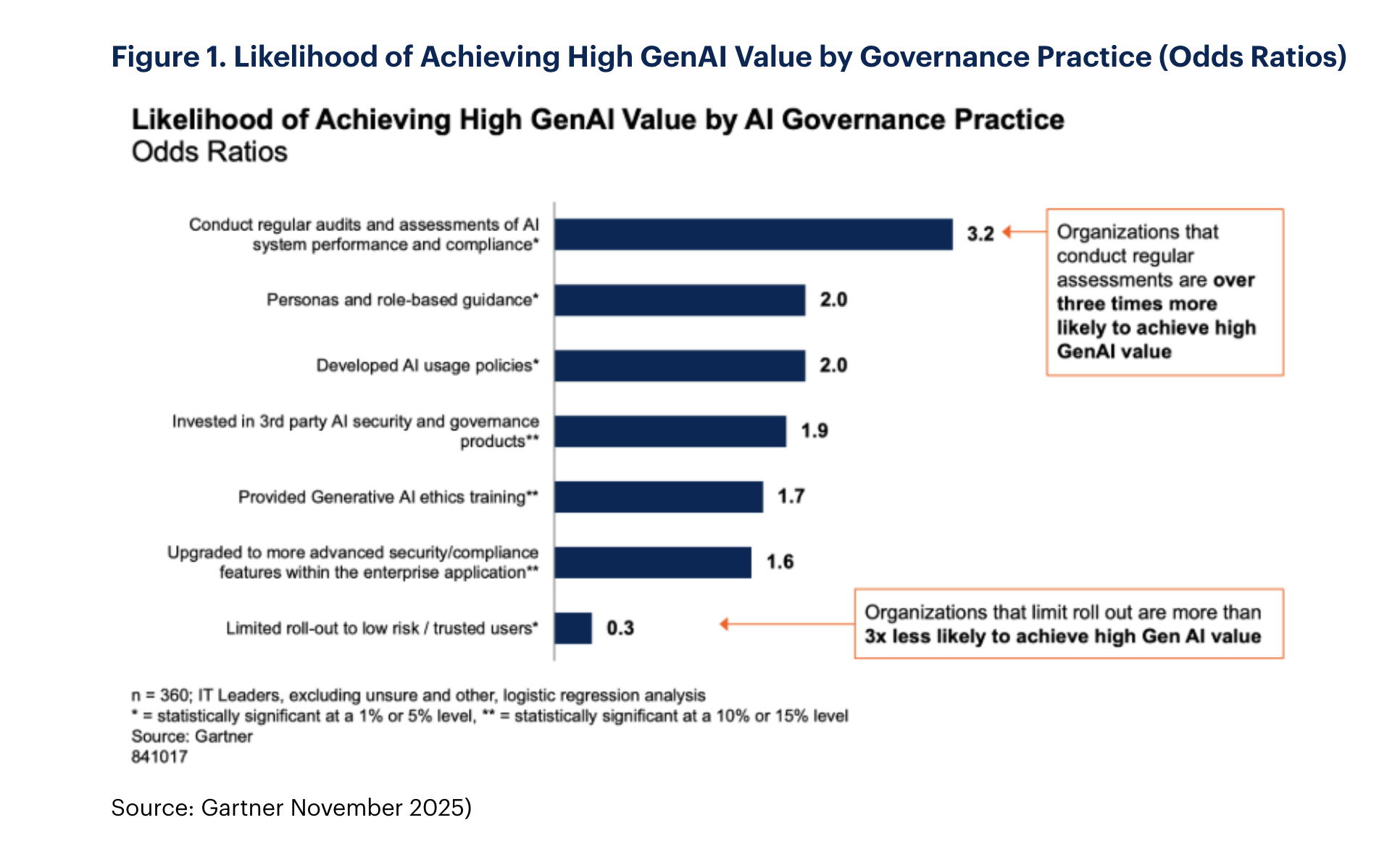

調査は2025年5〜6月にかけて、北米・欧州・アジア太平洋地域の360社を対象に実施され、AI監査や評価の有無が生成AI活用の成果に大きな差をもたらしている実態が明らかになりました。中でも、AIシステムの定期的な監査・アセスメントを行う組織は、行わない組織と比べて生成AIのビジネス価値を「高い」と評価する割合が3倍以上となり、ガバナンスが価値創出に直結することが示されています。

一方で、ガバナンスの実践内容には濃淡があり、効果が大きい取り組みと、主にリスク軽減に寄与する取り組みが混在しています。企業が成果を高めるには、評価プロセスの仕組み化、AIユーザーへのきめ細かい支援、AI利用ルールの整備、ガバナンス技術への投資、そして生成AI展開の段階的拡張という5つの領域を戦略的に組み合わせることが求められています。

今回は、この発表が示す背景と課題意識、企業が注目すべき論点、そしてこれからの展望について取り上げたいと思います。

AIガバナンスが価値創出の前提条件へ

生成AIの導入プロジェクトは、PoC段階では期待を集めつつも、本格運用に移ると成果が見えにくいという課題が指摘されてきました。今回のGartnerの調査は、こうした課題の背後にガバナンスのあり方が影響していることを示しています。AIモデルは継続的に学習し変化するため、性能の劣化や偏り、法的リスクなどを抱えやすく、評価と監視を怠れば不確実性が増します。一方で、運用管理の基盤が整った組織では、生成AIが業務の多層的な改善を促し、成果が積み上がる傾向があります。

調査が示す「3倍以上の価値差」は、単なる統計以上の意味を持ちます。AI監査やアセスメントが確立した組織では、モデルの性能やリスク領域を可視化できるため、改善サイクルを回しやすくなり、経営としても投資判断を行いやすくなる構造が生まれます。つまり、AIガバナンスは抑制的な管理のためだけではなく、価値創出のエンジンとして機能する段階に入っているのです。企業が生成AI活用の成果を拡大するには、技術導入と運用管理を切り離さず、戦略の一体化が必要となるでしょう。

定期評価とモニタリングが成果の分岐点

今回の調査の中心に位置するのが「AIシステムの定期的な評価」です。AIモデルは、導入時点の性能が永久に保証されるわけではなく、データの偏りや環境変化によって動作が変わる可能性があります。そのため、Gartnerは評価・監視プロセスの定常化やAIガバナンスプラットフォームの導入を推奨しています。これにより、異常検知やバイアス発見、透明性向上の取り組みが効率化し、リスク低減と価値向上を同時に進められます。

企業にとって重要なのは、評価を「負担」ではなく「改善の起点」と捉えることです。評価を通じて新たな業務改善の機会やモデルの強化ポイントが浮かび上がり、より高い成果につながるサイクルが形成されます。AIによる意思決定支援は、業務プロセスそのものを再設計するきっかけとなるため、定期評価は技術面だけでなく、組織の働き方変革にも波及します。こうした評価の定着が、生成AIの価値最大化を支える基盤として重要です。

ユーザー支援と利用ルールの整備が成果を左右

AIガバナンスの成否を分けるもうひとつの要因が「人」に対する支援です。Gartnerの調査では、役割別・業務別のきめ細かいガイダンスを提供する企業は、生成AIの価値が2倍以上に高まる傾向があります。生成AIは多様な業務にまたがるため、利用方法の標準化や活用パターンの明確化が求められています。また、生成AIの倫理に関する教育を提供する企業は、成果が約1.7倍に向上しており、倫理と価値創出が両立することが改めて示されました。

さらに、AI専用の利用ポリシーも重要です。ポリシーは制約ではなく、安心して生成AIを活用できる環境づくりに資するものです。情報漏洩、著作権、セキュリティ、プロンプト管理などリスク領域に対応するガイドラインを整えることで、現場は業務に集中しやすくなります。人材とルールの両輪が整うことで、組織全体の活用レベルが引き上がり、継続的な価値創出につながります。

ガバナンス技術への投資と段階的拡張

ガバナンスは組織文化やプロセスに依存する一方で、テクノロジーによって効果が大きく変わります。第三者提供のAIガバナンス製品を導入した企業は、価値創出が1.9倍に高まるという結果が得られています。監査ログの自動収集、説明可能性の強化、バイアス検知、自動コンプライアンスチェックなど、専門ツールの活用によって管理負荷を軽減し、組織全体のスケーラビリティを確保できます。

また、生成AIの展開範囲も成果を左右します。多くの企業は、安全性を理由に限定的な部署から導入を始めますが、より広い部門へ安全に展開できた企業は、価値創出が3.3倍に高まる傾向があります。拡張は無制限に広げるという意味ではなく、ガバナンス基盤の成熟度に応じて段階的に広げるアプローチが求められます。拡張が業務プロセスの革新を促し、スケールメリットを最大化する流れが形成されるためです。

今後の展望

企業が生成AIの価値創出を継続的に高めるには、ガバナンスを「管理コスト」として扱う発想から脱し、競争力の源泉として再定義する姿勢が必要となります。AIはソフトウェア以上に変動性の高い技術であり、導入後の運用こそが成果を決定づけます。今後は、AIガバナンスを他の経営管理プロセスと連動させ、財務指標・人材戦略・リスク管理と統合的に扱う方向が進むでしょう。

また、ガバナンス技術そのものが高度化し、モデル評価や説明可能性の自動化が進むことで、中小企業でも高度なAI管理が可能になることが見込まれます。AIの普及に伴い、評価指標や監査手法の標準化も進み、産業全体の透明性と信頼性が高まると期待されます。一方で、企業が目指すべきは単なるガバナンス強化ではなく、価値創出の速度と質を引き上げる全体最適化です。

企業は、評価・教育・ルール・技術・拡張の5要素を自社の状況に合わせて再設計し、AI活用の成熟度を高める必要があります。これにより、生成AIは限定的な業務効率化に留まらず、事業構造の進化や新たな価値創出につながる基盤として機能する将来像が見えてくるのかもしれません。

出典:ガートナー 2025.11