人とAIの協働はどこへ向かうのか──Gartnerが示す4つの未来シナリオ

Gartnerは2025年11月11日、スペイン・バルセロナで開催されたIT Symposium/Xpoにおいて、AI時代の職務再設計に関する調査結果を発表しました。

Gartner Says Leaders Must Create Four Scenarios for Human-AI Collaboration at Work

AIが急速に普及する中、企業は人材活用の前提を見直さざるを得ない状況にあります。今回の発表では、「職を奪うAI」という悲観論ではなく、2028〜2029年にかけて毎年3,200万件以上の職務が再編される「ジョブ・カオス」の到来が示されました。発表によると、この変動は大量の雇用喪失ではなく、職務の再設計・再配置が加速度的に進むことによるものです。

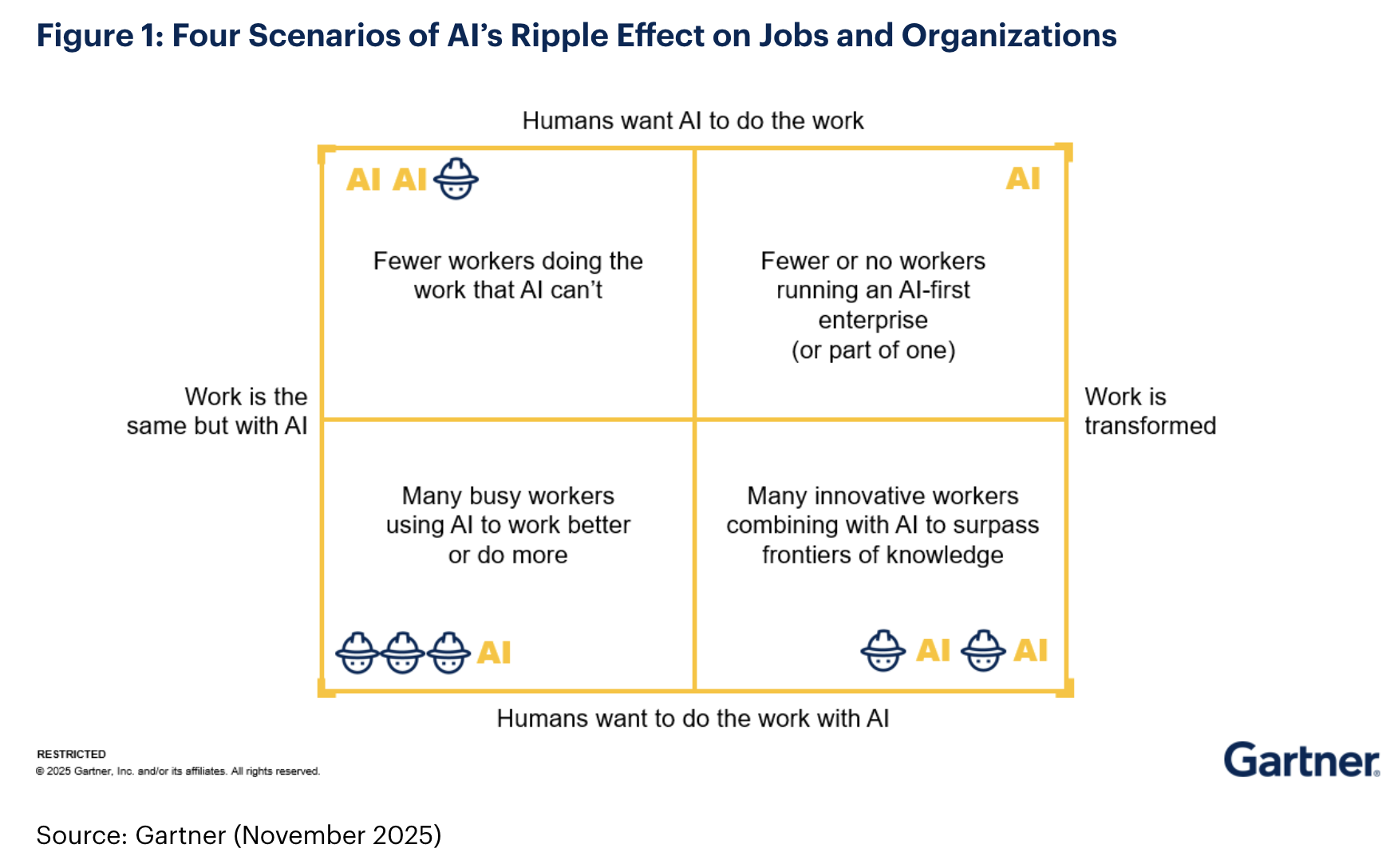

Gartnerは、こうした変化に向き合う企業に対して、人とAIの協働がどのような姿を取りうるのか、4つの戦略シナリオを提示しています。企業がどの道を選択するかによって、組織文化、働き方、価値創造のプロセスが根本から変わります。

今回は、この発表内容、4つの協働シナリオ、そして今後の展望について取り上げたいと思います。

AIがもたらす「ジョブ・カオス」と企業へのインパクト

Gartnerが強調するのは、AIによる全面的な雇用崩壊ではなく、むしろ大規模な職務変革が起こるという点です。同社の調査では、2028〜2029年の時点で毎日15万件の仕事がスキル向上などにより進化し、別の7万件の仕事が再設計や再構成を迫られると見込まれています。これは単なる効率化の波ではなく、職務の境界線そのものが再定義されることを意味します。

たとえば、これまで明確に分かれていた企画業務と分析業務がAIを介して融合したり、専門職の中でもAIツール運用スキルの有無で役割が変化したりするなど、業務構造が細かく分岐し、再結合する現象が進むと考えられます。その結果、企業は従来の職務記述を前提とした人員配置や評価制度を維持することが難しくなります。

Gartnerが指摘するように、企業はAI導入の目的を明確にし、人を中心に据えた設計を行わなければ、変化の波に対応しきれません。AI-firstを掲げながらも、人材育成・組織デザインを後回しにすれば、成果が上がらず混乱だけが生まれる可能性があります。今後の企業価値は、人とAIがどれだけ自然に協働できる環境を構築できるかに左右されるでしょう。

Gartnerが示す4つの協働シナリオ

Gartnerは、人とAIの協働がどのように進化するかについて、二つの軸を設定し、四つのシナリオを提示しました。軸の一つは「AIにどれほど仕事を任せたいか」、もう一つは「仕事そのものが変わるか否か」です。これにより、次の四つの未来像が描かれます。

まず、「AIがこなせない仕事を少人数で支える」シナリオです。AIが大半の作業を担当する一方、例外処理や高度な判断が必要な領域は人間が担います。カスタマーサービスなど、AIの対応では補えない場面が多い領域で現実的なモデルです。

次に、「AI-firstの自律型企業」が登場するシナリオでは、業務プロセスが大幅に変わり、労働人数を大幅に減らした運営が実現します。生産管理や定型オペレーションなど、自律システムへ置き換えやすい領域が該当します。

三つ目は「多忙な人材がAIを活用して効率を引き上げる」形です。AIに全面委任するのではなく、知的作業の補完にAIを組み込み、同じ仕事量でも高い成果を出す働き方が普及します。これは現場部門を中心に既に広がりつつある日常的なAI活用像といえます。

そして四つ目の「人とAIが革新的成果を生み出す」シナリオでは、仕事そのものが再定義され、人間がより大きな課題解決に挑むことを可能にします。個別化医療のように専門領域が融合し、新しい知識創造が求められる分野で起きる変化です。

企業が直面する組織変革と課題

これら四つのシナリオはいずれも並行して現実化するとGartnerは述べています。実際、業務内容や技術の成熟度によって、同じ企業でも部門ごとに異なる協働形態が存在するでしょう。そのため、企業は特定のモデルに依存した戦略ではなく、複層的かつ柔軟に対応できる組織デザインが求められています。

AI-firstを志向する企業は、アルゴリズムに対する説明可能性の確保や、データ品質の向上を前提とした業務設計が必要です。一方、人-firstの視点を重視する企業では、AIに任せる領域と人が担う領域の明確化、従業員の心理的安全性の確保、スキル基盤の再構築が不可欠です。

また、Gartnerは「AI-firstは人-firstでなければ成立しない」と指摘します。これは単に美辞麗句ではなく、AIを最大限活用するためには、人間側の能力向上、意欲、組織文化などを整えなければ機能不全に陥るという現実的な指摘です。企業がAI導入を進める中で、職務の再設計と人材育成の両立が、これまで以上に重要となります。

協働シナリオが示すビジネス機会と競争力

四つのシナリオはいずれも制約ではなく、企業の新たな成長機会を示しています。たとえば「AIに任せる領域の拡大」はコスト構造の改革や業務スピードの向上につながります。「AIとともに人が高度な課題に挑む」モデルでは、新規事業や研究開発で競争優位が築かれます。

企業の間では、AIを導入しただけでは競争力が高まらない状況が明確になってきました。肝心なのは、AIを前提とした働き方、役割設計、意思決定プロセスの再構築です。特に日本企業では、職務が幅広く曖昧なまま業務が成立しているケースが多いため、AI活用は職務範囲の明確化や専門性の定義を再考するきっかけにもなります。

Gartnerの示す協働シナリオは、単なる未来予測ではなく、企業がどのように価値を再創造し、組織能力を高めるかという実践的な指針として活用できます。重要なのは、AIが何を可能にするかを理解しつつ、人がどのように主体的に関わるかを設計する姿勢です。

今後の展望

今後の企業運営では、人とAIが共鳴しながら価値を生み出すための仕組みづくりが鍵となるでしょう。AIが急速に進化する中、人材は定期的にスキルを更新し、組織は柔軟に職務を組み替える能力を求められます。現在の定型的な職務体系は維持が難しくなり、一人ひとりが複数領域を横断しながらAIと協働する環境が普及すると見込まれます。

一方で、すべての領域がAI化に適しているわけではありません。顧客接点、創造的仕事、意思決定の最終判断などは、人間が担う価値がむしろ高まる可能性があります。企業は、AIに任せる領域、人が担う領域、両者が融合する領域を明確にし、戦略的な人材投資を進める必要があります。

さらに、AIの能力が向上するにつれ、倫理、責任、説明可能性といった要素も企業競争力の一部になります。AI-firstではなく、AI×人間の関係性をどれだけバランスよく構築できるかが、企業の持続的成長を支える上で重要となっていくでしょう。

出典:ガートナー 2025.11