2030年産業規模50兆円へ―量子技術国家戦略

量子技術は次世代の産業基盤としての期待が高まっています。こういった状況の中、政府は2025年5月30日、「量子エコシステム構築に向けた推進方策」を公表し、国際競争が激化する中で人材・資金・拠点の強化を急ぐ方針を示しました。

量子技術は、各国の国富や安全保障を左右する重要な産業となりつつあります。米国や中国、EUなど主要国は、毎年10億ドル以上を投じて研究拠点やイノベーションハブを整備し、スタートアップ育成や大規模テストベッドの構築など、量子エコシステムの形成を急いでいます。

知的財産権競争も激化しており、中国が量子コンピュータ特許数で米国を上回ったとの報道も見られます。こうした国際競争の激化を受け、基礎研究の推進に加え、グローバル市場で勝利するための量子エコシステム構築策が重要とされています。

量子技術を巡る国際情勢と日本の立ち位置

現在、量子技術開発は世界規模で進展しています。2024年12月に、日本と欧州委員会が量子コンピューティング共同研究プロジェクトに向けたワークショップを開催し、2025年5月には日EUの量子技術連携覚書に署名しました。また、2024年11月の日米韓首脳会談でも、人材育成や研究機関間協力を深める共同声明が発出され、三か国連携が強化されています。中国は量子暗号通信網の整備や大型量子コンピュータの開発に注力し、欧州はEuroQCI構想で域内インフラ構築を進めています。

日本としては、こうした国際競争の中で確実に産業化を実現し、安定的な地位を確保する必要があります。政府は、これらの戦略目標(2030年に国内利用者1,000万人、産業規模50兆円など)を達成するため、各国との連携と国内エコシステム強化の両輪で臨む方針です。

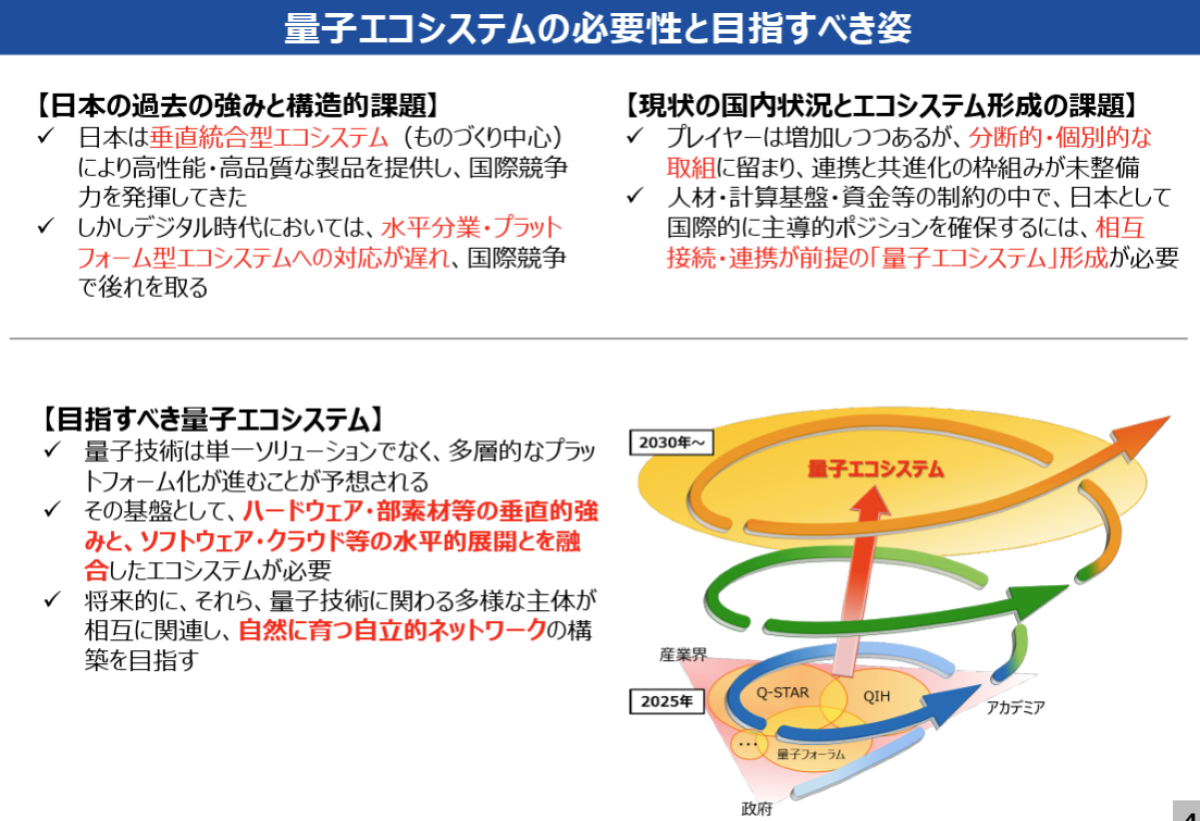

量子エコシステムとは何か、そしてなぜ必要なのか

「量子エコシステム」とは、量子技術に関わる企業や研究機関が互いに連携し合い、自立的に共存共栄するネットワークと定義しています。従来の日本型縦型サプライチェーン中心ではなく、ユーザー企業やベンダーが横断的に協力する仕組みが必要となっています。

過去のIT競争で日本がプラットフォーム型のエコシステム構築に乗り遅れた反省から、量子技術においても早期にプラットフォーム型モデルを作り上げ、競争力を確保することが求められています。量子技術は応用範囲が広く、将来的にはクラウドやミドルウェアを含むプラットフォームへ統合されていく可能性があります。

現状は黎明期で汎用アーキテクチャが未整備なため、今から戦略的に基盤を築く必要があります。たとえば量子コンピュータでは、クラウドサービスやミドルウェア、ソフトウェアを含む計算プラットフォームを整備し、そこから生まれるユースケースと国際標準化を組み合わせたビジネスモデルの創出が想定されています。

量子コンピュータの開発競争と日本の技術的展望

量子コンピュータ開発競争は世界で激化しています。量子アニーリング方式の実用化が進み、ゲート方式(汎用計算可能型)では超伝導型が先行し、イオントラップ型や中性原子型も追随する状況です。

2024年にはGoogleや中国科学技術大がエラー訂正チップを発表し、MicrosoftのMajoranaチップ、AWSのOcelot、PsiQuantumのOmegaなど新方式の登場で競争が一層激しさを増しています。さらにIBMやQuantinuumも論理量子ビットを用いたエラー低減成果を発表し、量子誤り訂正技術の実装が加速しています。

日本でも、大阪大学と富士通が量子誤り訂正技術を発表し、東京大学・理化学研究所は汎用の光量子コンピュータ開発、富士通は256量子ビット超伝導マシンの開発を進めています。新興スタートアップも光型、イオントラップ型、原子型ハードウェアに挑戦しています。

今後は2020年代後半から30年頃に実用的なFTQC実現が予想され、日本のベンダーもこの分野で優位な地位を確立できる可能性も視野に入っています。

量子セキュリティと量子ネットワークの重要性と課題

量子コンピュータの実現は、現在の公開鍵暗号を危殆化させる懸念があります。攻撃者は時間をかけて解読する「Harvest Now, Decrypt Later (今盗って後で解読)攻撃を狙い、量子コンピュータ実用化前に暗号化データを集めて解読を試みています。そのため、量子暗号通信などの安全技術の研究開発・社会実装を加速させていく必要があります。

日本企業は量子鍵配送装置で世界トップクラスの技術を有し、商用化を実現しています。国際的にも競争が激化し、中国は約1万kmの量子暗号網を構築、欧州も「EuroQCI」でネットワーク整備を進めています。

国内ではNICTが拠点となり、東京QKDネットワークで実証実験を進め、2023年には国際宇宙ステーションとの量子鍵共有実験も成功しています。将来的な量子インターネット実現に向け、量子中継器技術の開発も急務です。

人材育成・拠点整備・資金循環をめぐる課題と施策

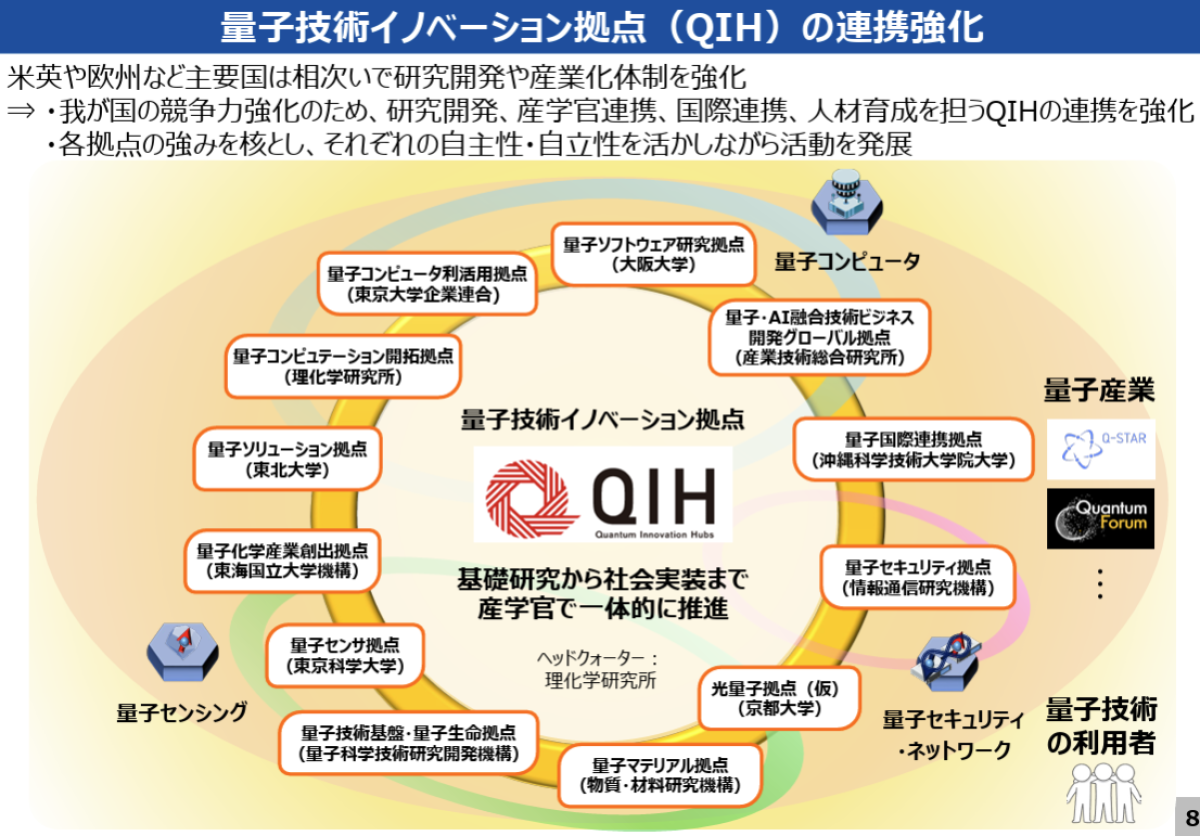

量子技術分野では技術者・研究者の不足が深刻です。政府は大学・大学院での教育プログラムやサイエンススクールを拡充し、量子技術教育の体系化を進めています。量子技術イノベーション拠点を中心に人材育成基盤を強化し、産学官連携の標準カリキュラム普及や新事業創出基盤構築を進めています。

具体策として、量子技術イノベーション拠点(QIH)に指定された研究機関や大学中心に人材育成基盤を強化し、産学官連携による標準カリキュラム普及や、新事業創出基盤構築が進められています。

インフラ面では先端テストベッド整備、資金面では投資促進に向けた支援策が検討されています。産総研のG-QuATは国際拠点として計算資源や評価設備を拡充し、ユースケース創出を目指しています。部材国産化・調達強化、サプライチェーン強靱化も重要です。

今後の展望

量子技術競争に勝ち抜くため、日本は自国の強みを最大限に活用し、独自のユニークなエコシステムを構築する必要があります。特に、ハードウェア(モノづくり)とソフトウェアを統合する「垂直型」と「水平型」を融合させた日本独自のモデルが、持続的な競争力を支える鍵とされています。具体的には、国際標準化の推進や特定分野の重点開発を並行して進め、ユースケースの創出や量子暗号通信網の整備などに一層注力することが求められます。

また、国際連携を積極的に進め、知識やデータを共有するグローバルネットワークにおいて日本の立場を強化することも重要です。教育・人材育成面では、次世代人材の層別育成目標の設定やキャリアパスの整備を早急に進め、量子ネイティブな人材の育成を加速させます。資金面では、高度なユースケースが魅力となって外部投資を呼び込むよう、市場形成と資金循環の好循環を実現する必要があります。

これらの取り組みを通じ、日本は2030年に国内利用者1,000万人、産業規模50兆円という国家目標の達成を目指しています。政府も「統合イノベーション戦略2025」などに本方策を反映し、必要な予算の確保を進めています。産学官が連携して最新技術の実装を加速し、プラットフォーム型ビジネスモデルの構築を急ぐことで、量子技術の国際競争における優位性の維持・強化が期待されるところです。

![]()