データセンターの分散配置とワット・ビット連携

デジタルトランスフォーメーション(DX)や生成AI(Generative AI)の普及に伴い、クラウドを支えるデータセンター(DC)や通信ネットワークの電力消費量が急増しています。

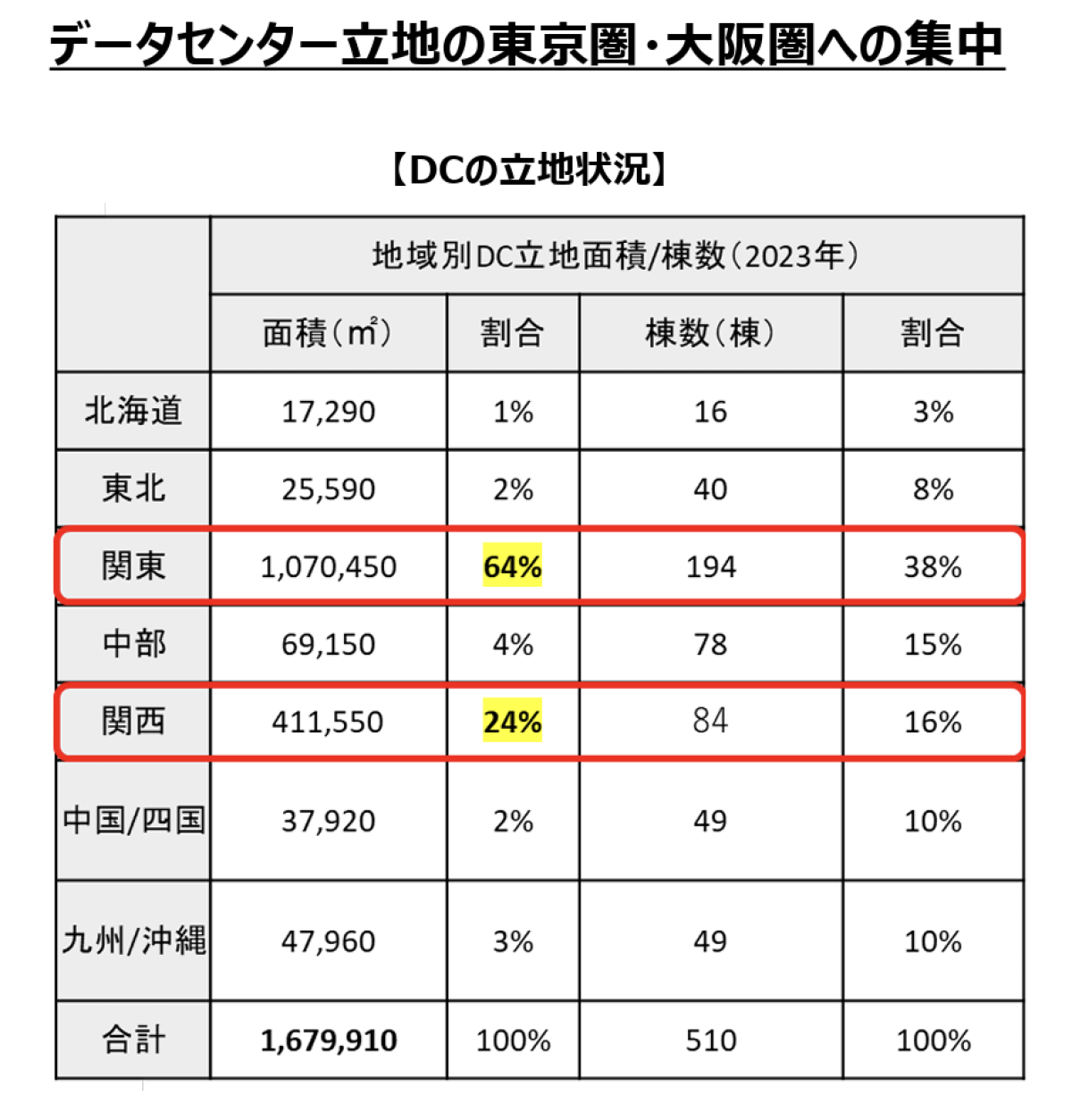

実際、国内ICTインフラの電力需要は今後も指数関数的な伸びが予想され、2050年にはデータセンターの消費電力量が2018年比で約857倍に達する試算もあります。しかし、その中核となるデータセンターの立地は日本では特定の地域に偏在しており、電力供給や災害リスク、通信インフラ整備などの面で課題が顕在化しつつあります。

こうした問題意識から、政府と産業界は電力(ワット)と情報通信(ビット)の連携による解決を模索し始めています。

今回は、経済産業省と総務省が2025年4月に発表した「ワット・ビット連携官民懇談会WG」の説明資料をもとに、日本におけるデータセンター立地偏在の背景や課題、インフラ整備の現状と政策対応、分散型DC構想と官民連携の展望について取り上げたいと思います。

AI・クラウド需要がもたらす爆発的な計算ニーズ

生成AIの登場やクラウドサービスの普及により、社会全体のデータ処理ニーズが爆発的に拡大しています。例えば、大規模なAIモデルの学習や推論には莫大な計算資源が必要となり、その土台となるデータセンター設備の拡充が急務です。生成AIの活用が各産業にもたらす潜在的な経済効果は約148.7兆円に上るとの試算もあります。

その実現には国内で大規模かつ低遅延なクラウド基盤を確立する必要があります。AI・クラウド時代において競争力を維持・強化するためには、国内のデータセンター群を十分に拡張し、その電力・通信インフラを強靭化することが不可欠となっています。

東京・大阪に集中するDC立地とリスク

現在、日本の主要なデータセンターは民間企業によって経済合理性にもとづき整備されてきた結果、首都圏(東京圏)や関西圏(大阪圏)に約9割(延床面積ベース)が集中しています。大規模需要地に近い都市部にDCが偏在すること自体は、ユーザーへの低遅延サービス提供や運営効率の面では合理的ですが、一方でリスクも孕んでいます。

仮に首都直下地震や南海トラフ巨大地震など甚大な災害が起これば、DCが集中する地域での被害が日本全体のデジタル基盤に直結しかねず、安全保障や事業継続の観点から地方分散は不可避の課題です。

また、エネルギーの視点でも、再生可能エネルギー電源のポテンシャルは地方に多いにもかかわらず、現状のDCは消費地近くに偏在しているため、クリーン電力の供給源と需要地(東京・大阪)のミスマッチが生じています。

電力・通信インフラ整備のボトルネック

データセンターの地方分散を進める上で顕在化するのが、電力と通信インフラ整備の課題です。まず電力面では、大規模DCを稼働させるために必要な電力容量(数万〜数十万kW級)の確保や送電網の強化が不可欠ですが、新たな送電線や変電設備の整備には時間と莫大な投資を要します。

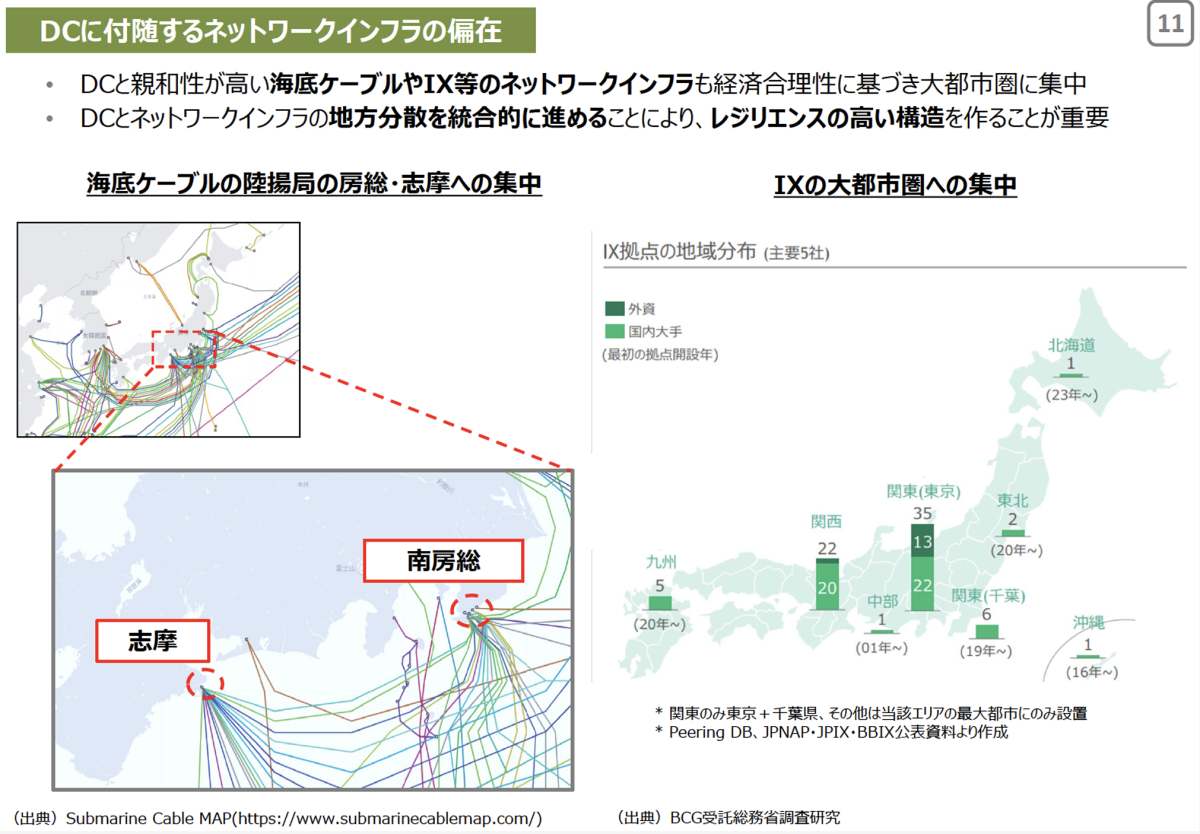

特に、再生エネルギー資源に恵まれた北海道・東北や九州などは有望な立地候補地とされる一方で、そこで発電された電力を大都市圏まで送る送電網整備には長期的な計画が必要です。通信面でも、膨大なデータを高速にやり取りするための光ファイバー幹線やインターネットエクスチェンジ(IX)の多くが東京・大阪など都市部に集中しており、地方では高性能な通信インフラが相対的に手薄です。

海底ケーブルの陸揚げ拠点や主要IXが限定的である現状では、地方にDCを設けても首都圏との間で大容量データを低遅延で送受信することが難しく、通信インフラの不足がボトルネックとなります。

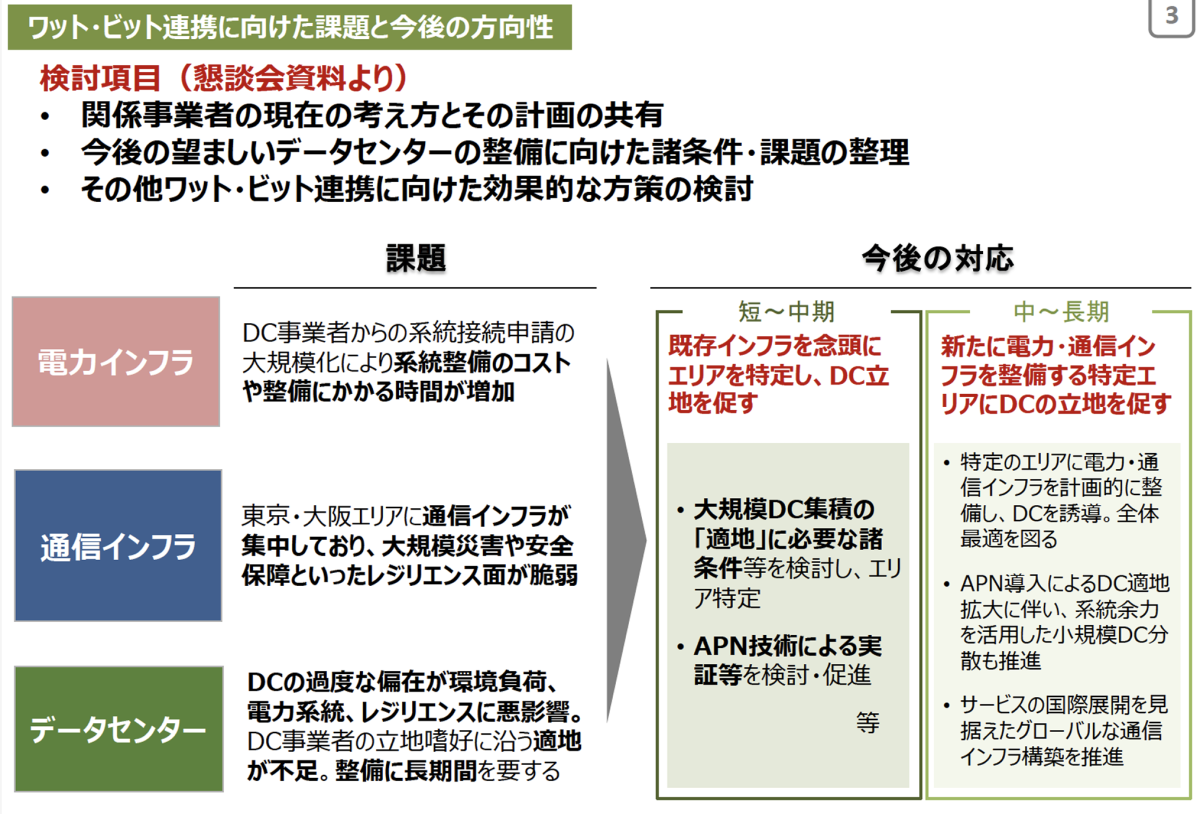

この「電力」と「通信」双方の課題に対処するには、両インフラの同時整備と技術革新によるブレイクスルーが欠かせません。オール光ネットワーク(APN)は、ネットワークの超高速・低遅延を実現できるため、データセンター間での導入が進めば地理的距離に由来する制約を大きく緩和できると期待されています。

政策的対応とDCの分散化

こうした課題に対応すべく、政府は官民連携による戦略的アプローチを打ち出しました。2025年3月には経済産業省と総務省の合同で「ワット・ビット連携官民懇談会」ワーキンググループ(WG)が立ち上げられ、電力・通信・データセンター事業者間でインフラ投資計画を共有・調整する場が設けられています。このWGでは、関連企業から現状の取組みや計画をヒアリングし、データセンター適地の諸条件整理や効率的な整備方策の検討が進められています。

具体的な政策の方向性として浮上しているのが、DCの分散化です。これは、新たなデータセンター集積エリアの候補となり得る地域(例:冷涼な気候と余剰電力を持つ北海道や、日本海側で洋上風力発電の拡大が期待できる地域など)をあらかじめ選定し、そこに必要な電力供給力や光通信網を計画的に整備していくという方針です。

官民懇談会の場でも、将来のDC集積拠点に求められる要件設定や、関係事業者の投資予見性を高めるための情報共有について議論が行われています。

政府としても、グリーントランスフォーメーション(GX)政策と連動させ、例えばGX経済移行債を活用した支援策など、脱炭素型のデジタル基盤整備を後押しする方針です。

今後の展望

データセンターの分散配置とワット・ビット連携の取り組みは、今後の日本のデジタルインフラ戦略において重要な位置づけを占める可能性があります。官民の緊密な協力のもと、電力インフラと通信インフラを一体的に整備していくことで、AIを活用したDXを加速し、経済成長と脱炭素の同時実現というビジョンが大きく前進すると期待されます。

地方に新設されたDCが、近隣の再生エネ発電所と直結し、オール光ネットワーク(APN)で都市部やDC間とつなぐことで、地域経済の活性化と国内全体のレジリエンス強化にもつながる可能性が期待されます。

分散型DCの実現には、長期的な視野での計画と巨額の投資が必要であり、官民それぞれの思惑調整や継続的な協働が欠かせません。政府が司令塔となりロードマップを示すと同時に、民間企業側も事業性とリスクを見極めつつ果敢に投資を進めていくことで、ワット・ビット連携による「デジタル×エネルギー」の好循環を生み出していけるでしょうか。

![]()