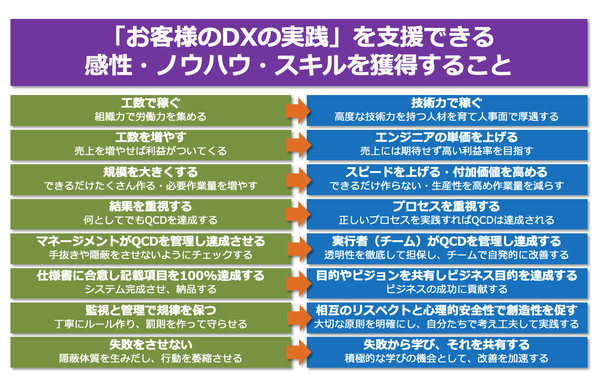

「共創」するための8つの転換

IT事業者/SI事業者は、「共創」が大好きのようです。各社のホームページを見ると、「共創事業」、「共創戦略」、「共創事例」などと言った言葉が踊っています。しかし、「共創〜」の冠を頂いた具体的な内容を見ると、従来のやり方と何が違うのかと首をかしげたくなるものもあります。

そもそも、言葉の定義などと言うのは、本来曖昧なモノですから、何もそれが間違いだと言いたいのではありません。しかし、あまりにバラバラのままでは、どうも気持ちが悪いと感じてしまいます。

私は、「共創」とは、「内製化支援」であると考えています。お客様が自らの事業価値を高めるためにITを前提に情を再構築する、あるいは新しい事業を立ち上げる。そんなお客様を、お客様の側に立って支援することではないかと思うのです。

「お客様が自らの事業価値を高める」わけだすから、これを外部に丸投げはできません。当然、「内製」になります。しかし、どこの企業も簡単にできることではないわけで、それを助け、お客様とともにお客さまの価値を共に創り出すことこそ、「共創」ではないかと考えています。

そのためにはいままでのやり方ではうまくいきません。現状をいろいろと変えなくてはなりません。そこで、何をどのように転換すれば、「共創」になるのかを、私なりに8つに整理してみました。

転換1:「工数で稼ぐ」から「技術力で稼ぐ」へ

お客様は、デジタルを前提に収益機会の拡大や売上の増大などを積極的に推し進めようとしています。「共創型モデル」とは、この取り組みを支援することを目的としています。

この取り組みは、事業収益に直結すること、また、顧客のニーズの変化に迅速に対応しなければならないことから、ユーザー企業の事業部門が主導して内製チームを組織し、システムを開発することが増えると考えられます。

内製ですから、自分たちでエンジニアを雇用し、開発や運用をおこないます。クラウド・サービスやオープン・ソース・ソフトウエア(OSS)の普及により、少ない人的リソースでも対処できる環境が整ったことで、内製するためのハードルは、大きく下がりました。ただ、その前提は、クラウドやOSSなどを使いこなし、少ないエンジニアであってもシステムを維持できる技術力です。

このために、多くの企業からも共通して期待されるのは、「アーキテクト」でしょう。アーキテクトは、経営とIT全体を見据えた全体の仕組みの設計者であり、システムの最終的な仕上がりを左右してしまうほど重要な存在なのです。例えば、次のような知識やスキルを有する技術者のことです。

- 事業や経営の基盤となるデータベースやトランザクション、ネットワークなどを設計できる

- アジャイル開発やDevOpsなどを運営できる仕組みを設計できる

- ITサービスやツールなどを目利きし実践の現場で使える仕組みを設計できる など

経営や事業の言葉が分かり、幅広いテクノロジーやサービスに精通し、なによりも、コンピューター・サイエンスの基本をしっかりとおえていなければできません。内製をすすめる上での、技術的基盤を確かなものにするために、要となる存在です。

他にもUXデザインやプロダクト・マネージメント、デザイン思考、データサイエンス、AIなど、お客様が、内製するために必要となるスキルやノウハウは、いろいろあります。

それぞれの専門に長じた人材は、限られています。だからこそ、必要とされているのです。そういう人材が、お客様主導の内製チームで、指導的立場あるいは教師として、お客様にスキルをトランスファーすることで、お客様自身の知識やスキルを底上げし、内勢力を向上させることが求められています。そこに、大きな潜在的な需要があるわけです。

IT事業者であれば、多くのプロジェクトで様々な知見を得る機会に恵まれますから、これを活かしてスキルやノウハウを積み上げることができれば、ユーザー企業にはできない高い専門性を手に入れ、これを提供することができます。ここに事業機会を見出すことが可能となります。

転換2:「工数を増やす」から「エンジニアの単価を上げる」へ

収益を拡大するには、「工数を増やして売上を増やし、結果として、利益を増やす」というのが、IT事業者のこれまでの収益拡大のシナリオでした。単金を増やすことも収益の拡大につながりますが、クラウドや自動化の台頭、事業者間の厳しい価格競争もあり、単金の値上げ交渉は、容易なことではありません。

そこで、転換1で述べた高い技術力を提供し、「高くてもいいから是非とも仕事を頼みたい」という利益率を高くできる案件を増やすことです。

「売上を増やして、結果として利益を増やす」のではなく、はじめから「高い利益率で単金を設定し、収益率の高いビジネスを目指す」ことです。

こういう事業戦略を実践するには、「技術力の高いエンジニア」の数を増やすことが必要です。そのためには、エンジニアに対しても高いインセンティブを提供することや組織体制の見直しも必要になるでしょう。また、「技術力の高いエンジニア」が積極的に情報を発信し、新しいことに取り組んでいる姿を示し、社外から向上心の高い人材を惹き付けることも、重要な取り組みとなります。

転換3:「規模を大きくする」から「スピードを上げる・付加価値を高める」へ

工数規模を拡大できないからといって、売上規模を諦める必要はありません。「共創=内製化支援」のサイクルを早め、短期で成果をあげて、ひとつのお客様や案件を早期に離脱して、数多くのお客様や案件をこなしていくことです。

転換2で述べたとおり、単金は高いわけですから、さらに経験を積み上げてノウハウを蓄積し、生産性を高めて作業量を減らし、これを高速に回してゆくことで、結果としてビジネスのボリュームを増やしてゆくことができます。

もちろんその前提は、「高い技術力を持ったエンジニア」を集め、育ててゆくことです。

転換4:「結果を重視する」から「プロセスを重視する」へ

結果を軽視してもいいという主旨ではありません。結果は大切なのですが、内容を伴わないカタチだけの結果に終わらせないことを意識しなくてはなりません。例えば、QCDを達成するとして、CとDというすぐに分かるカタチを優先し、テスト項目を省いてQをおろそかにして、本番時にトラブルを招くなど、あってはならないわけです。

高い技術力を武器に内製化を支援するのですから、このような事態は致命的です。そこで、開発プロセスで品質を作り込むことを徹底して行う「アジャイル開発」は、その有効な手立てとなります。この記事では、詳細は割愛しますが、アジャイル開発は、開発の過程で段階的に品質の積み上げることで、品質を保証する仕組みを内包しています。「なんちゃってアジャイル開発」ではなく、正しい手順あるいは正しいプラクティスを実践することで、バグフリーを実現する開発手法でもあります。

このスキルやノウハウを身につけることは、お客様の教師、あるいは指導者としての役割を果たす上でも重要になるはずです。

転換5:「マネージメントがQCDを管理し達成させる」から「実行者(チーム)がQCDを管理し達成させる」へ

これもまた転換4で述べたアジャイル開発の基本的なプラクティスです。アジャイル開発は、その名の通り「変化に俊敏に対応する」ことを目指した開発の考え方であり、これを実践する手法の総称です。そんなアジャイル開発を可能にするのは、変化を最も敏感に感じ取ることができる現場のチームに大幅に権限を委譲し、彼らに、即決、即断、即実行できる状況を提供しなくてはなりません。

だからと言って何をやってもいいと言うことではなく、彼らのやっていることの透明性を徹底して担保することが必要です。うまく行っていることも、直面する課題も、あるいは失敗も、つねにビジネス・オーナーやまわりの関係者に正直に、そしてリアルタイムに見えるようにしておき、彼らとの同じ情報を共有して対話しながら、すすめてゆくことができなくてはなりません。

転換6:「仕様書に合意し記載項目を100%達成する」から「目的やビジョンを共有しビジネス目的を達成する」へ

大切なことは、お客様の事業を成功させ、業績を改善することです。そのためならは、当初想定した仕様を変更することは、当然のことです。

変化が速く、将来の予測が困難な時代には、「変更などあり得ない完璧な仕様」など作れません。もちろん、その時点で最適だと考えられる仕様を作ることは大切です。しかし、それはあくまで仮説であって、絶対ではありません。ですから、目的やビジョンをユーザーと徹底して議論して共有した後は、状況の変化に合わせて、目的やビジョンを達成するために合理的かつ最適な仕様へと変更することができなくてはなりません。

このようなやり方は、「ウオーターフォール開発」の前提である「仕様を確定し凍結してから開発する」やり方では難しく、業務プロセス全体を重要度に応じて細分化し、その細分化された業務プロセスごとに開発サイクルを回してゆく開発の考え方と手法である「アジャイル開発」が有効な手だとなります。

転換7:「監視と管理で規律を保つ」から「相互のリスペクトと心理的安全性で創造性を促す」へ

心理的安全性とは、「チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信できる状態」のことです。言い換えれば、「プロ同士が、安心して全力で、知的殴り合いができる状態」と言えるでしょう。例えば、チーム内で、次のような状態があることです。

- 考え方が違っても、プロとして互いにリスペクトし、対等にぶつかり、議論できる知識や経験を持つ個人が集まっている。

- 自分たちの損得を抜きにして、他を利するために一番良いことは何かを徹底して議論できる。

- やってみて、結果を出して、その結果からどうするかを考えて、またやってみで、改善や新しいことを繰り返し、最善を探求し続けることができる。

本音と建て前にギャップがなく、自分の考えをぶつけ合うことができれば、意志決定や行動のスピード、仕事のクオリティ、チームやチームメンバー個人の成長を加速させることができます。そんな本音でぶつかり、高速に試行錯誤ができる環境から、創造性は育まれます。

内製化支援は、新たな収益機会を生みだすことが、主たる任務であるとすれば、創造性は、絶対の要件です。その能力を高めのためにも、心理的安全性は、チームの土台に据えなくてはなりません。

転換8:「失敗をさせない」から「失敗から学び、それを共有する」へ

内製化支援は、新しいことへのチャレンジを伴います。失敗は、つきものです。また、ビジネス・スピードを上げるには、アイデアが湧いたらやってみて、その結果から議論して、改善を積み上げ、その時々の最善を維持しなくてはなりません。

不確実性が高い時代には、石橋を叩いても確実に成功する保証はありません。ならば、いち早くやってみて、失敗か成功かを確かめて、失敗ならば直ちに修正してやり直す、成功ならば、これに磨きをかけてまたやってみる。これを繰り返すしかありません。

これを、小さなビジネス・プロセス単位で、高速に繰り返し実践することが必要です。その結果、失敗は、学びのサイクルに組み込まれてゆきます。単位が小さく高速に回せますから、仮に失敗しても大きな痛手を回避することができるので、失敗を許容しやすくなります。

失敗からは、成功以上にたくさんの学びがあります。つまり、失敗すればするほどに学びの加速度は増してゆきます。

===

ここに紹介した「8つの転換」は、独断と偏見に満ちているかも知れません。ただ、DXなどという、横行な看板を背負う以上は、自らもまた変革に立ち向かわなくてはなりません。そんな現実を考える上でのたたき台になればと願っています。

【募集開始】新入社員のための「1日研修/1万円」・最新ITトレンドとソリューション営業

最新ITトレンド研修

社会人として必要なデジタル・リテラシーを手に入れる

ChatGPTなどの生成AIは、ビジネスのあり方を大きく変えようとしています。クラウドはもはや前提となり、ゼロトラスト・セキュリティやサーバーレスを避けることはできません。アジャイル開発やDevOps、マイクロ・サービスやコンテナは、DXとともに当たり前に語られるようになりました。

そんな、いまの常識を知らないままに、現場に放り出され、会話についていけず、自信を無くし、不安をいだいている新入社員も少なくないようです。

そんな彼らに、いまの常識を、体系的にわかりやすく解説し、これから取り組む自分の仕事に自信とやり甲斐を持ってもらおうと、この研修を企画しました。

【前提知識は不要】

ITについての前提知識は不要です。ITベンダー/SI事業者であるかどうかにかかわらず、ユーザー企業の皆様にもご参加頂けます。

ソリューション営業研修

デジタルが前提の社会に対応できる営業の役割や仕事の進め方を学ぶ

コロナ禍をきっかけに、ビジネス環境が大きく変わってしまいました。営業のやり方は、これまでのままでは、うまくいきません。案件のきっかけをつかむには、そして、クローズに持ち込むには、お客様の課題に的確に切り込み、いまの時代にふさわしい解決策を提示し、最適解を教えられる営業になる必要があります。

お客様からの要望や期待に応えて、迅速に対応するだけではなく、お客様の良き相談相手、あるいは教師となって、お客様の要望や期待を引き出すことが、これからの営業に求められる能力です。そんな営業になるための基本を学びます。

新入社員以外のみなさんへ

新入社員以外の若手にも参加してもらいたいと思い、3年目以降の人たちの参加費も低額に抑えました。改めて、いまの自分とこれからを考える機会にして下さい。また、IT業界以外からIT業界へのキャリア転職された方にとってもいいと思います。

人材育成のご担当者様にとっては、研修のノウハウを学ぶ機会となるはずです。教材は全て差し上げますので、自社のプログラムを開発するための参考にしてください。

【募集開始】次期・ITソリューション塾・第43期(5/17開講)

ChatGPTをはじめとした生成AIの登場により、ここ数ヶ月で、IT界隈の常識が一気に塗り替えられた気がします。スマートフォンの登場により、私たちの日常が大きく変わってしまったことに匹敵する、大きな変化の波が押し寄せているようです。ブロックチェーンやWeb3、メタバースといったテクノロジーと相まって、いま社会は大きく動こうとしています。

ITに関わる仕事をしているならば、このような変化の本質を正しく理解し、自分たちのビジネスに、あるいは、お客様の事業活動に、どのように使っていけばいいのかを語れなくてはなりません。

ITソリューション塾は、そんなITの最新トレンドを体系的に分かりやすくお伝えすることに留まらず、その背景や本質、ビジネスとの関係をわかりやすく解説し、どのように実践につなげればいいのかを考えます。

- SI事業者/ITベンダー企業にお勤めの皆さん

- ユーザー企業でIT活用やデジタル戦略に関わる皆さん

- デジタルを武器に事業の改革や新規開発に取り組もうとされている皆さん

- IT業界以外から、SI事業者/ITベンダー企業に転職された皆さん

- デジタル人材/DX人材の育成に関わられる皆さん

そんな皆さんには、きっとお役に立つはずです。

詳しくはこちらをご覧下さい。

- 期間:2023年5月17日(水)〜最終回7月26日(水) 全10回+特別補講

- 時間:毎週(原則水曜日・初回のみ木曜日) 18:30-20:30 の2時間

- 方法:オンライン(Zoom)

- 費用:90,000円(税込み 99,000円)

- 内容:

- デジタル・トランスフォーメーションの本質

- ソフトウェア化するインフラとクラウド・コンピューティング

- DXの基盤となるIoT(モノのインターネット)と5G

- データを価値に変えるAI(人工知能)とデータサイエンス

- おさえておきたい注目のテクノロジー/Web3と量子コンピューティング

- 加速するビジネス・スピードに対処する開発と運用

- デジタル・サービス提供の実践

- クラウド/DevOps戦略の実践

- 経営のためのセキュリティの基礎と本質

- 総括・これからのITビジネス戦略

- 特別補講 *講師選任中*

【図解】コレ一枚でわかる最新ITトレンド 改装新訂4版

2022年10月3日紙版発売

2022年9月30日電子版発売

斎藤昌義 著

A5判/384ページ

定価2,200円(本体2,000円+税10%)

ISBN 978-4-297-13054-1

目次

- 第1章 コロナ禍が加速した社会の変化とITトレンド

- 第2章 最新のITトレンドを理解するためのデジタルとITの基本

- 第3章 ビジネスに変革を迫るデジタル・トランスフォーメーション

- 第4章 DXを支えるITインフラストラクチャー

- 第5章 コンピューターの使い方の新しい常識となったクラウド・コンピューティング

- 第6章 デジタル前提の社会に適応するためのサイバー・セキュリティ

- 第7章 あらゆるものごとやできごとをデータでつなぐIoTと5G

- 第8章 複雑化する社会を理解し適応するためのAIとデータ・サイエンス

- 第9章 圧倒的なスピードが求められる開発と運用

- 第10章 いま注目しておきたいテクノロジー

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。