SIerの事業変革は本当にできるのだろうか 1/2

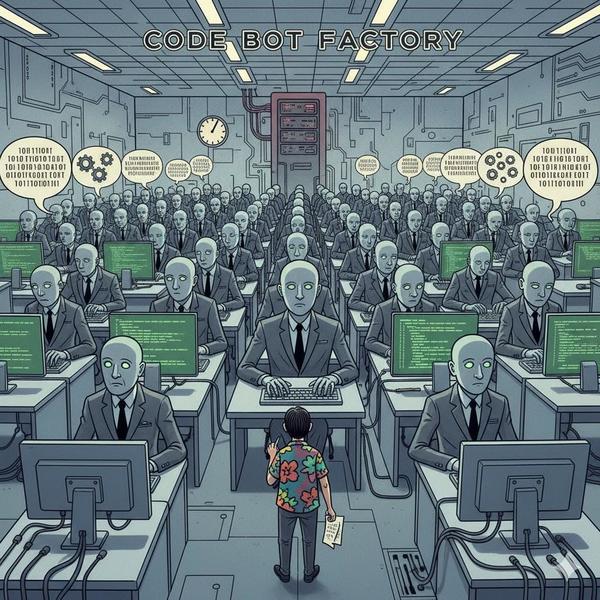

生成AIの急速な技術革新により、システム開発の世界は大きな変革期を迎えています。AIがコードを生成し、テスト作業を自動化する「AI駆動開発」が、システム開発の前提になろうとしています。

AIとクラウドがもたらす開発現場の変化

現在、AIによるコード生成やテスト作業の効率は劇的に高まっています。もちろん、現状ではAIが生成するコードの品質が安定せず、それを検証する優秀なエンジニアに多大な負荷がかかるというボトルネックも存在します。そのため、システム開発の全プロセスにおけるスループットが劇的に向上したという状況にはありません。しかし、技術の進展は非常に速く、これらの課題もやがて解決されるでしょう。

このトレンドに適応し、生成AIやAI駆動開発を使いこなすSIerは生産性を飛躍的に高める一方で、そうでないSIerとの格差は広がり、やがては市場からの淘汰圧にさらされることになります。

さらに、クラウドサービスの充実と、マイクロサービスやコンテナといった「クラウド・ネイティブ」技術の普及も見逃せません。これら高機能なクラウドサービスや技術を組み合わせることで、従来のようにゼロからコードを書き、テストを行うといった労働集約的な作業そのものが減少しつつあります。ここにAIエージェントが登場し、各種クラウドサービスのフロントに立って人間とのインターフェイスを担うようになれば、システムを「開発し運用する」という従来の作業が、根本から様変わりする可能性すらあるのです。

人月ビジネスモデルの終焉

このような一連のトレンドは、SIerの伝統的なビジネスモデル、すなわち「労働力(工数)を提供し、その対価として収益を得る」という、いわゆる人月ビジネスの基盤を根本から揺るがしています。

技術の進化によって「労働力」そのものが必要とされなくなれば、人月ビジネスが成り立たなくなるのは必然的な流れです。特に、エンジニアの労働力を客先に提供することに依存するSES(システムエンジニアリングサービス)ビジネスは、深刻な影響を免れないでしょう。

下請け構造の瓦解という現実

「自分たちはSESではないから関係ない」と思われるかもしれませんが、この影響は、SESビジネスだけに留まりません。都市部の大手SIerの下請けとして、コード生成やテスト作業を長年請負ってきた地方のIT事業者にとっても、事態は深刻です。現在の技術進展のスピードを鑑みれば、数年のうちに収益の前提であった下請けの仕事そのものが失われる危険性があります。

その背景には、大きく二つの構造変化があります。

1. 大手SIerのビジネスモデル変革

一つ目は、発注元である大手IT事業者自身の変革です。彼らは、AI駆動開発やクラウド、そして自らが開発したプラットフォームを前提とした、より付加価値の高い「オファリング・ビジネス」(自社独自のソリューションやサービスを提供するビジネスモデル)へと急速にシフトしています。

例えば、多くの大手SIerが中期経営計画などで、従来の受託開発中心のビジネスから、独自ソリューションやサービスを提供するビジネスモデルへの転換を打ち出しています。同時に、自社のコンサルティングビジネスを拡大させ、上流工程から顧客を自社の戦略やプラットフォームへと導くシナリオを描いています。これは、下請企業の労働力に依存する体制から脱却し、自社の競争力を高める戦略の表れです。

2. ユーザー企業による「内製化」の拡大

二つ目は、SIerの最終顧客であるユーザー企業側が「内製化」に大きく舵を切り始めている点です。

不確実性が常態化する現代において、企業が生き残り、成長を維持するためには、圧倒的なビジネス・スピード、すなわち「俊敏性の獲得」が不可欠です。ITを前提とした迅速なビジネスモデルの開発や業務プロセスの変革が急務となる中、従来のシステム開発を外注に頼る体制は、俊敏性を獲得する上での足枷となり得ます。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する「DX白書」などの調査でも、DXを推進する企業の多くが、ビジネススピードの向上や変化への即応性を目的に内製化に取り組む姿勢を強めていることが示されています。

ユーザー企業の内製化が進めば、当然ながら大手SIerへの発注は減少します。大手SIerもまた、減少する仕事の中で生きのこりをかけ、下請けに頼らず自ら直接顧客対応を行うようになります。

結果として、下請け企業に仕事が回らないようになり、長年日本のIT産業を支えてきた「元請・下請」という人月ビジネスの構造そのものが瓦解へと向かっているのです。

大手IT事業者は、その体力とリソースをもって当面は新たなビジネスモデルに対応できるかもしれません。しかし、下請け構造に依存してきた事業者にとって、その猶予は決して長くありません。

では、このような厳しい状況下で、SIer、特にこれまで下請けを主戦場としてきた事業者は、何を考え、どう行動すればよいのでしょうか。

端的に言えば、人月に依存するビジネスから離脱することです。そして、収益の源泉を「工数」から「技術」へとシフトさせる以外に方法はありません。「そんなことは分かっているが、どうすればいいのかがわからない。」という声が聞こえてきそうです。確かに、既存の人材をそこに転換することは容易ではないと思います。

当然ながら痛みを伴う変革が必要ですが、できない話ではないと、私は考えています。そのキーワードは「時間差の利用」と「自律的組織への転換」です。 そのシナリオについて、明日のブログで考えていこうと思います。

「システムインテグレーション革命」出版!

AI前提の世の中になろうとしている今、SIビジネスもまたAI前提に舵を切らなくてはなりません。しかし、どこに向かって、どのように舵を切ればいいのでしょうか。

本書は、「システムインテグレーション崩壊」、「システムインテグレーション再生の戦略」に続く第三弾としてとして。AIの大波を乗り越えるシナリオを描いています。是非、手に取ってご覧下さい。

【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版

生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?

このソフトウェアを導入すれば、DXができる?

・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。