「手法」だけでは生き残れない。AI・クラウド時代に私たちが本当に身につけるべき価値観とは

現代のソフトウェア開発は、めまぐるしい速度で変化しています。特にここ数年、生成AIやAIエージェントといったAI技術の急速な発展、そしてAWSやAzure、Google Cloudなどに代表されるクラウドサービスの圧倒的な普及は、私たちの「作り方」そのものを根本から変えようとしています。

こうした新しいテクノロジーやメソドロジーを前にして、「新しいツールを導入しなければ」「新しい開発手法を学ばなければ」と焦りを感じている方も多いかもしれません。

しかし、本当に大切なのは「手法」だけなのでしょうか?

あなたの現場は「アジャイル」ですか?

2001年に公開された「アジャイルソフトウェア開発宣言」は、ソフトウェア開発における価値観の転換を示した、非常に有名な宣言です。

その中核には、以下の4つの価値が示されています。

"プロセスやツール"よりも個人と対話を

"包括的なドキュメント"よりも動くソフトウェアを

"契約交渉より"も顧客との協調を

"計画に従うこと"よりも変化への対応を

価値とする。すなわち、左記のことがらに価値があることを認めながらも、私たちは右記のことがらにより価値をおく。

この宣言は、従来の重厚なウォーターフォール型開発とは異なるアプローチを模索していた開発者たちの議論から生まれました。

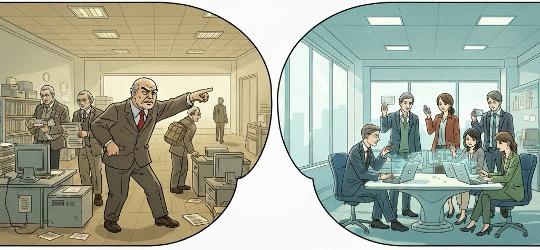

では、これを裏返し、多くの従来型開発の現場(あるいは、今もそうかもしれない現場)に当てはめてみると、どうなるでしょうか。少し皮肉を込めて書き換えてみます。

個人と対話するよりもプロセスやツールを

動くソフトウェアよりも包括的なドキュメントを

顧客との協調よりも契約交渉を

変化への対応よりも計画に従うことを、

価値とする。

いかがでしょうか。「なるほど」と苦笑いしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

以前、あるITベンダーの方から「アジャイル開発ができる人材を育てたい」とご相談を受けたことがあります。その方は、スクラムなどの「手法」を研修で学べば、アジャイル開発ができるようになるとお考えのようでした。

しかし、お分かりの通り、ソフトウェア開発に対する根本的な「価値観」や「マインドセット」を変えないまま、手法だけを習得しても、それは本当の「アジャイル開発」にはなりません。

AIやクラウドが普及した「本当の理由」

アジャイルソフトウェア開発宣言には、その背後にある「12の原則」も示されています。全文を見てみましょう。

私たちは以下の原則に従う:

顧客満足を最優先し、価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供します。

要求の変更はたとえ開発の後期であっても歓迎します。変化を味方につけることによって、お客様の競争力を引き上げます。

動くソフトウェアを、2-3週間から2-3ヶ月というできるだけ短い時間間隔でリリースします。

ビジネス側の人と開発者は、プロジェクトを通して日々一緒に働かなければなりません。

意欲に満D:た人々を集めてプロジェクトを構成します。環境と支援を与え仕事が無事終わるまで彼らを信頼します。

情報を伝えるもっとも効率的で効果的な方法はフェイス・トゥ・フェイスで話をすることです。

動くソフトウェアこそが進捗の最も重要な尺度です。

アジャイル・プロセスは持続可能な開発を促進します。一定のペースを継続的に維持できるようにしなければなりません。

技術的卓越性と優れた設計に対する不断の注意が機敏さを高めます。

シンプルさ(ムダなく作れる量を最大限にすること)が本質です。

最良のアーキテクチャ・要求・設計は、自己組織的なチームから生み出されます。

チームがもっと効率を高めることができるかを定期的に振り返り、それに基づいて自分たちのやり方を最適に調整します。

これら12の原則を要約すると、突き詰めれば以下の3つの価値観に行き着くと言えるでしょう。

-

ビジネスの成果を目指すこと: 単にシステムを作ることが目的ではなく、「顧客満足」や「動くソフトウェア」を「早く継続的に」提供することで、ビジネスの成果に貢献することを最優先します。

-

変化へ高速に対応すること: 「要求の変更を歓迎」し、「短い時間間隔でリリース」することで、不確実な市場や顧客のニーズに迅速に対応します。

-

自律したチームが継続的に改善すること: 「信頼」された「自己組織的なチーム」が、「日々一緒に働き」「定期的に振り返る」ことで、プロセスや品質を調整し、持続的に高いパフォーマンスを発揮します。

これらはまさに、手法以前の「価値観」や「マインドセット」の表明です。

そして、このアジャイルやDevOpsといったトレンド(価値観)を強力に後押ししているのが、AIやクラウドといったテクノロジーなのです。

コンテナ、サーバーレス、マイクロサービスといった技術は、「動くソフトウェアを短い時間間隔でリリースする」というアジャイルの原則を実現するために発展してきました。

そして今、AI技術やクラウドの充実は、この流れをさらに加速させています。

-

クラウドの普及: 「動くソフトウェア」を試すためのインフラを、数分で、低コストで調達できるようになりました。これは「計画に従う」ことよりも「変化への対応」を重視する価値観と完全に一致します。

-

AI(生成AI・AIエージェント)の発展: コーディング、テスト、ドキュメント作成といった作業をAIが支援・自動化することで、開発チームは「ムダなく作れる量を最大限にする」ことや、より本質的な「顧客との協調」に集中できるようになります。

つまり、私たちは「新しいテクノロジーが登場したから、やり方を変えなければならない」のではありません。

不確実性が常態化した現代社会において、「変化に俊敏に対応し、ビジネスの成果を最優先する」という能力がこれまでになく重視されるようになりました。この社会全体の価値観の変化を実現するための最適な手段として、AIやクラウドが爆発的に普及したのです。

これらのテクノロジーの機能や使い方を学ぶことはもちろん大切です。しかし、AIやクラウドを真に活かそうとするならば、その土台にあるアジャイルやDevOpsといった価値観、すなわち「変化へ俊敏に対応する」というトレンドを積極的に受け入れることが大前提となります。テクノロジーと価値観は不可分であり、その背後にある「なぜ、これが求められているのか?」というカルチャーの変化に目を向けなければ、技術を本当に活かすことはできません。

AI時代の価値観を身につける「5つの実践」

では、どうすればこの新しい時代の価値観を身につけ、変化に対応できるチームや組織になれるのでしょうか。私は、次の「5つの実践」を提案したいと思います。

1. 最新のサービスを使ってみる

最新のテクノロジーは、多くがクラウドサービスやオープンソースとして提供されています。生成AIのAPIを叩いてみる、AIエージェントのツールを試してみる。お金をかけなくても、まずは触れてみることができます。カルチャーや価値観は、本を読んだり話を聞いたりするだけでは学べません。自ら「体験」することこそが最強の学習です。

2. ビジネスで実践し試してみる

勉強だけで終わらせてはもったいないです。小さくても良いので、お客様に価値を届ける実際のビジネスで試してみることです。お客様からのリアルなフィードバックを得てこそ、実践的なノハウが身につきます。失敗のリスクもあるかもしれませんが、それこそが組織の血肉となります。

3. プロのコーチに学ぶ

自分たちだけの試行錯誤も尊い経験ですが、現代のビジネスはスピードが命です。どうしても答えが出ない時、プロの一言で瞬時に解決することは多々あります。時間を買うという意味でも、AIやクラウド、アジャイル開発の「本物」のプロから助言を得る価値は非常に大きいです。

4. 社外のコミュニティや勉強会に参加する

実践的なノウハウは、実践者からしか学べません。特に新しい技術分野ではなおさらです。同じ文化や価値観の社内世界に閉じこもっていては、新しい気付きは得られにくいものです。彼らの感性や、その背後にある世界観に触れるためにも、積極的に社外へ出ていきましょう。

5. 社内外に発信する

成功したことも失敗したことも、正直に発信することをお勧めします。特に失敗からの学びは、他の人たちにとっても非常に価値があります。発信は「人をつなぐ行為」です。真摯に発信し続けることで、価値観を共有できる人たちとの繫がりが生まれます。これからの時代、「人脈」とは、どれだけ知っているかではなく、どれだけの人に「この人となら一緒に仕事をしたい」と知られているかです。

経営者の皆さまへ

最後に、経営者の皆さまに申し上げたいのは、こうした従業員の皆さんの取り組みを、どうか積極的に支援していただきたいということです。

「AIを導入しろ」「アジャイルでやれ」と叱咤激励したり、危機感を煽ったりするよりも、従業員が自律的に学び、新しい時代の価値観を体験できる環境を整える方が、遥かに効果的です。

AIとクラウドが前提となったこの時代において、残念ながら過去の成功体験はもはや通用しません。 求められているのは、小手先の手法の導入ではなく、新しい時代の価値観を前提に、会社そのものを根本から作り変えていくという覚悟と取り組みです。

もちろん、いまの仕事のやり方を変えたくない、護りたいというお考えもあるかもしれません。その場合は、叱咤激励を続けると良いでしょう。新しい時代の価値観で仕事をしたい優秀な人たちは、やがて転職していきますから、保守的な人たちだけが残り、「従来のやり方」を自律的に維持できることになります。

ただし、その「従来のやり方」で、AIとクラウドが前提となったこれからの時代も、収益を上げ続けられるのであれば、ですが。

「システムインテグレーション革命」出版!

AI前提の世の中になろうとしている今、SIビジネスもまたAI前提に舵を切らなくてはなりません。しかし、どこに向かって、どのように舵を切ればいいのでしょうか。

本書は、「システムインテグレーション崩壊」、「システムインテグレーション再生の戦略」に続く第三弾としてとして。AIの大波を乗り越えるシナリオを描いています。是非、手に取ってご覧下さい。

【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版

生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?

このソフトウェアを導入すれば、DXができる?

・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。