SIビジネスの変革:「組織力」から「個人力」へ

「これからのSIビジネスは、どうなるのでしょうか?」

時折、このようなテーマでの講演をご依頼いただくことがあります。多くの方が関心を持つテーマである一方、これにお答えするのは、実は簡単なことではありません。

その要因のひとつは、「SI(システムインテグレーション)」という言葉が指す範囲が、非常に曖昧になっている点にあります。

SI(システムインテグレーション)とは何だったのか

そもそも「SI」とは、1990年代中頃に生まれた言葉です。当時、IT業界ではメインフレームからオープンシステム(分散システム)への移行が始まっていました。

その結果、システムはマルチベンダー構成が主流となり、各社製品との接続や互換性を確保することが難しくなりました。そして、その責任はユーザー企業が負うものとされていたため、彼らは大きな負担を背負うことになったのです。

こうした状況を背景に、「ソリューション」という概念が登場します。窓口一つで、自社製品・他社製品を問わず、組み合わせで生じる問題を解決し、一括してサポートする。この「ソリューション」を提供するサービス事業が「システム・インテグレーション」と呼ばれ始めました。

この戦略転換により、ハードウェア中心だったビジネスは、ソフトウェアとサービスへと重心を移すことに成功しました。

大手ユーザー企業も、情報システムが高度化・複雑化するにつれ、自社の情報システム部門だけでシステムを構築・維持し続けることが難しくなり、子会社やグループ会社としてSI事業会社を設立し、その役割を任せるようになりました。国内の大手コンピューター・メーカーも、この流れに追随し、同様のSI事業を展開していったのです。そして、大規模な案件を受注した大手ベンダーが、その作業(工数)を中小のITベンダーに再委託する、という多重下請け構造が定着していきました。

「工数ビジネス」としてのSI

しかし、その後「SI」と称されるビジネスの範疇はさらに拡がりました。大手ベンダー企業の下請けとして開発要員を提供するビジネス、つまり「工数ビジネス(人月商売)」もSIと呼ばれるようになったのです。特に、技術者の労働力を時間単位で提供するSES(システムエンジニアリングサービス)契約が、その代表的な形態として広く認知されています。これは「生み出された価値」ではなく「費やされた時間(工数)」に対して対価が支払われる仕組みである点が、工数ビジネスの本質を象徴しています。

さらには、パッケージ導入とカスタマイズ、保守・運用に関わる派遣や請負まで含めてSIと称する企業も登場し、もはや「SIとは何か」という定義が明確ではないのが現実となっています。

ただ、総じて言えることは、「工数ビジネス」を「SIビジネス」という言葉で括っているケースが多いように感じます。

工数ビジネスの未来は「減少」する

そこで、冒頭のご依頼を「これからの工数ビジネスは、どうなるのでしょうか?」と置き換えるとすれば、答えは極めて明快です。

「もはや伸び代はなく、中長期には減少する」

これに、疑う余地はありません。

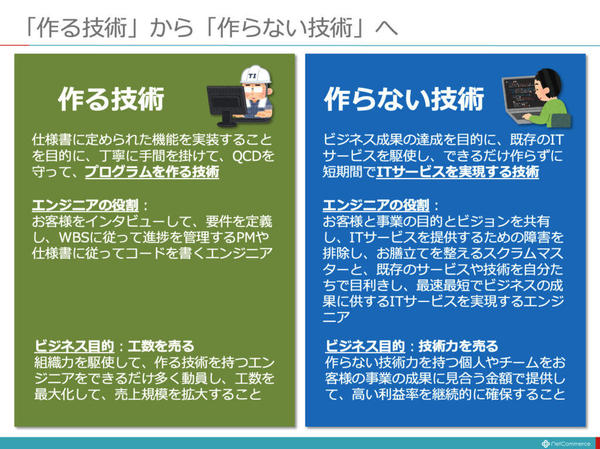

なぜ、そう断言できるのか。その理由は、ユーザー企業が求めるところが、「作る技術」から「作らない技術」へと明確に変わりつつあるからです。

理由1:「作らない技術」へのシフト

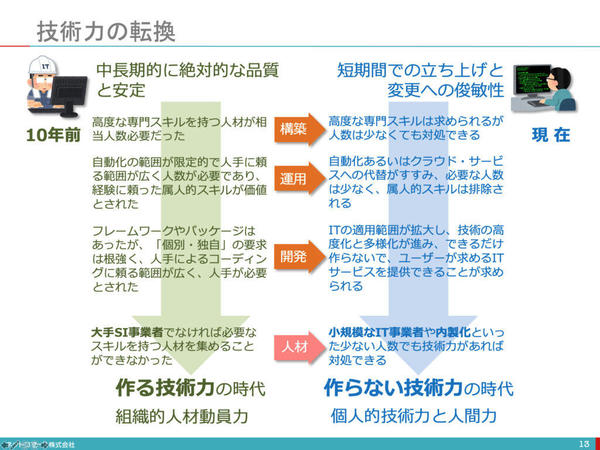

確かに、10年前であればクラウド・サービスはまだ黎明期でした。ユーザー企業が必要とするシステムを実現するには、組織力を動員して「作る技術」を持つ作業者を集め、管理・統率のもとにシステムを構築することに合理性がありました。つまり、「工数の需要」が生まれるメカニズムがあったわけです。

しかし、この状況が大きく変わりました。

テクノロジーやサービスは、ニーズがあるから普及します。「作らない技術」が求められる最大のニーズは、企業が「変化への俊敏性」を強く求めているからです。

将来を予測し、中長期的な計画を立ててPDCAを回すことの難しさを、私たちはコロナ禍で身をもって知りました。働き方の常識もビジネスのあり方も変わり、それを支えるシステムも、この変化への対応を強引なまでに求められました。

その結果、予測できない未来に対処できるよう、システムを作り替えていこうという流れになるのは必然です。

「工数をかけず」×「所有せず」という現実解

将来が予測できない不確実な未来に対処するには、変化の予兆を察知したら、直ちに対応できなければなりません。システムも、これと同期する必要があります。

だからと言って、IT予算が需要に比例して増えるとは考えにくいのが現実です。ならば、いかに作らず、すなわち「工数をかけず」に目的を達するかが問われます。

また、資産を保有することのリスクも高まります。中長期を見通せない状況で、ハードウェアや自社開発システムを「所有」することは、むしろリスクになります。「所有せず」を徹底することが、経営課題となったのです。

本来、ユーザーが求めているのは、システムを作って所有することではなく、「ITサービスを使えること」です。

かつてはITサービスを使うには、システムを開発し、所有しなければなりませんでした。しかし、クラウド・サービスや、開発生産性を劇的に高めるツールの充実は、「工数をかけず」×「所有せず」にITサービスを実現することを、現実的な選択肢にしたのです。

これが「作らない技術」であり、圧倒的なスピードを実現します。「作らない技術」に連なるキーワードには、以下のようなものがあります。

- コンテナ/コンテナ・オーケストレーション

- サーバーレス

- マイクロサービス・アーキテクチャー

- SaaSやPaaS

- ローコード/ノーコード開発ツール ・・・

理由2:生成AIとAI駆動開発の衝撃

そして今、「作らない技術」の流れを決定的に加速させ、「工数ビジネス」の前提そのものを覆そうとする、強力なトレンドが登場しています。生成AI(Generative AI)の台頭です。

特に、コーディングやテスト、ドキュメント作成などをAIが支援・自動化する「AI駆動開発(AI-Driven Development)」は、SIビジネスに直接的な影響を与えます。

GitHub Copilotに代表されるAIコーディング支援ツールは、すでに多くの開発現場で使われ始めており、生産性を劇的に向上させています。これまでは「10人月かかる」と見積もられていた開発が、AIのサポートによって「5人月」あるいはそれ以下で完了する未来は、現実となっています。

このインパクトは、ローコード/ノーコード開発ツールの比ではありません。なぜなら、AIは既存の開発プロセス自体を自動化・効率化し、「人手(工数)を投入してコードを書く」という行為そのものの価値を、根本から変えてしまうからです。

仕様書や指示に基づいた単純なコーディング、単体テストケースの自動生成と実行といった作業はAIに代替され、そこを収益源としていた工数ビジネスは、急速に価値を失っていくでしょう。

これからのITベンダーに求められる「個人力」と「自律」

では、工数ビジネスが衰退するなら、ITベンダーは不要になるのでしょうか? 決してそうではありません。むしろ、ITの需要自体は、業務のデジタル化によって劇的に増え続けています。

ただし、求められる能力が根本から変わるのです。

「作らない技術」や「AI駆動開発」といったキーワードに共通する特徴は、「個人力」と「自律」です。

これまでは、「組織力」と「統制」が工数ビジネスの前提にありました。しかし、組織力で人を集めるよりも、高い技術力を持つ個人が、小規模なチームで自律的に活躍するほうが、高品質・低コスト・短期間に成果をあげられる時代になったのです。アジャイル開発やDevOpsも、この前提があって初めて機能します。

AIの登場は、この流れをさらに加速させます。AIに指示を出し、AIが生成したコードをレビューし、AIを使いこなして複雑なアーキテクチャを設計するといった、より高度な「個人力」が求められるようになります。

今すぐ向き合うべき現実と、必要な投資

「うちにはそんなことができる人材はいないし、技術力がないから無理だ」

こういう話をお聞きすることも少なくありません。しかし、この思い込みをなくすことが、変革の第一歩です。

「大手SI事業者が仕事をやっているのだから、我々を見捨てるわけがない」

といった期待も、もはや通用しなくなります。大手ITベンダーもまた、「作らない技術」と「AI」へのシフトを迫られています。工数需要がなくなれば、仕事を依頼したくてもできないのです。

この現実に向き合い、ITベンダーが目指すべきは、「何でもできる」ことではなく、「これなら、お任せ下さい」と言い切れる高度な技術力(専門性)です。それは、特定の顧客だけではなく、どこにでも通用する技術力です。

このような技術力は、「やらされ仕事」では育ちません。自発的に学ぼうとする意欲なくして、身につくことはないのです。

そのためには、教育や人材育成を「経費」ではなく「戦略的な投資」と捉え直す必要があります。

例えば、見様見真̃でアジャイル開発に取り組んで「やはりSIには向かない」と失敗するケースは多いですが、それは本質を理解していないからです。一流のコーチを招き、実践ノウハウを学ぶことは「時間を買う」投資であり、大きな投資対効果を生み出します。

「どうなるか」ではなく「どうなりたいか」

「これからのSIビジネスが、どうなるのかについて、話しを聞かせて欲しい」

まずは、このような「待ち」の発想を捨てることから始める必要があります。

「自分たちは、こうなりたい。そのために、どうすればいいか?」

AIが人間の作業を代替する時代だからこそ、自らの意志を持ち、未来をデザインしようとする姿勢が、これまで以上に重要になっているのではないでしょうか。

「システムインテグレーション革命」出版!

AI前提の世の中になろうとしている今、SIビジネスもまたAI前提に舵を切らなくてはなりません。しかし、どこに向かって、どのように舵を切ればいいのでしょうか。

本書は、「システムインテグレーション崩壊」、「システムインテグレーション再生の戦略」に続く第三弾としてとして。AIの大波を乗り越えるシナリオを描いています。是非、手に取ってご覧下さい。

【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版

生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?

このソフトウェアを導入すれば、DXができる?

・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。