| « 2013年2月18日 | 2013年2月19日の投稿 |

2013年2月20日 » |

オープンデータが利活用されていくためには、オープンデータを活用した数多くのサービスが生まれ、ユーザはサービスを利用しメリットを感じ、その対価を支払い、マネタイズできる持続的なビジネスまで展開させていくことが必要となります。

このユーザドリブンかつデータドリブンのサービスを提供し、エコシステムを形成していくためには、以下のような環境が整っていることが重要であると考えられます。

- 二次利用可能なライセンス方式で提供されること

- マシンリーダブルなフォーマットで提供されること

- オープンなAPIを実装していること

- 開発コミュニティーなどにより共同で開発されていること

- 組織や団体、人材に支援されていること

- ユーザーは、ユーザー自身のデータを複数のデータやサービスと組みわせ、クラウド環境などを通じてサービスを提供できること

- 複数の事業者がサービスやデータをアドオンできるオープンで全体の最適化が図られるアーキテクチャーと運用環境であること

- ベンチャーファンドなどのファイナンスの支援が整っていること

二次利用可能なライセンス方式や、マシンリーダブルなフォーマット、そしてAPIの実装は、政府や自治体の取り組みが重要となりますが、それ以外については、利用者、サービス提供者側のアプローチと、ユーザおよびデータドリブンのエコシステムを形成することが重要になると考えられます。

オープンデータとエコシステム

エコシステムとは、本来の意味は、自然界の生物と食物連鎖などの異質な環境要素によって良好な環境を維持する循環系システムとしての「生態系(Ecosystem)」を意味する科学用語です。

この本来の言葉から派生し、複数の事業者がサービス開発などにおいてパートナーシップを組み、相互の技術や資本を生かし、業界の枠を超えた開発事業者や販売代理店など多種多様な構成員により、国境を越え広く共存共栄し、健全に収益の循環を生み出すモデルとしてエコシステムが使われています。

エコシステムという概念は、シリコンバレーという地域において、スタートアップ企業を生み出し成長させる仕組みとして表現されるようになり、次第に企業群の関係にも適用されるようになっています。

オープンデータドリブンのエコシステムを考える場合、オープンデータがアーカイブされたコラボレーション型のプラットフォームに、多くの関係事業者が集まることにより、外部ネットワークとの連携効果を生み出し、新しいビジネスの機会を創出する流れを作っていくことが重要となると考えています。

オープンデータのエコシステムを取り巻くプレイヤー

オープンデータのエコシステムを形成するためのプレイヤー(事業者)を以下のとおり整理しました。

1.Open Data Consumer:

オープンデータを利用する国民や市民などの利用者および組織に属する管理者

2.Open Data Provider:

オープンデータのポータル環境を提供する政府や自治体などの組織

3.Open Data Community:

オープンデータに関するサービスや技術の利用者が中心の情報交換を目的とした組織やコミュニティ

4.Open Data Broker:

Open Data ConsumerとOpen Data Provider間のサービス提供や契約締結の仲介者、データマーケットプレイスの提供

5.Open Data Integrator:

Open Dataの導入支援を行う事業者

(※Open Data Integrator とCloud Broker は、同一事業者、組織となるケースもあり)

6.Service Provider (Using Open Data)

Open Data を二次利用しエンドユーザ向けのサービス提供者

7.Open Data Service Enabler(Components):

オープンデータを活用したサービスプラットフォーム環境を構築するための必要なIT製品、ソフトウェア、サービスの提供者

8.Open Data Auditor:

Open Dataの二次利用などの適正なライセンス提供、著作権、個別法などのアセスメント(評価)を第三者機関として、Open Data Consumerに提供する組織

9.Venture Capital

Service Provider (Using Open Data)に資金提供、投資を行う事業者

オープンデータによるエコシステムの進展のモデル例(仮説)

オープンデータの利活用による市場創出においては、エコシステム形成のためのステップがあると考えれ、私なりの仮説をたてて整理をしてみました。

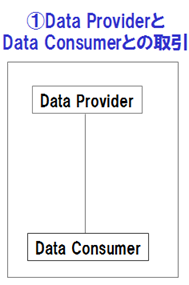

ステップ1:Ope Data ProviderとOpen Data Consumerとの取引

Open Data Consumer(国民や市民)が、Open Data Provider(政府や自治体)が提供するサービスを利用する単一な取引形態で、二次利用可能でマシンリーダブルなフォーマットで無償で提供される段階です。

現在、経済産業省が「Open DATA METI」(β版)を提供しており、試験的に利用を開始している状況です。

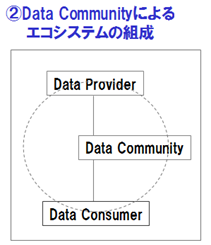

ステップ2:Open Data Communityによるオープンデータ・エコシステムの組成

オープンデータの利用にあたって、情報交換や連携を目的としたコミュニティや組織づくりが始まります。情報交換が発展し、アイデアコンテスト、ハッカソンやビジネスコンテストなどにつながっていきます。経済産業省ではDATA METI パートナーズの募集も始まっています。コミュニティーや組織の活動が活発なほど、その成長性の可能性は高くなります。日本においても、民間主導による様々な団体やコミュニティが立ち上がっています。

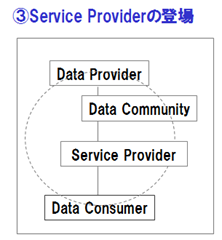

ステップ3:Service Provider の登場

コミュニティ活動などを通じてノウハウの蓄積や連携が生まれ、オープンデータを利活用したService Providerが小規模でβ版などのテスト用のサービスとして提供されるようになります。

Service Providerによるサービスの提供にあたっての市場には、オープンデータを活用しサービス提供に必要なシステムやアプリケーション開発市場「アプリ構築市場」と、民間分野で新たに創造される新サービス市場「データ提供サービス市場」が想定されます。

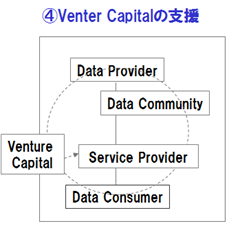

ステップ4:Venture Capitalなどによる資金面の支援

オープンデータの活用に向けた試験的なサービス提供やビジネスプランコンテストなどを通じて、今後の収益が見込めるService Provider(候補含む)に対してのVenture Capitalによる資金支援やサービスへの投資や開発が始まります。

Service Providerは、新規のサービスが多く登場するため、スタートアップ企業が参入しやすい環境を整備しておくことが重要となります。スタートアップ企業に加えて、Venture Capitalが発展していくためには、オープンデータによるエコシステムでシステム化されたイノベーション環境が構築できている点が必要となるでしょう。

Venture Capitalに流れていくための資金側の環境と、ベンチャービジネスが群生するためのオープンデータによるエコシステムによるビジネス構築による投資先の環境が成り立てば、Service Providerの持続的な成長も期待できます。

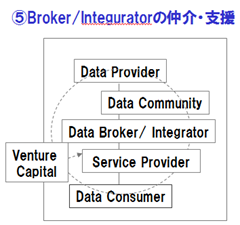

ステップ5:Data BrokerやData Integratorの仲介・支援

Service Providerのサービスの普及が進むと、より多くのデータを用いてより多くの精度の高いデータのニーズが高まってきます。そのため、複数のData Providerが提供するデータを仲介し、付加価値をつけてデータを提供するData Brokerの役割が大きくなると思われます。さらに、Dataを活用して高度なサービスを提供するためのData Integratorの支援ニーズも高まっていくと考えられます。

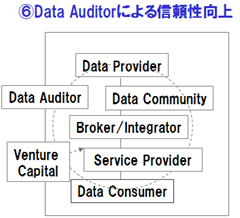

ステップ6:Data Auditorによる安全性・信頼性向上

オープンデータの普及が進んでいくと、データの適正なライセンスの運用、著作権や個別法への対応、データセキュリティ、プライバシーの問題など、信頼性や安全性などが大きく問われるようになります。そこで、Data Auditorを通じて、データの適正な利用やセキュリティなどの認証を取得し、その認証結果を公開することで、Data Consumerなどからの信頼を獲得し、普及を加速させていくことになるでしょう。

ステップ7:統合化、規模の経済による集約化

Data Communityによるコミュニティー、Data BrokerやData Integratorによる仲介・支援、そしてData Auditorによる安全性・信頼性向上を通じて、次第に淘汰され、規模の経済による集約化が進むことになります。

スタートアップのService Providerなどは、大手の事業者と提携、または買収されることで、資金面も含めて集約化されたエコシステムに属することになり、コアユーザを獲得し、さらにマジョリティーユーザへのアプローチが可能な環境になれば、市場におけるプレゼンス向上とシェア獲得が期待できるようになるでしょう。

まとめ

現在のステップは、おそらく、ステップ2のData Communityが生まれ、各地で勉強会やハッカソンが行われ、ステップ3のService Prioviderが登場する前段階にきていると考えられます。

今回の仮説は、オープンデータが二次利用可能でマシンリーダブルなフォーマット、かつ多くのオープンデータが利用できる環境にあり、オープンなAPIをベースとしたエコシステムを形成できる環境にあることを前提にしてまとめたものです。

これらのステップを進めていくためには、政府の積極的なデータの公開と、オープンに利活用できるための仕様検討や、データガバナンスなどの制度設計が必要となります。

オープンデータの利活用による経済活性化や市場創出は、多くの可能性を秘めていますが、エコシステムを形成し、しっかりとしたビジネスとしていくためには、政府のオープンデータの公開だけでなく、民間主導によるオープンデータ利活用のためのエコシステムを形成していく環境を整えていくことが重要となると考えています。

オープンデータ社会(1)オープンデータとは? 2013/01/21

オープンデータ社会(2)米政府におけるオープンガバメントの取り組み 2013/01/22

オープンデータ社会(3)世界の政府におけるオープンデータ戦略の取り組み 2013/01/23

オープンデータ社会(4)民間事業者の参入 2013/01/25

オープンデータ社会(5)米国政府におけるビッグデータ関連政策 2013/01/28

オープンデータ社会(6)日本におけるオープンガバメントの取り組み 2013/01/29

オープンデータ社会(7)公共データへの産業界からの期待 2013/01/31

オープンデータ社会(8)電子行政オープンデータ戦略 2013/02/1

オープンデータ社会(9)総務省などの取り組み(情報流通連携基盤事業、オープンデータ流通推進コンソーシアム) 2013/02/4

オープンデータ社会(10)総務省などの取り組み(クラウドテストベッドコンソーシアム) 2013/02/5

オープンデータ社会(11)経済産業省などの取り組み(DATA METI構想など) 2013/02/13

オープンデータ社会(12)オープンデータアイディアボックス 2013/02/14

オープンデータ社会(13)自治体のオープンデータの取り組み 2013/02/15

オープンデータ社会(14)パブリックデータとは? 2013/02/18

オープンデータ社会(15)オープンデータによる市場創出のためのプレイヤー相関 2013/02/19

| « 2013年2月18日 | 2013年2月19日の投稿 |

2013年2月20日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命