産業データスペースとデータエコシステム

AIやIoTの普及により、産業の現場では日々膨大なデータが生み出されています。そのデータを企業や業界の垣根を越えて共有・活用することで、新たな付加価値を創出する「データエコシステム」への期待が高まっています。

しかし、日本では依然として分野ごとにデータが孤立し、十分な利活用に結び付いていないのが実情です。このままではイノベーションの停滞や国際競争力の低下も懸念され、産業界は強い危機感を抱き始めています。こうした危機感から、信頼性の高いデータ共有基盤として「産業データスペース」の構築が期待されています。

今回は経団連が2025年4月17日に発表した『産業データスペースの構築に向けた第2次提言』の資料をもとに、背景や課題、今後の展望について取り上げたいと思います。

背景:データエコシステム実現への模索

経団連は昨年10月、「産業データスペース」の構築に向けた提言を公表しました。

産業データスペースとは、業種や組織の壁を越えて複数の主体が信頼性をもってデータを共有・活用するための共通基盤です。

こうした枠組みは企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を下支えする土台としても期待されています。経団連の提言は、この基盤整備が産業競争力の強化や地球規模課題の解決、情報開示や規制対応の円滑化につながるとの問題意識に基づくものでした。

実際、欧州では製造業のデータ連携基盤「Catena-X」など、業界横断でデータを共有する試みが進みつつあります。日本もデータエコシステム構築で後れを取るわけにはいかず、政府もデータ利活用の制度整備に向けた議論を本格化させました。今年夏には政府内でデジタル政策の基本方針がまとめられる予定となっており、産業界からも具体策を示すことが求められています。

現状と課題:分断されたデータと信頼の欠如

現状、日本では省庁や業界ごとにデータ連携の試みが散発的に行われているものの、それらを横断的につなぐ産業データスペースのような共通基盤は存在していません。業種間や官民間でデータをやり取りする際の共通ルールや技術基盤が定まっておらず、取り組みは依然として縦割りに留まっています。

海外とのデータ連携についても統一的な戦略や基準がなく、グローバルな企業活動に支障をきたす恐れも指摘されています。さらに、企業がデータを共有するには相手の信頼性やデータ品質の保証といった「トラスト」(信頼性)の確保が欠かせませんが、現状ではその基盤が不十分です。データを共有しても自社の利益につながるか不透明だったり、参加にコストがかかるため、中小企業にとってハードルが高いのも実情です。

こうした課題がデータエコシステム構築へのボトルネックとなっており、解決に向けた具体的な道筋が求められていました。

提言:産業データスペースの共通基盤整備

今回の第2次提言では、まず、産業データスペース群の全体像を明確に示し、政府全体で統一した戦略と工程表を早急に策定するよう求めています。その司令塔となるのはデジタル庁であり、各省庁や業界団体の個別のデータ連携施策を束ねて「全体像」を描く役割を担います。戦略と工程表が整えば、それに沿って必要な施策を迅速に実行に移すことが可能となり、データエコシステム構築のスピードが上がると期待されています。

また提言は、産業データスペースの共通枠組みを整備する重要性も強調しました。ユースケース(利用シーン)の違いによらず共通に必要なデータ連携や認証などの基盤機能と、用途ごとの個別要件を切り分け、まずは共通部分を優先して構築する方針です。

標準化された共通基盤が整えば、各プレイヤーが安心してデータを出し入れでき、無駄な重複投資を避けられるメリットがあります。統一された基盤の下では業界を越えたデータ連携が容易になり、新たなサービス創出の土壌が整うでしょう。

提言:データ共有の「信頼基盤」の確立と国際連携

提言のもう一つの柱は、データ共有の「信頼基盤」を確立することです。データをやり取りする際、相手の主体が実在し正当なものであることを証明し、データ自体の信頼性を保証する仕組みが不可欠だからです。

提言では、産業データスペースにおけるトラスト(信頼性)サービスの考え方を整理・体系化し、欠けている機能を補完するよう求めています。既存の認証基盤なども活用しつつ、制度・技術・運用の各面から信頼性を高める取り組みが必要です。

また、信頼を支える仕組みは国際的な相互運用性も重要であり、欧州連合(EU)など海外との協調を強化すべきとされています。特にEUでは電子認証に関する共通基盤(eIDAS規則)が整備されており、日本もこうした動向を踏まえて協議を深め、世界に通用するデータエコシステムを目指す必要があります。信頼性が確立してこそ、企業は安心して自社データを提供でき、データエコシステム全体の厚みが増すことが期待されます。

提言:エコシステムのユースケース創出と官民協働

データエコシステムをビジネスにつなげるには、具体的なユースケースの創出と社会実装に積極的に取り組むことが不可欠です。提言では、企業がデータ共有によって生み出せる付加価値を示す成功事例を作り出し、ビジネスの成長や新たな機会創出につなげるべきだとしています。

しかし、産業データスペースへの参加には、特に中小企業でコスト負担やメリットの不透明さへの懸念が根強いのも実情です。

そこで提言では、まず社会的要請が強く国際的にもニーズの高い環境分野で、信頼基盤も備えた試行的なデータスペースを構築し、成功例を生み出すことを提案しています。実証によってデータ共有のメリットが可視化されれば、参加企業のすそ野拡大に弾みがつく可能性があります。

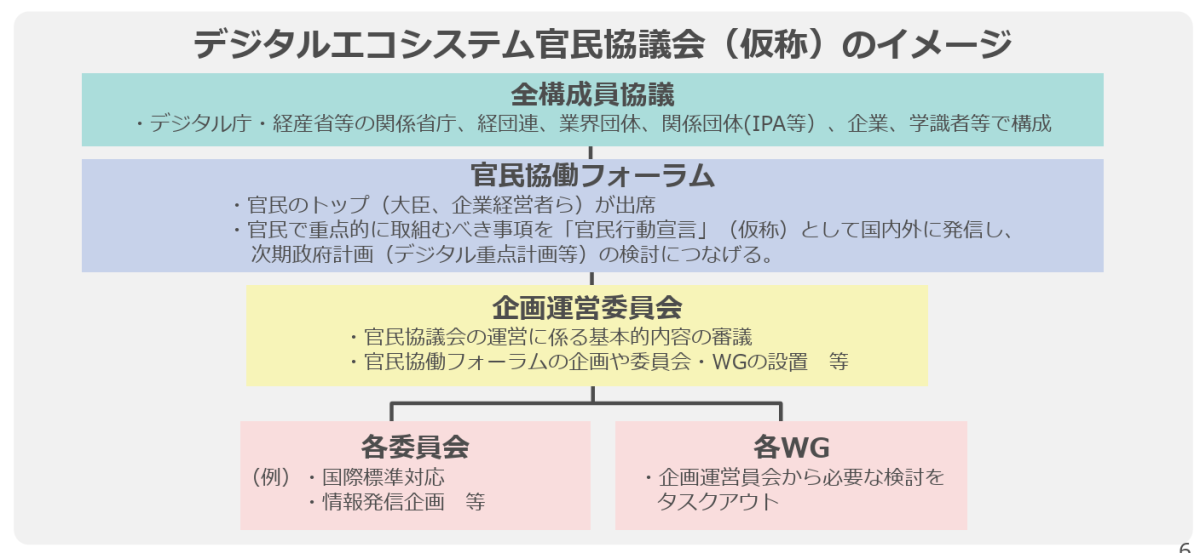

また、ユースケース創出や基盤整備を官民一体で推進するため、経団連はデジタル庁と連携し「デジタルエコシステム官民協議会」(仮称)の設立も打ち出しました。関係省庁や業界団体、企業、有識者が参加し、官民のトップ層が重点課題について共同宣言を行い、その成果を次期の政府計画にも反映させる役割を担います。官民が一堂に会して議論することで、データエコシステム構築への機運を継続・加速していく狙いです。

今後の展望

産業データスペース群の構築は、日本の産業の競争力を高めていくためにも重要なテーマの一つです。今後、政府は夏に策定予定のデジタル行財政改革会議の基本方針やデジタル社会実現のための重点計画、さらには経済財政運営の指針(骨太方針)などに本提言の内容が盛り込まれていくでしょう。

必要に応じて新たな法制度の検討や予算・人材の確保も進め、官民協働の推進体制を具体化していくことが求められます。提言を受けて、「デジタルエコシステム官民協議会」(仮称)の設置に向けた議論、そしてその実行が本格化していくでしょう。オールジャパンでデータエコシステムの構築に挑む姿勢が問われています。

産業界と行政が足並みを揃えて取組みを加速できれば、分断されていたデータが繋がり、新たな価値創出やイノベーションが生まれやすい環境が整うことが期待されます。脱炭素やサプライチェーン強化など社会課題の解決にも寄与し、日本の産業競争力を底上げする原動力となるでしょうか。

![]()