生成AI時代、リスクと成長をどう両立させるか?

AIセーフティ・インスティテュート(AISI)は2025年7月10日、「AI利活用促進に向けたAIセーフティ評価に関する事業実証」と題したビジョンペーパーを公表しました。

本資料は、AIの社会実装と信頼性確保の両立をめざす政策的な方針と実践的な手法を体系化したものであり、今後の国内外におけるAIガバナンスの実装戦略を整理しています。

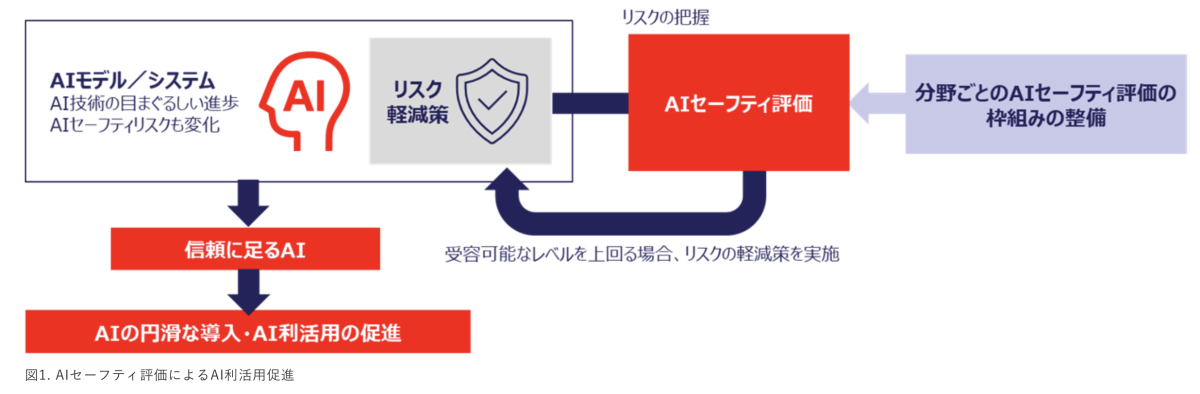

生成AIやAIエージェントといった先端技術の活用が進む一方、誤情報、セキュリティリスク、説明困難性といった新たな課題も顕在化しています。こうした中、信頼性を担保する「AIセーフティ評価」が社会的な受容性とイノベーションを両立させる鍵として位置づけられています。

■AIセーフティ評価の枠組み

今回は、ビジョンペーパーが提示する評価の意義、政策的枠組み、重点分野での実証アプローチ、そして今後の展望について解説します。

技術進展と社会的リスクが交差する時代

生成AIを中心としたAI技術は、従来の業務支援を超え、意思決定支援やリアルタイムな行動制御といった高度な応用へと展開しています。たとえば、検索拡張生成(RAG)やマルチモーダルAI、AIエージェントといった技術は、企業内のナレッジ活用、工場内でのロボット協調、医療機関での文書自動化など、物理空間とデジタル空間の両領域での利活用を急速に広げています。

その一方で、ハルシネーション(もっともらしい誤情報の生成)やセキュリティ上の脆弱性、倫理的配慮の欠如といった問題も並行して浮上しています。こうしたリスクを制御しながら、社会的受容が得られる水準でAIを活用するには、「AIセーフティ評価」による客観的な基準の整備が求められています。

政策と実証が連動するセーフティ体制

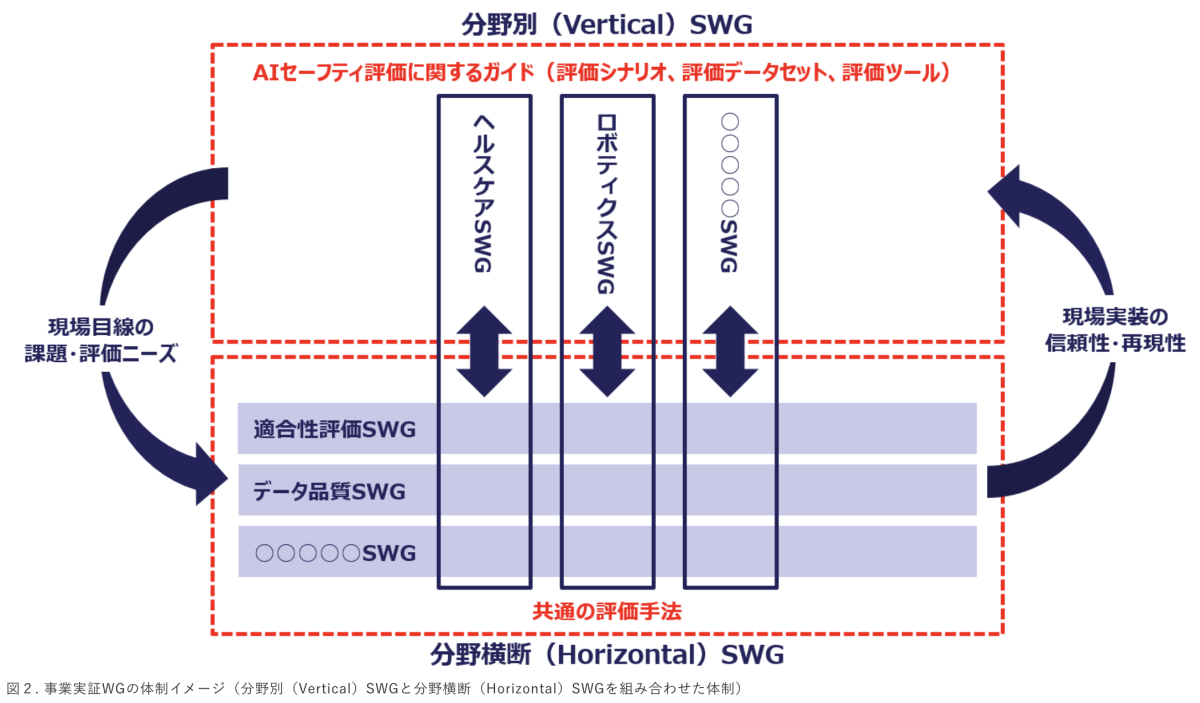

AISIでは、2024年に策定された『AI事業者ガイドライン』を起点に、2025年3月には「事業実証ワーキンググループ(WG)」を発足。ヘルスケア、ロボティクス、データ品質、適合性評価という4つのサブワーキンググループ(SWG)体制を敷き、分野別・横断的な評価フレームワークの構築に着手しています。

■事業実証WGの体制イメージ

(分野別(Vertical)SWGと分野横断(Horizontal)SWGを組み合わせた体制)

これらの取り組みは「攻めのセーフティ」として、リスク抑制を目的とするだけでなく、実装促進や国際競争力の強化に寄与するものと位置づけられています。チェックリストによる形式的な対応にとどまらず、AIの特性に即した多面的な評価手法が志向されています。

この評価基準は、日本国内の法制度や国際的な規格(例:ISO/IEC 42001, 42007等)と整合しながら、現場導入に柔軟に対応できるよう設計されています。すでに欧州のAI Actや米国NISTのリスクマネジメントフレームワークとの比較もなされ、国際ルール形成への貢献も視野に入れています。

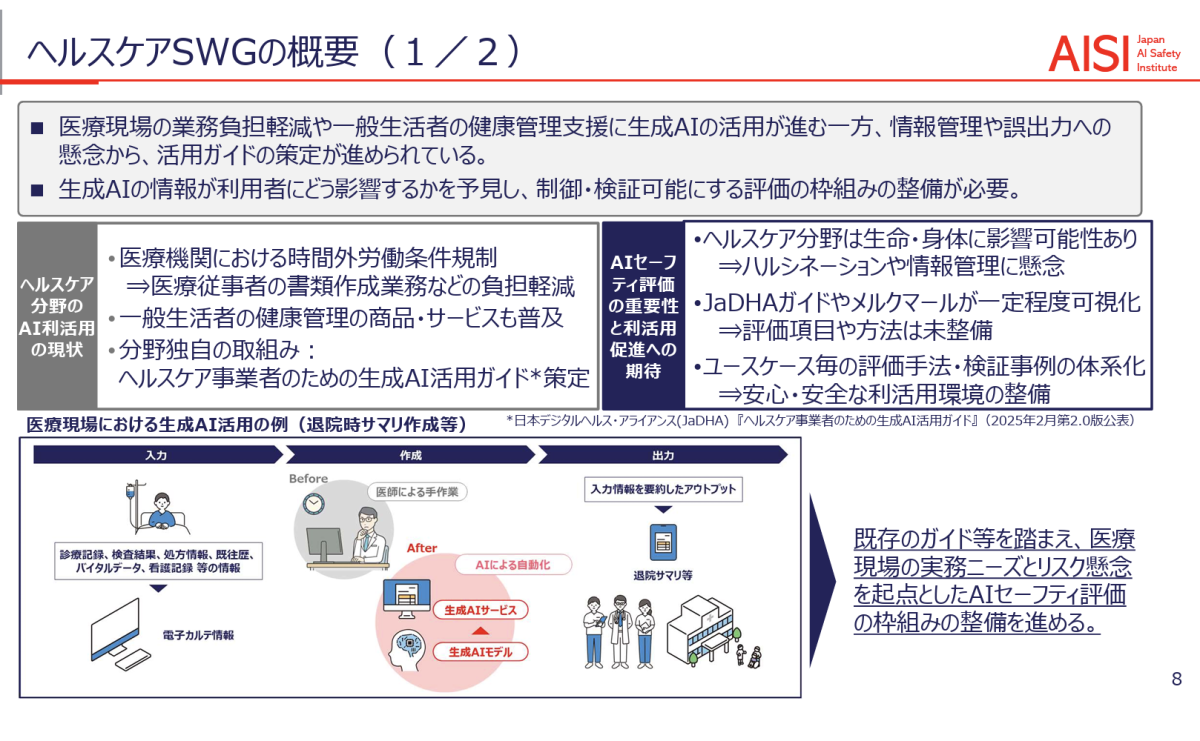

ヘルスケアとロボティクスを起点とした先行実証

実証の重点分野として挙げられているのが、ヘルスケアとロボティクスです。ヘルスケア分野では、退院時サマリ作成や患者説明支援、個人の健康管理アプリケーションなど、生成AIの活用が急速に拡大する一方、誤情報やプライバシー漏洩の懸念が根強く存在しています。

こうした背景のもと、AISIではユースケースごとに評価観点を定め、定性的・定量的な指標に基づく評価モデルを構築中です。既存の業界ガイドライン(JaDHAなど)とも連携し、非医療機器製品(Non-SaMD)を含む実務的な枠組みを提示しています。

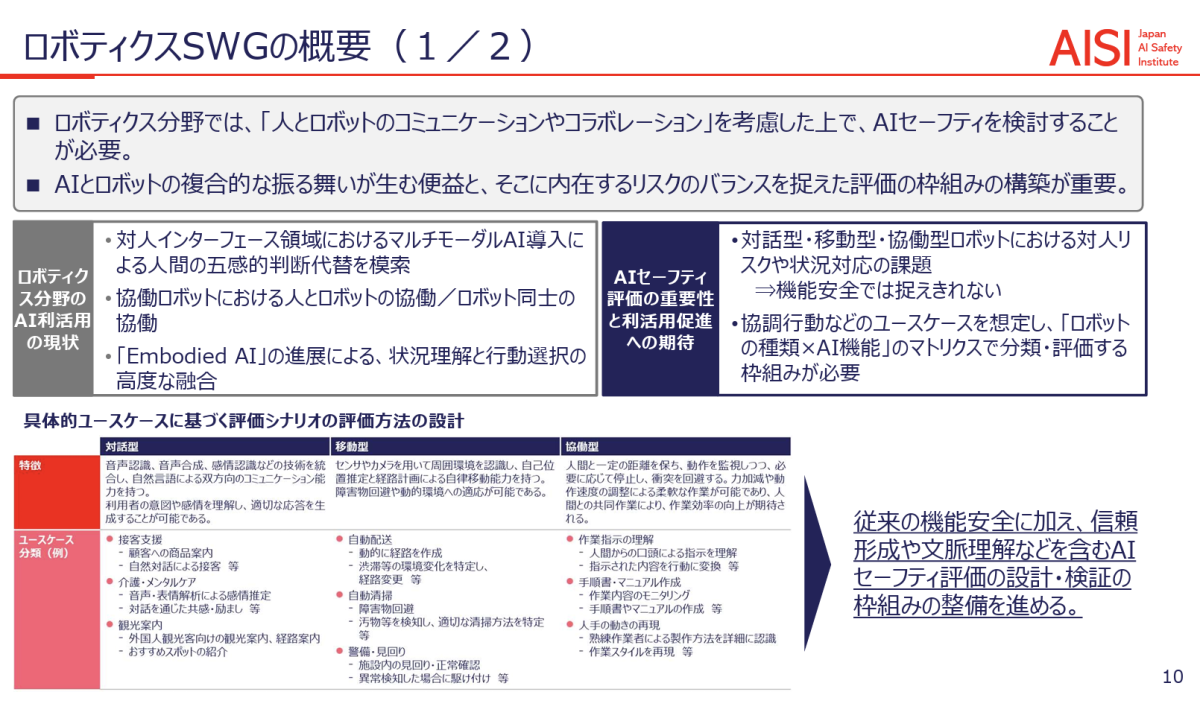

ロボティクス分野では、物理的・心理的・社会的なリスクの複合管理が焦点となっています。マルチモーダルAIの導入が進む中で、対話型・移動型ロボットによる人間とのインタラクションに潜む誤解・誤動作への対処が課題視されています。SWGでは、「ロボットの種類×AI機能」のマトリクスによるリスク評価と、実環境・模擬シナリオの組み合わせによる実証を進めています。

今後の展望

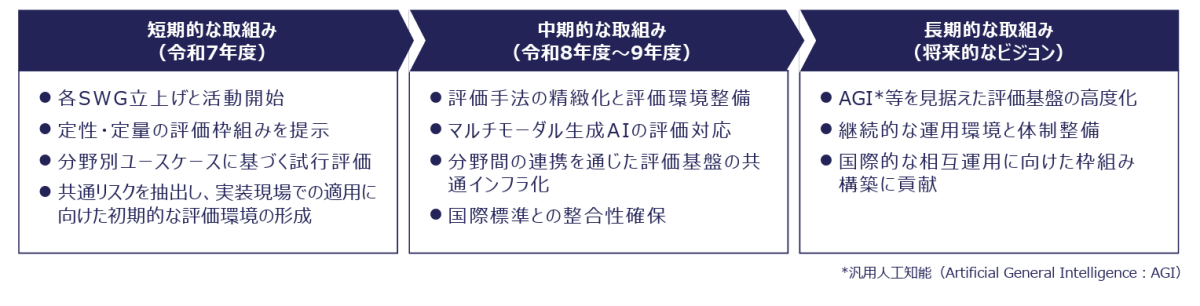

AISIが示すロードマップでは、2025年度(令和7年度)を短期フェーズとし、各分野における評価枠組みの試行と初期環境の形成が目標とされています。その後、中期(2026〜2027年度)には、マルチモーダルAIやAIエージェントといった技術の多様性に対応した評価手法の精緻化、評価基盤の共通インフラ化、そして国際標準との整合性確保を図っていくとしています。

■事業実証WGのロードマップ

将来的には汎用人工知能(AGI)などを見据えた長期的な評価運用体制を確立し、日本発の評価基準の国際展開を通じて、グローバルでの信頼獲得と影響力拡大を目指す方針です。

生成AIやロボティクス、データ活用がビジネスと社会を変革しつつある今、リスク管理と技術革新のバランスをどう取るかが問われています。AISIの取り組みは、ガイドラインの提示ではなく、現場に根ざした実証とフィードバックを通じて、社会実装を進めるための「信頼の土台」を築こうとするアプローチとして期待されるところです。

![]()