| « 2009年9月2日 | 2009年9月3日の投稿 |

2009年9月5日 » |

ITmediaにデータ中心主義――貫く情報システムがもたらす恩恵というおもしろい記事が載っていました。

「今の情報システムの機能をゼロから作り直すことができれば、今度はシンプルに作ることができるのに」

既存の情報システムを大量に抱えている企業の方々は、一度や二度はこう考えたことがありませんか? 長年にわたり稼働し続けているシステムに対してこう考えているのは、あなただけではありません。おそらく、IT関連の仕事に携わっている方はみんなこう思っていると断言できます。

誰もが多かれ少なかれ、仕事でもプライベートでもこれと同じことを思ったことがあるはずです。情報システムの話題に限っても、現場の社員だけでなく上司も経営者も同じ思いを抱いたことがあるんじゃないでしょうか。

しかし「ゼロから作り直したら」という妄想はあまりプラスになりません。今のような形で情報化を進めた企業の多くでは既に膨大な情報資産を持っているはずで、あらゆるシステムは現在保有しているデータを引き継いてスタートするでしょう。また、疎であれ密であれ現行システムと何らかのインターフェースを持っているはずです。そう考えるとゼロから作るシステムというのは非常に少ないでしょうし、ましてや作り直す機会はもっと少ないと思われます。

ですのであり得ない妄想にとりつかれるよりは、「もしこの業務プロセスを統合していたら、この処理はもっとシンプルに実装できたかもしれない」というような現実感のある振り返りシュミレーションをしたほうが前向きであると思います。システム障害やユーザからの苦情は、そうした振り返りのためのよいきっかけになるでしょう。

振り返りのためには開発記録が存在しなくてはなりません。記録に基づいて開発の経緯を分析すると色々なことが見えるはずです。当時の判断材料には「予兆」が少なくて誰がやってもそのようなシステムしか作り得なかったのか、それとも当時の判断材料でもうまく分析すれば良いシステムを作り得たのか。ISO9000シリーズを取得して品質記録を残しているものの、こうした分析をせずにキャビネの肥やしとなり、「認証取得のための認証取得」で終わってしまうのはもったいないです。もし品質記録があれば振り返りの強い味方になるはずです。

良いシステムを作り得る可能性がどれほどあったのか。決定的な判断材料が採用されなかった原因はなんだったのか。時間不足?経験不足?コミュニケーション不足?などなどわかることはたくさんあるはずです。

例えば発注者であるユーザ企業側に基本設計レビューという工程があるとします。レビュー記録には参加者の氏名や指摘事項と並んで「レビューに要した時間」を記入することが少なくありません。そうした情報を蓄積しておき、どこかのタイミングでシステムの完成度(満足度)、規模、基本設計のレビュー時間の相関を調べれば何らかの傾向がつかめるかもしれません。

また受注者であるSIer側の基本設計工程内に、顧客レビュー前の社内レビューという作業があるとします。そのメンバーのオープン系システムの開発経験年数と、そのシステムの稼動後の障害件数やダウンタイムに相関があるかもしれません。

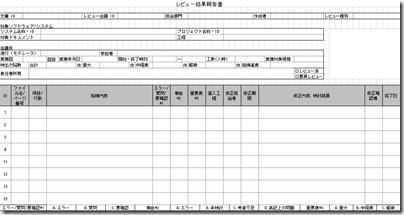

どんなことが記録してあればそうしたことまで分析できるでしょうか。会社の資料を持ち出すわけにもいかないので適当なサンプルはないかと思って探してみたのですがなかなか見つからず、守備範囲ど真ん中ストライクのはずの森崎さんのブログを辿ってみると……ありました。見事なサンプルです。

こんなに細かい記録を作るのは確かに大変かもしれませんが、かといって情報システム部門の仕事が1割とか2割というボリュームで増えるほどのものでもないでしょう。また、分析に要する時間は元データが電子化されていれば仮説を立てて集計するだけの作業になるはずです。情報システム部門からメンバーを1人指名し、20%の体力を記録・分析に振り向けたとすると年に2.4人月ですから、384人時になります。システムの利用者が1000人いると仮定すると、その人の分析でシステムの利用効率が一人当たりで月間2分、年間24分も向上すればペイできることになります。

冒頭でも言ったとおりゼロから作り直す機会はめったにありません。しかしあるべき姿と現実のギャップを分析することで、次の開発ではできるだけギャップを小さくすることができるはずです。それもまったく新しい技法を習う必要があるわけでもなく、地道な記録とちょっとした発想(仮説を考える)、そしてExcel程度の統計処理ができれば十分でしょう。もちろん成果が上がってきたら外部の手を借りて本格的にやることもできるはずです。そうした改善体制を情報システム部門の風土に定着させることができたら、「ゼロから作り直したい」などと思うことをぐっと減らせるのではないでしょうか。

昨日マリコさんがこんなことをおっしゃっていました。

なぜなら私は「なんでも好き」な性格だからだ。(中略)嫌いなことをやるハードルは普通の人に比べたらはるかに低いのであろうと想像する。

このエントリが投稿された少し後に、私も似た文章を投稿しました。

自分と会社について思っていることは、他の仕事についていたとしても仕事も会社も好きと感じていたんじゃないかということです。よく言えば適応性が高い、逆に言えば悪食(あくじき)です。

私の投稿時間は20分遅いのですが、マリコさんのエントリに気付かないまま投稿しました。が、なんだかマリコさんのこと悪食と言ってしまったかのようで大変恐縮です。狙ったわけでもないのにTOPページでエントリが並んでしまいました。(決してそんなつもりはありません。悪食は自分自身へ向けた一言です。)

それはさておき、どんな仕事が一番好きかという問題は難しいと思います。かなり多くの仕事を経験しなければ「あれが一番だった」ということを言えないんではないでしょうか。そうした経験がない状態で「今の仕事より好きな仕事はありますか」と聞かれたら何と答えていいかわかりません。あるかもしれないし、ないかもしれません。

そのように一番かどうかを考えるのは難しいことですが、「かなり好き」かどうか見分けられます。ビジョンを持っている人ならその仕事をかなり好きであるはずです。自分がその仕事を好きであればあるほど、将来どのようにしていきたいか、そのためには何が必要かという点を考えるものだからです。

今の自分の仕事を好きだと思っている人で、将来どうあるべきか、どうなったらすばらしいか、ということを考えられないというのであれば、それは「嫌いじゃない」というレベルなのではないかと思います。将来を考え、明日はこうしたい、来年はこうしたい、それによってこういう未来を引き寄せたい、というプロアクティブさは「好き」を構成する大切な要素のひとつであるように思います。それがシャドウワークやアンダーテーブル研究などの有形に結実しているとしたら、それはもう相当好きと言えます。会社の宝ですね。

具体的に表すとすれば、将来のあるべき姿を自分の言葉で他人に語れる人はその仕事が「好き」と言えるでしょう。好き度が強い人は、普段から、細かいところまで、遠い未来に渡って考えているように思います。その点オルタナブロガーには、ひょいとマイクを渡しても30分くらいビジョンを語れそうな人がわんさかいるように思います。(経営者の方はそれが普通と思いますが)

そういった人が集まるとどうなるでしょうか。前のエントリのコメントで小俣さんからご意見をいただきましたように、仕事を好きな人同士が集まると意見が衝突しがちです。

ビジョンが無い人×無い人の場合

「ああしたい」「こうしたい」という議論が生まれることがありますが、なかなか前に進みません。遠くを見据えていない議論では目先の利益を自分に誘導してくることに終始してしまいがちでしょう。

ビジョンのある人×ある人の場合

(Case:異なるビジョン)

互いのビジョンが異なるのであれば、自分はこっちに行きたい、いや、俺はこっちに行きたい、というような議論が生まれます。そこでは互いのビジョンの似ている点、異なる点について話し合うことができ、時に自分のビジョンをバージョンアップする機会を得られるかもしれません。他人のビジョンに影響を与えられるかもしれないところがおもしろい点であると思います。

(Case:ビジョンが同じ)

互いのビジョンが同じであれば、その実現のためのステップについて議論が生まれます。こうしたほうがいい、いやああしたほうがいい、というように議論になると思いますが、ゴールが同じであるだけに個人の「思い」の部分に固執せず優れた考えを尊重し、目的意識を共有しやすいように思います。この議論で熱意をこめ過ぎると、ひょっとすると客観的に正しいと思われる選択肢でないものが採用されてしまうかもしれません。夢を語るのは熱く、実現は冷静に、というのが望ましいでしょう。

ビジョンのある人×ない人の場合

これは場合によっては喧嘩になると思います(笑)でもかっこいい先輩が語る夢に共感した、という話はよく聞きますね。

しかしこのように意見を衝突させる機会を持たずにビジョンだけ抱いていると、人は機関車トーマス的に突っ走ってしまいがちです。ですので仕事が好きなもの同士でビジョンやその実現のためのステップについて語り合える機会というのは非常に重要であり、欠かせないものであるように思います。

普段の会社のメンバーですと気恥ずかしさがあったり、また上司相手ですと有言実行できなかった場合に評価に影響するかなというような邪念がちらついたりして、自由にビジョンを語る場面は多くないように思います。また一般論として同じ会社の人間は性質が似てきてしまうところがあり、「俺もそう思う」ばかりで議論が生まれにくくなる可能性もあります。

その点、オルタナティブブログでは同じ業界にいるものの、違う会社、違う立場(企業経営者側、個人プレイヤー寄り、会社員)、違う年齢の人が集まっていて、しかも増加傾向ですのでビジョンを語るにはもってこいの場所です。私の経験からすると、知らなかったことを教えていただくこともかなり多いですが、異なる考え方に触れられることが本当に多いです。こういった場面は探してもなかなか見つかるものでなく、良い機会に恵まれていることを幸運に思います。(twitterは同じような可能性を秘めているように思います)

ブログやミーティングの刺激により自分のビジョンをより鮮明にすることが、オルタナでブログを続けていく動機のひとつになっている人は多いかもしれません。とすれば仕事に積極的な人だらけになるわけで、仕事が好きな人が多いと感じるのも当然ですね。

| « 2009年9月2日 | 2009年9月3日の投稿 |

2009年9月5日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命