| « 2009年5月15日 | 2009年5月18日の投稿 |

2009年5月19日 » |

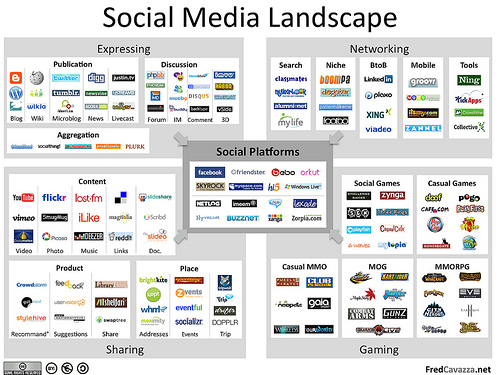

先日はBrian Solis氏によるソーシャルメディアの俯瞰図を紹介したけど同じようなのをもうひとつ。フランスのWeb2.0系のコンサルタントであるFred Cavazza氏のブログに“Social Media Landscape”の最新版が掲載されている。

こちらも"the Social Media Conversation Prism"と同じようにネットで人気のソーシャル系サービスを分類・グルーピングしてロゴを配置したもの。

図の解説がブログに書いてあるのでみていくと、まずソーシャルメディアを大きく「表現する」「共有する」「繋がる」「遊ぶ(ゲーム)」の4つに区分。それぞれをさらに分類している。せっかくなのでその部分は原文のリンクを残してそのまま掲載しておく。

1.「表現する」

「発表する」{ブログ(Blogger, Typepad, Wordpress)、Wiki(Wikipedia, Wetpaint, Wikia)、マイクロブログ (Twitter, Tumblr, Identica)、市民ニュース (Digg, Newsvine, AgoraVox)、ライブキャスト(JustinTV, Ustream, BlogTV) }

「議論する」{フォーラム(phpBB, Phorum) 、ビデオフォーラム(Seesmic)、IM(Y! Messenger, Live Messenger, Meebo, eBuddy)、コメントサービス(IntenseDebate, Cocomment, Disqus, BackType)、3Dチャット(IMVU, Habbo, WeeWorld, vSide)}

「集約する」(FriendFeed, SocialThing, LifeSteam, Profilactic, Plurk)

2.「共有する」

「コンテンツ共有」対象コンテンツ毎にさらに細分化{動画(YouTube, DailyMotion, Vimeo)、写真(FlickR, SmugMug, Picasa, Fotolog)音楽(Last.fm, iLike, Deezer)、ブックマーク(Delicious, Magnolia, Reddit)、ドキュメント(Slideshare, Scrib, Slideo)}

「プロダクツ共有」{ レコメンデーション(Crowdstorm, ThisNext, StyleHive)、フィードバックFeedBack 2.0, UserVoice, GetSatisfaction)交換取引(LibraryThing, Shelfari, SwapTree)}

※注:ここレーティングとかレビューとか書評系も混在指しているかんじで分類がイマイチ理解できてません

「場所共有」{ 地域(BrighKite, Loopt, Whrrl, Moximity)、イベント(Upcoming, Zvents, EventFul, Socializr)、旅行(TripWolf, TripSay, Driftr, Dopplr)}

3.「繋がる」

「人検索」(Classmates, MyYearBook, Alumni,MyLife)

「ニッチ」(Boompa, Dogster, PatientsLikeMe, Footbo)

「ビジネス人脈」(LinkedIn, Plaxo, Xing, Viadeo)

「モバイル」(Groovr, MocoSpace, ItsMy, Zannel)

「オンライン」(Ning, KickApps, CrowdVine, CollectiveX)

4.「遊ぶ(ゲーム)」

「カジュアルゲームポータル」 (Pogo, Cafe, Doof, Kongregate, PlayFirst, PopCap, BigFish, Prizee)

「ソーシャルゲームポータル」(Zynga, SGN, ThreeRings, PlayFish, CasualCafe, ChallengeGames)

「MMORPG」(World of Warcraft, EverQuest, Lord of the Rings Online, EVE Online, Lineage, Dofus, Runescape)

「MMO」 (Drift City, Kart Rider, Maple Story, Audition, Combat Arms, Quake Live)

「カジュアルMMO」(Puzzle Pirates, Club Penguin, Neopets, Gaia Online, SmallWorlds, OurWorld)

※注:ゲームについては私は素人なのでここは誰かに解説してほしいところ

そしてこれら4つの中央にそれらを統合していくほどに大きくなったといった大手サービサーをソーシャルプラットフォームとして配置している。一応こうしたソーシャルプラットフォームも開始後5年経過し5千万人~2億人の会員を獲得した老舗(Facebook, MySpace, Friendster, Bebo, Orkut, Skyrock, Hi5, Windows Live)と会員数が2千万人~5千万人に留まる新興系(Netlog, Imeem, Piczo, Lexode, Hyves, Buzznet, Xanga, Zorpia)の2グループに分けている。

Fred Cavazza氏はYahooやGoogle、Microsoftについては現時点ではまだソーシャルメディアプレイヤーでは無いとして彼らの提供するサービスのみを図中にマップするに留めている。ただ今後は特に認証系で激しい囲い込み合戦(Facebook Connect vs Google Accounts)を経て彼らがこの領域に入ってくるだろうと予言している。

The Conversation Prismの日本版は我々が描いてみたわけだが、このSocial Media Landscapeの日本版について誰か挑戦してくれないものかなぁ。

| « 2009年5月15日 | 2009年5月18日の投稿 |

2009年5月19日 » |

- Blog/SNS(Intra)(43件)

- Blog/SNS(Net)(69件)

- EIP/WP(54件)

- Enterprise2.0(22件)

- ITコンサル/資格(20件)

- KM(82件)

- Mobile/PDA(42件)

- SBM(19件)

- Search(Intra)(33件)

- Search(Net)(33件)

- Wiki(10件)

- ○○症候群(6件)

- その他(41件)

- アプリケーション(2件)

- グループウェア(43件)

- コンサルティング(13件)

- システムインテグレーション(23件)

- セミナー・イベント(12件)

- ソーシャルメディア(95件)

- テクノロジー(44件)

- ネットコミュニケーション(1件)

- ネットコミュニケーション論(37件)

- ハードウェア(1件)

- ビジネス(2件)

- ベンダー評価(11件)

- ローテクKM(18件)

- 人生訓(19件)

- 企業内コンテンツ管理(8件)

- 動画/ストリーミング(8件)

- 実名ブログ(39件)

- 専門知識の無駄遣い(48件)

- 情報整理(31件)

- 書籍(12件)

- 社会(45件)

- 組織/風土(11件)

- 萌え興し/B級グルメ(20件)

- 調査/統計(83件)

オルタナティブ・ブログは、専門スタッフにより、企画・構成されています。入力頂いた内容は、アイティメディアの他、オルタナティブ・ブログ、及び本記事執筆会社に提供されます。

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命