| « 2009年4月7日 | 2009年4月8日の投稿 |

2009年4月9日 » |

昨日の続きだが、キリンホールディングスのキリン食生活文化研究所(以前はキリンお酒と生活文化研究所)の「新社会人の飲酒意識と仕事観」というレポートは、2005年から継続的に行われている。

毎年設問はちょっとずつ変化しているのだが、2005年から変わらず聞いている設問もあるのでちょっと経年変化をみてみる。

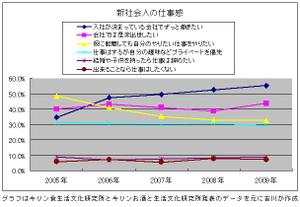

まずは新社会人の仕事に対する意識の変遷。この調査が始って5年間ずっと「入社が決まっている会社でずっと働きたい」人が増えて「仮に転職しても自分のやりたい仕事をやりたい」人が減っている。あと今年の新社会人は2006年入社組以来の出世を目指す上昇意欲の強い世代と言えるらしい。

まずは新社会人の仕事に対する意識の変遷。この調査が始って5年間ずっと「入社が決まっている会社でずっと働きたい」人が増えて「仮に転職しても自分のやりたい仕事をやりたい」人が減っている。あと今年の新社会人は2006年入社組以来の出世を目指す上昇意欲の強い世代と言えるらしい。

面白いのは2008年入社組で、この設問での出世意欲だけでなく別の設問で「役員や管理職クラスまで出世したい」と思っている人の割合も一番低い淡泊な世代らしい。就職戦線が売り手市場だったことが影響していそうだ。

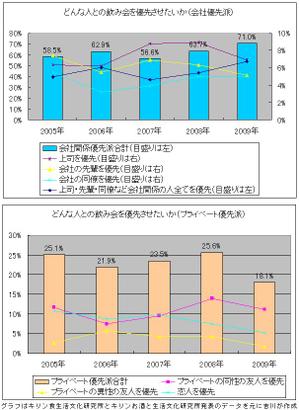

さて次が「どんな人との飲み会を優先するか」という設問。会社優先派とプライベート優先派の割合は年によって結構違うのだけど、2006年と2009年の入社組は会社優先派で2005年と2007年入社組はどちらかというとプライベート優先派、そして2008年はどちらも優先する飲み会大好き世代といえば良いのだろうか。

さて次が「どんな人との飲み会を優先するか」という設問。会社優先派とプライベート優先派の割合は年によって結構違うのだけど、2006年と2009年の入社組は会社優先派で2005年と2007年入社組はどちらかというとプライベート優先派、そして2008年はどちらも優先する飲み会大好き世代といえば良いのだろうか。

あと今年の新社会人は会社優先と答えたものの、上司や先輩を優先するという回答の割合は減っており、同僚優先のどちらかというと会社仲間でワイワイやりたいという感じらしい。上司を気にする2007年や2008年組とはちょっと違う。

プライベート優先派のほうだと、2009年組が恋人や異性の友人をあまり大事にしない傾向がある。恋人優先と答えた人は過去最低だし、異性の友人を優先する人の割合なんて、もっとも異性の友人を尊重する2006年組の3分の1以下だ。

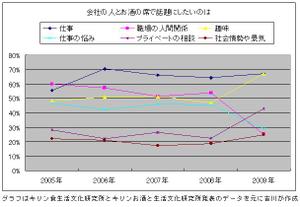

さて最後に会社の人との飲み会で話題にしたい内容についてだが、ここでも2009年入社組で急に「趣味」を話題にしたい人が増えた。

さて最後に会社の人との飲み会で話題にしたい内容についてだが、ここでも2009年入社組で急に「趣味」を話題にしたい人が増えた。

これをさっきの同僚と飲みに行きたいという回答と合わせてみるとおもしろい。

確か今年(2009年)入社する新社会人って、前の好景気の余波で各社で大量採用した世代で人数的には会社の中では一大勢力になるはずだ。

このデータからみるとその勢力は会社に溶け込んでいくと言うよりは、周りに沢山いる同期とつるんでいく傾向になりそうな感じだ。

私の周りにもそろそろ新社会人が現れそうなのでちょっと観察は続けてみよう。

なお、このレポートは2005年から2007年は「キリンお酒と生活文化研究所サイト」の「生活トレンド調査レポート」、2008年以降は、「キリン食生活文化研究所」の「キリン食生活文化研究所レポート」に掲載されている。リンクを貼っておくので興味がある人はどうぞ。

- 2009年 「新社会人の飲酒意識と仕事観」に関する調査について

- 2008年 「新社会人の飲酒意識と仕事観」に関する意識調査結果

- 2007年 「新社会人の飲酒意識と仕事観」に関する意識調査結果

- 2006年 「新社会人の飲酒意識と仕事観」に関する意識調査結果

- 2005年 「新社会人の飲酒意識と仕事観」に関する調査について

===当ブログ過去の関連エントリー

| « 2009年4月7日 | 2009年4月8日の投稿 |

2009年4月9日 » |

- Blog/SNS(Intra)(43件)

- Blog/SNS(Net)(69件)

- EIP/WP(54件)

- Enterprise2.0(22件)

- ITコンサル/資格(20件)

- KM(82件)

- Mobile/PDA(42件)

- SBM(19件)

- Search(Intra)(33件)

- Search(Net)(33件)

- Wiki(10件)

- ○○症候群(6件)

- その他(41件)

- アプリケーション(2件)

- グループウェア(43件)

- コンサルティング(13件)

- システムインテグレーション(23件)

- セミナー・イベント(12件)

- ソーシャルメディア(95件)

- テクノロジー(44件)

- ネットコミュニケーション(1件)

- ネットコミュニケーション論(37件)

- ハードウェア(1件)

- ビジネス(2件)

- ベンダー評価(11件)

- ローテクKM(18件)

- 人生訓(19件)

- 企業内コンテンツ管理(8件)

- 動画/ストリーミング(8件)

- 実名ブログ(39件)

- 専門知識の無駄遣い(48件)

- 情報整理(31件)

- 書籍(12件)

- 社会(45件)

- 組織/風土(11件)

- 萌え興し/B級グルメ(20件)

- 調査/統計(83件)

オルタナティブ・ブログは、専門スタッフにより、企画・構成されています。入力頂いた内容は、アイティメディアの他、オルタナティブ・ブログ、及び本記事執筆会社に提供されます。

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命