| « 2007年6月23日 | 2007年6月26日の投稿 |

2007年6月28日 » |

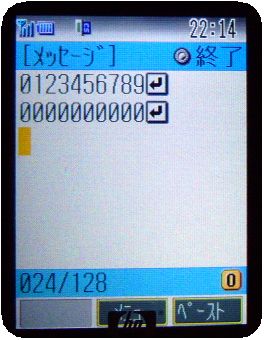

こちらを見ていただけば一目瞭然です。

携帯のフォントをよく見ると、なぜかゼロに斜線がついています。

これはゼロとオーの違いを見分けるために用いられる方法です。

肉筆だと書き分けが難しいですので、

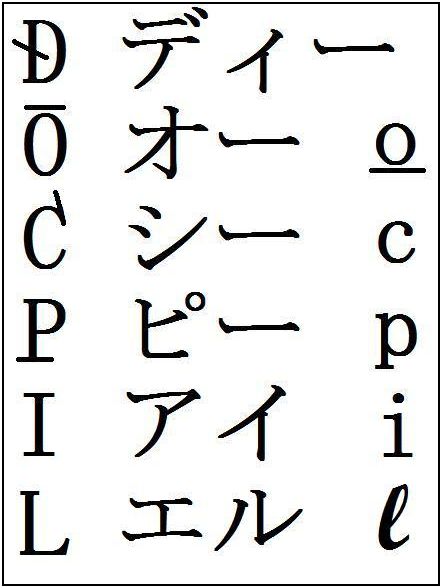

下のような書き分け方法がよく用いられるかと思います。

なお、私の印象で作ったものですので会社の風習によっては

全然違う事もあるかと思います。その点、ご容赦下さい。

- D (ディー)はゼロやオーと見間違う恐れがありますので、縦線に印をつけます。

- O (オー)は大文字も小文字もゼロと見間違いやすいですので、

大文字の場合は上にバーを引き、小文字の場合は下にバーを引くことがあります。 - C (シー)は大文字と小文字が分りづらいです。

どちらかの書き始めの部分に大きな印をつけます。 - P (ピー)も大文字と小文字が分りづらいです。

大文字のほうに下線を強調してつけます。 - I (アイ)はイチやエルと間違えやすいです。

大文字の上下の横線を書きますが、やりすぎるとカタカナのエと間違いやすいです。

小文字のアイは点を強調して書きます。

大文字と小文字を区別する必要がない場合は、小文字のアイを使うとよいです。 - L (エル)は、小文字の場合のみイチやアイと見分けづらいです。

筆記体っぽく書くのがポイントです。

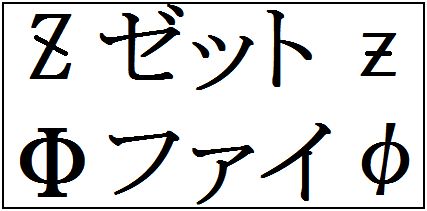

大文字と小文字を区別する必要がない場合は、大文字のエルを使うとよいです。 - Z (ゼット)は2と間違えないように斜線に斜線をクロスさせます。

- φ (ファイ)はゼロに斜線をつけたものと間違えやすいです。

縦線を長く引くとか円を小さく書くことが必要かと思います。

この記号は図面で円の径などを表すのによく用いられますので注意が必要です。

# 2007.07.02 Zとφを追加しました。

私の父は建築士でした。思い通りの建物を建てるには、

正確に図面を伝達することが重要です。

私はあまり詳しくは知りませんが、図面で用いられる線の意味や

数字の書き方や長さの単位のつけ方などはJIS等で決まっているそうです。

ホームセンターの材木コーナーに行くと

板や角材は1200*800*30などと表示されているはずです。

何もついていない数字はミリメートルという意味です。

これはそっちの世界の人にとっては常識中の常識ですので、

日曜大工のためにお店で材木カットサービスを頼む時は

「30センチに切ってください」と言うよりも

「300取ってください」と言うほうが通っぽい感じがします。

私の経験からするとそれで聞き返されたり、300センチだと誤解された事はありません。

一方、システムの仕様書には業界の全体に影響力を及ぼすような

強力なルールがありません。建設業界を見習うべきポイントであるかと思います。

もちろん、社内ルールというのはどこでもありますし、

開発を委託する際などはそのルールを共有して進めることになります。

しかしごく身近なところでも、キロバイトのKというのですら

1000のつもりで使う事もあれば1024のつもりで使う事もあったりします。

ネットワークの世界では小文字のkを用いて10**3=1000倍の意味で使います。

ディスクの世界では大文字のKを用いて2**10=1024倍の意味で使います。

これが標準ではありますが、必ずしも完全に徹底されているとは

言い切れませんので注意が必要です。

建物の寸法を間違えてしまっては大変なことになりますが、

システムを作るに当たっての仕様書や設計書でも上のような認識間違いは大変な問題です。

印刷物に関しては、フォントの癖でゼロとオーなどを見分ける事ができますが、

打ち合わせでホワイトボードを利用する際などには「正確に伝える」ことを心がけるべきでしょう。

このへんに無頓着なエンジニアはあまり信用できないかもしれません。

小さい時から父に算数を見てもらうと、内容よりも数字の書き方をたっぷり指導されました。

小学5年生くらいになっても何か細々と注意されていたと思います。

残念ながらあまり覚えていませんし、身についた部分も僅少です。

しかしこれまでの人生で数字が読みづらいと言われた事がありませんので

一定の効果はあったのかもしれません。

社会保険庁で年金のデータで大規模な不整合が発生しているそうです。

ひょっとすると、ゼロ、ロク、キュウなどが間違って認識されたデータもあるかもしれません。

数字を間違えないで書く、それだけの事ですが、なかなか難しい事です。

書く方にしてもそうですが、読む方にしても注意が必要です。

口頭で読み上げるときにも相違が発生する場合があります。

一番多く遭遇するのは9とQです。両方キューになります。

9をナインと読むか、それぞれ「数字の9」か「英語のQ」と読みます。

( や ) などの カッコも「開きのカッコ」と「閉じのカッコ」と言って区別します。

< と > の場合は「小なり」と「大なり」と言い分けることができます。

でないとどっちの括弧を言っているのかわかりません。

Dは「ディー」というと「ビー」や「イー」などと聞き間違いやすいです。

ので思い切って「デー」と読みます。車好きな方は車体のことを「ボデー」と呼ぶのに

慣れ親しんでおられることかと思います。

携帯で音声が悪くて余計に伝えづらいシチュエーションに出くわす事もあります。

その決定的な解決策として、口頭で正確にアルファベットを伝えるための便利な決まり事があります。

フォネティックコードとか通話表というものです。B級ハリウッド映画が大好きな方は

アルファ!ブラボー!チャーリー!

と言われればピンと来るかもしれないあれです。

キングオブホビーであるアマチュア無線な人もご存知かと思います。

(個人的にもっとも印象的なのはクリムゾンタイドでミサイルの発射コードを確認する場面です)

この表はとても便利なものですが、知らない人にとっては

何を言われているのか全然わからないものになってしまいますので注意が必要です。

唐突にこれを利用するとアマチュア無線な人から仲間と認識されるかもしれません。

ちなみに私は無線な人ではないです。

A ALFA アルファ

B BRAVO ブラボー

C CHARLIE チャーリー

D DELTA デルタ

E ECHO エコー

F FOXTROT フォックストロット

G GOLF ゴルフ

H HOTEL ホテル

I INDIA インディア

J JULIETT ジュリエット

K KILO キロ

L LIMA リマ

M MIKE マイク

N NOVEMBER ノベンバー

O OSCAR オスカー

P PAPA パパ

Q QUEBEC ケベック

R ROMEO ロメオ

S SIERRA シエラ

T TANGO タンゴ

U UNIFORM ユニフォーム

V VICTOR ビクター

W WHISKEY ウィスキー

X X-RAY エクスレイ

Y YANKEE ヤンキー

Z ZULU ズール

上の通話表を利用して私の名前 YOHEI を伝えるとしたら、

ヤンキー、オスカー、ホテル、エコー、インディア

となります。

これと同じものの日本語版もありまして、

朝日のあ

名古屋のな

などと言って伝えるものがあります。

こちらは数が多いので割愛させていただきます。

本来のテーマに戻りますが、このような世界に面識のない方にとっては、

ゼロに斜線がついているのを見て

「この文字なんですか?」

と言う人も少なくないと思います。昔のPCでは当たり前のように使われていましたが

最近のPCでは和文フォント・英文フォントを問わず斜線つきゼロは少数派です。

しかし皆さんが持っている携帯電話で堂々と使われている斜線つきのゼロ。

なぜこんなにもあっさり受け入れられているんだろう?と不思議に思いました。

コンビニでレジにおにぎりやジュースを持っていったときに、

店員さんがこちらをちらっと見る瞬間があります。

あれは接客としてやっているという面もありますが、

「20代男性」ですとか「子供」などというように

客層を登録するために年齢・性別を確認するための

チラ見である可能性が高いです。少なくとも私のバイト時代はそうでした。

そのようにして集めた情報は、メーカに還元されて

次の商品開発に活用されたりします。

私は最近までこれで十分だろうと思っていました。

それが間違いであるということを知りました。

年齢をもっと細かくするという話ではありません。

最近電子マネーやクレジットカードで個人の情報と結びつけて

支払をさせることができます。しかし1歳刻みでデータを取っても

劇的に効果が出ることではないと思います。

26歳におにぎりがバカ売れで27歳はサンドイッチということはないでしょう。

このエントリのタイトルは「見えていない商機を見える化する」です。

その鍵を握るのは最近ひっぱりだこのICタグでした。

ICタグを商品に埋め込み、アンテナを50センチ間隔などで

天井や床に用意しておくことで、お客さん達の

「迷い」

をデータ化できるということです。

コンビニで例を挙げます。

多くのコンビニではお茶とお弁当のコーナーは離れています。

お客さんが先にお茶を選びに行ったとします。

アニメキャラクターのボトルキャップがおまけについていたことから

新製品のお茶を選びました。そしてお弁当の売り場に行きます。

スタミナたっぷりのお弁当がおいしそうなので手に取りました、が、

新製品のお茶と相性が悪そうだったのでやめました。

最終的にお寿司を選びました。

または反対に、ヘルシーそうなお弁当を選びましたが

ジュース売り場に行ったらどうしても砂糖たっぷりの炭酸飲料が飲みたくなりました。

それならお弁当で我慢するのもあほらしいのでヘルシーな弁当を戻して

ガツンとヘビーなお弁当を食べました。

このような事例をICタグでキャッチすれば、

「迷った挙句やめた商品の組み合わせ」というデータを得る事ができます。

(そのようなデータ収集をやってもいいかどうかは別として)

1つ目の例では、

POSで集計すると「新製品のお茶はお寿司との組み合わせで売れる」ことがわかります。

ICタグを使うとは「新製品のお茶はスタミナ弁当との相性が悪い」ということがわかります。

2つ目の例では

POSで集計すると「炭酸飲料はスタミナ弁当との組み合わせで売れる」ことがわかります。

ICタグを使うとは「炭酸飲料はヘルシー弁当との相性が悪い」ということがわかります。

従来のPOSデータからでもよく売れる組み合わせになるように

お弁当とジュースのおき方を工夫することはできます。

しかし本格的にプッシュしたいお弁当がある場合に、

敢えてそれと相性の悪い飲料を除外するというデータは得られにくいです。

あるお茶を取ると、あるお弁当を売り場に戻すような関係を表すデータは、

これまで人力で観察するしか集める事ができなかったデータです。

これが絶大な威力を発揮するのは服飾業界だと言われています。

試着室に良く持ち込まれる組み合わせなのに、売れない。

そのような組み合わせがあるとお客さんの回転や

店員の配置の効率化に悪影響が出ます。

その服同士を離してディスプレイすることで、その組み合わせを試すお客さんが減ります。

効率も良くなりますし、「このお店の服はいまいち合わないなー」と言うことを思われずに済みます。

売れていない商品は「売れていない」と一律にカテゴライズすることなく、

「試着室には持ち込まれるが売れていない」

「手には取られるが試着はされない」

「手にも取られない」

などの分類が可能になります。

売れている商品も「ヒット商品」とカテゴライズすることなく、

「試着した上で売れている」

「レジ近くに置いたら試着もせずに『ついで買い』される」

「来店して間もなく単品で指名買いされる」

などの分類が可能になります。

カゴにもICタグを入れると店内の動線や滞在時間を把握することができます。

コンビニの店内配置は外から見える位置に書籍があり、

突き当たりにジュースがあり、レジ近くに弁当がある等のセッティングを多く見かけますが、

ICタグの普及によりその配置もガラリと変わるかもしれません。

| « 2007年6月23日 | 2007年6月26日の投稿 |

2007年6月28日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命