地方の価値を資本市場へ インパクト可視化がもたらす農村と企業の新関係

日本の農山漁村は、高齢化や人口減少に伴う農業従事者の減少などの課題に直面しています。食料安全保障の確保や環境保全に向けては、地域コミュニティの維持と持続可能な農業の推進が重要です。しかしながら、山間地域で総戸数が9戸以下となる集落が増加し、集落活動の低下が進むなど、現場では厳しい実態が浮き彫りになっています。

こうした状況を打開しようと、農林水産省は農山漁村が有する多面的な価値に着目し、そこから得られる社会的・環境的な効果(インパクト)を可視化するための新たなガイダンスを策定しました。

農山漁村と企業の協働を促し、地域社会の課題解決と企業のマテリアリティを結び付ける狙いがあります。今回は2025年3月28日に農林水産省が発表した「農山漁村」インパクト可視化ガイダンスの資料をもとに、その背景や概要、今後の展望などについて、取り上げたいと思います。

農山漁村の現状と課題

日本国内では急速な高齢化によって農業従事者が大幅に減少し、農地の保全や災害対策を支えてきた地域コミュニティの維持が深刻な課題となっています。山間地域では総戸数が9戸以下の農業集落が2000年比で2.3倍に増え、こうした小規模集落では農地維持や共同作業が難しくなる傾向があります。農山漁村が果たす機能は、食料供給だけでなく災害リスクの抑制や環境保護など多岐にわたります。

人口流出が進むと、こうした機能自体の維持が難しくなり、結果として企業や都市住民にも大きな影響が及ぶ可能性があります。今後の食料安全保障や地域活性化を考えるうえでも、これら農山漁村が抱える問題は早急に対応が必要となっています。

農林水産省では関係府省庁とも連携しながら、現場に職員を派遣して「デジ活」中山間地域への支援を行うなど、多角的に対策を進めています。

「農山漁村」インパクト可視化ガイダンスの概要

こうした課題に対応するため、農林水産省は農山漁村の有する多面的価値を「インパクト」として整理するガイダンスを策定しました。インパクトとは、事業や活動の結果として社会的・環境的に生じる変化を指します。このガイダンスの目的は、企業が重視するESGやSDGsなどの視点と農山漁村の価値とを結び付け、企業のマテリアリティ(重要課題)に位置付けやすくすることです。

近年、企業によるインパクトファイナンスが急速に拡大していますが、その背景には社会や環境への貢献を経営戦略に組み込みたいという需要があります。そこで、農山漁村が持つ食料供給基盤や自然環境、地域コミュニティといった多面的機能を分かりやすく「見える化」し、具体的な事業活動へとつなげる狙いがあります。

ガイダンスでは、ロジックモデルを使ってアクティビティから得られるインパクトを示す方法や、企業版ふるさと納税などを活用した資金拠出の仕組みも提示しています。

企業と農山漁村との事業活動の事例

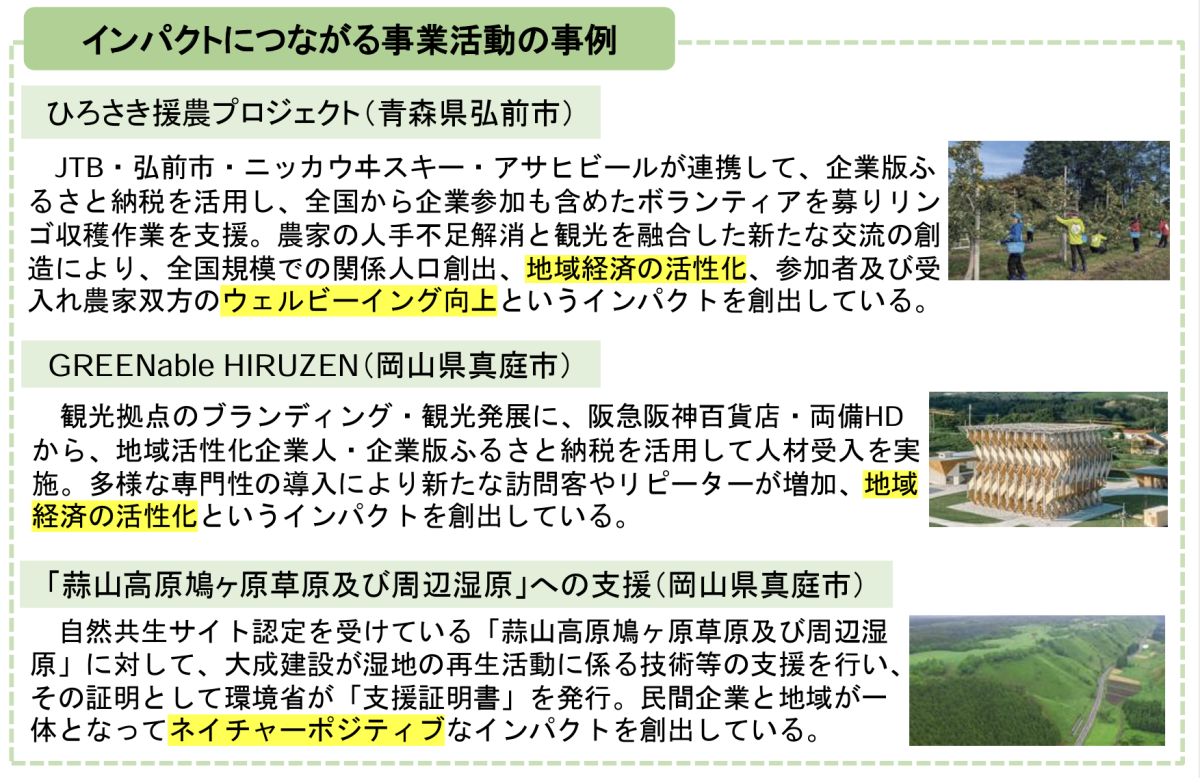

このガイダンスでは、企業が農山漁村の活動に関わるための事例が多く紹介されています。

たとえば青森県弘前市の「ひろさき援農プロジェクト」では、JTBやニッカウヰスキーなどが企業版ふるさと納税を活用し、リンゴの収穫ボランティアを呼び込む取り組みが行われました。これにより農家の人手不足解消だけでなく、観光や交流を通じた全国的な関係人口の創出や地域経済の活性化といったインパクトを生み出しています。

また、岡山県真庭市の「GREENable HIRUZEN」では企業の人材受け入れを行い、ブランド力の高い観光拠点を作り上げ、リピーターの増加につなげました。さらに、大成建設が関与した「蒜山高原鳩ヶ原草原および周辺湿原」では、ネイチャーポジティブを意識した湿地再生に取り組み、環境省の支援証明書も得られています。

こうした事例は、企業と地域が協働することで多様な課題解決が期待できることを示しています。

今後の展望

今後は、農林水産省が策定したガイダンスに基づき、企業や金融機関、自治体などが農山漁村のプロジェクトに参加しやすくなる仕組みづくりが求められています。

たとえば、企業にとってはインパクトを測定し、投資家や消費者に情報開示することで、環境・社会へ積極的に貢献する姿勢をアピールできるチャンスにもつながります。

また、農山漁村が保有する自然や文化資源を観光や地域ブランドの観点から再評価し、そこへ外部からの投資や人材派遣を誘導することも期待されます。

以下のように、都市部から農山漁村への人材・資金の流れの創出をいかにしていくかが、重要となります。

環境省など他の府省庁との連携や、地域レベルでロジックモデルを用いた評価・測定がさらに普及すれば、支援制度や表彰制度が後押しし、多様な利害関係者が農山漁村でのインパクト創出に参画しやすい環境が整っていくことが期待されるところです。

![]()