ディープテックに対応した産学連携

AI、量子技術、半導体、バイオテクノロジーなどの最先端技術分野では、従来の企業単独の研究開発ではなく、大学や国立研究機関などとの連携も不可欠となっています

経済産業省は2025年2月20日、「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 イノベーション小委員会」を開催し、ディープテックの発展を加速させるための産学官連携の強化について議論・検討を行っています。

今回は、ディープテックの発展に向けた産学官連携の必要性と、その課題、今後の展望について取り上げていきたいと思います。

ディープテックが求める新たな産学官連携の形

ディープテックは、従来のITスタートアップとは異なり、研究開発に長期間を要し、最先端の科学的知見を活用することが求められる分野です。そのため、個別の企業が単独で技術開発を進めることは困難であり、大学や国研との緊密な連携が不可欠となります。

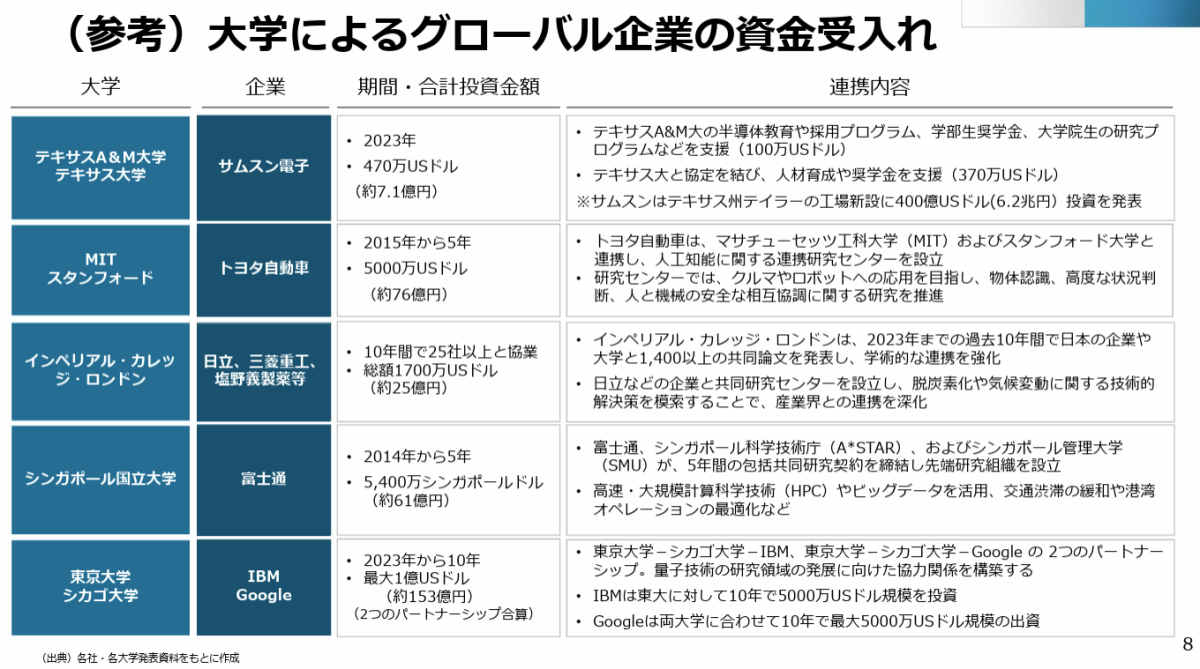

経済産業省が示した方向性のひとつとして、大学や国研の研究力を公共財として活用することが挙げられます。企業が大学へ投資することで、最先端の研究設備や人材を確保し、学術機関の競争力を高めることにもつながるケースもあるでしょう。

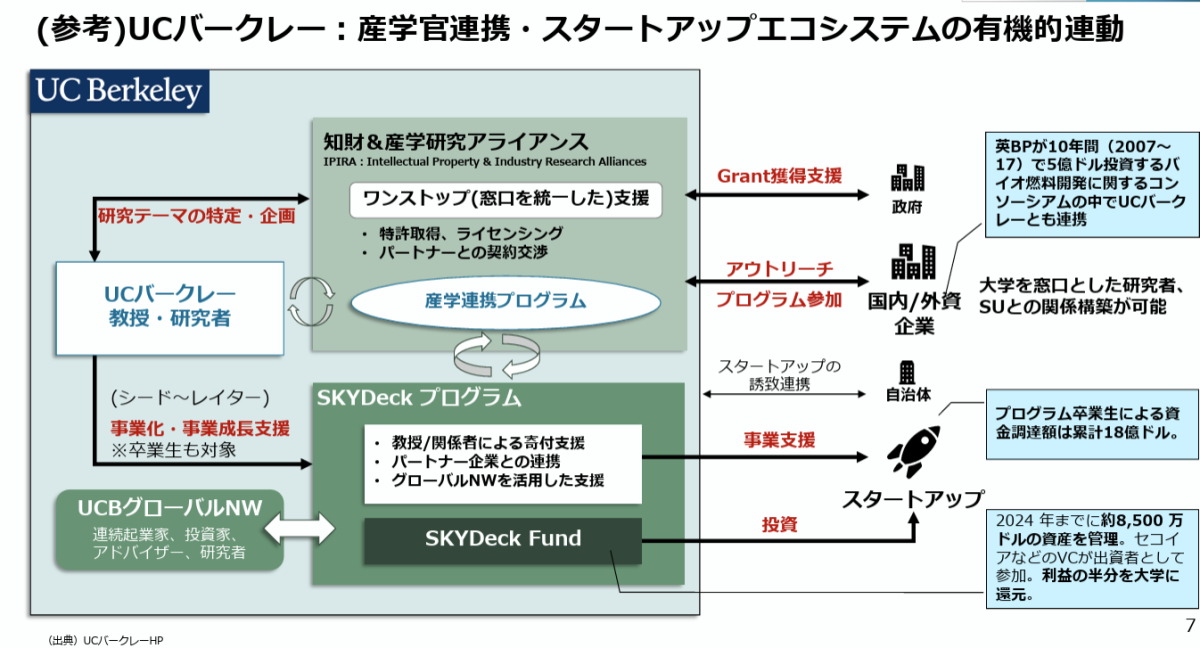

ディープテック領域では、スタートアップの成長支援も重要な課題です。ディープテック関連の研究成果を基にスタートアップを創出し、企業やベンチャーキャピタル(VC)、大学が連携することで、研究成果を市場に結びつけるエコシステムを形成することが求められます。VCの資金支援が不足している日本では、大学発スタートアップの支援策を強化することが不可欠となっています。

地方の成長を促進するためには、自治体や地元産業と協力し、地域ごとに特化した研究や産業の集積を形成することが必要です。例えば、北海道や東北地方では、再生可能エネルギー技術の研究、関西圏ではバイオテクノロジーの発展を目指すなど、地域の特性に合わせたイノベーション推進策を講じることが効果的となります。

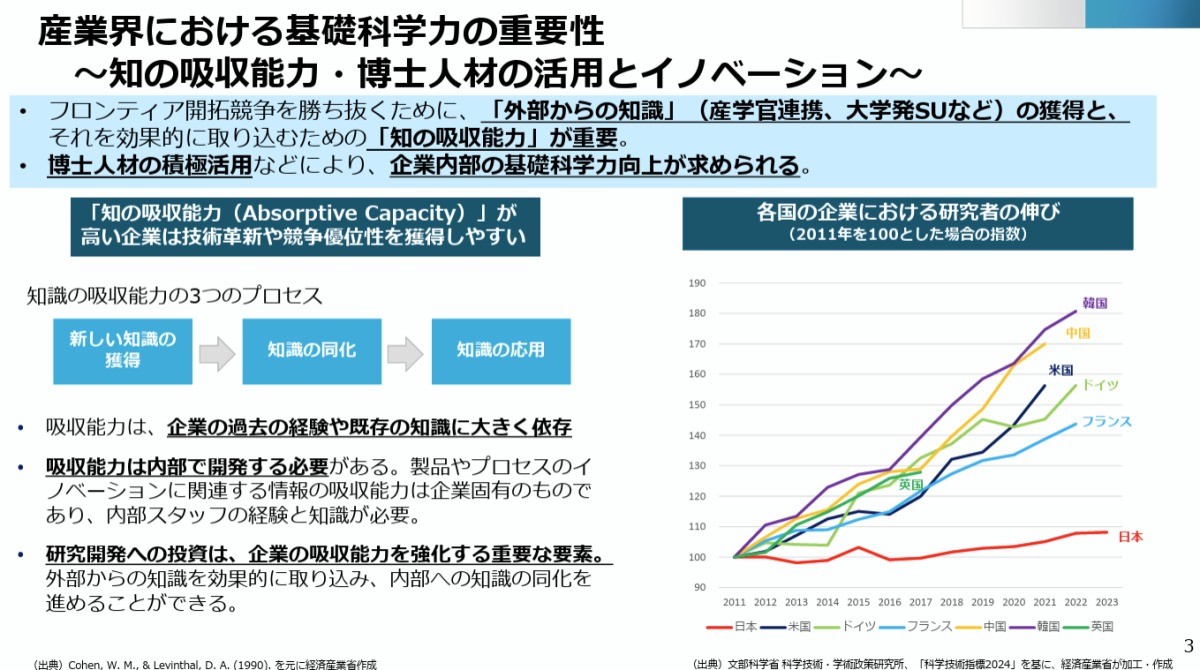

知の吸収能力と博士人材の活用を

日本の企業がディープテックの分野で国際競争力を高めるためには、「知の吸収能力(Absorptive Capacity)」の向上が不可欠です。これは、外部の知識を企業内部に取り込み、それを活用して技術革新を実現する力を指します。日本企業にはこの知の吸収能力が十分に備わっているとは言い難く、いくつかの重要な課題が浮かび上がっています。

日本では博士号を取得した人材の活用が十分に進んでいないという問題があります。多くの博士人材がアカデミアにとどまり、産業界に進出するケースが少ないため、企業側で最先端の科学技術を活用する機会が限られています。これは、企業が博士人材の採用に積極的でないことや、博士人材が企業でのキャリアパスを明確に描きにくいことが要因となっています。

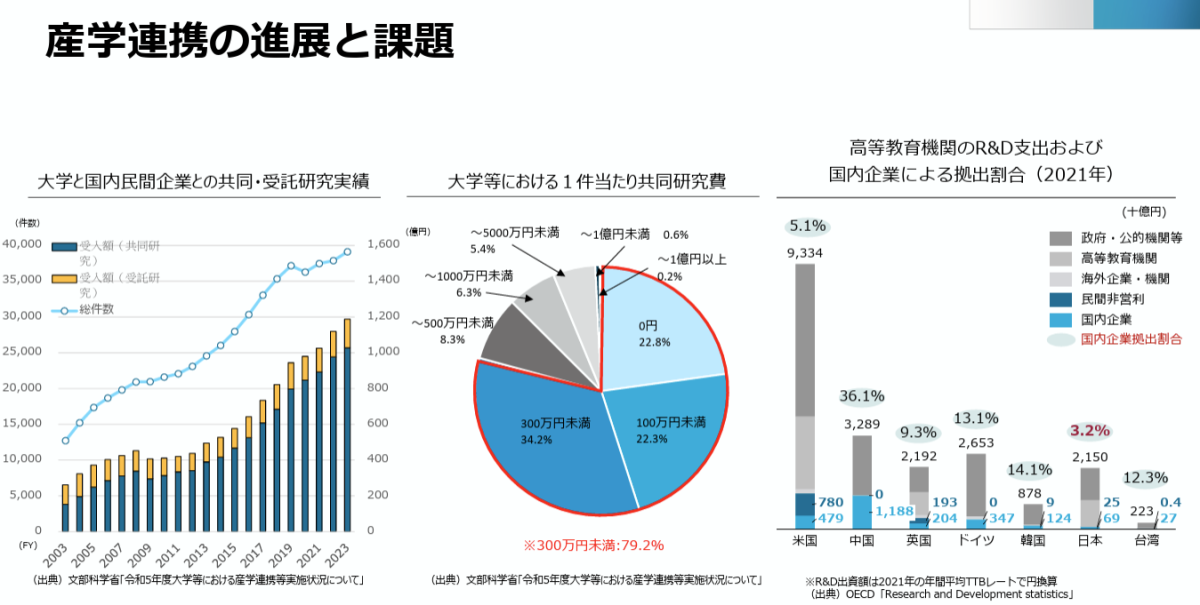

また、日本の産業界は、大学や国研への研究投資が十分ではないという課題を抱えています。欧米の企業と比較すると、日本企業の研究開発費のうち大学・国研との共同研究に充てられる割合は低く、その結果、大学側の研究資金も限られる状況にあります。例えば、米国のスタンフォード大学やMITでは、産業界からの多額の資金援助を受けて研究開発を進めていますが、日本の大学ではそのような資金調達の仕組みが確立されていません。

さらに、日本ではディープテックスタートアップを支援する仕組みが不十分です。米国には、スタンフォード大学が運営する「SkyDeck」や、MITが設立した「The Engine Fund」など、大学発のスタートアップを支援する強固なエコシステムがあります。これらのプログラムでは、企業や投資家と連携し、スタートアップの成長を促進する体制が整っています。日本でも同様の仕組みを構築し、スタートアップの創出と育成を強化する必要があります。

産学官連携の具体的な取り組み

経済産業省の報告では、日本の産学官連携を強化するために以下の施策が検討されています。

まず、企業と大学の対話を促進することが重要です。産業界と大学の間で相互理解を深め、企業が求める研究テーマを大学側が柔軟に対応できる仕組みを構築することが求められます。例えば、米国の大学では、企業と共同でカリキュラムを開発し、研究テーマの設定から人材育成までを連携して行う例が増えています。

次に、ディープテックに対応した連携基盤の強化が挙げられます。これは、先端科学を活用したスタートアップ支援のために、インキュベーション施設や投資ファンドを拡充する取り組みです。特に、研究成果を実用化するための資金や支援体制を整備することが求められます。

また、グローバル連携を強化し、海外の大学や研究機関との共同研究を促進することも重要です。例えば、東京大学とシカゴ大学、Googleが共同で行う量子技術研究や、MITとトヨタが連携して進めるAIの共同研究など、国際的な産学連携の成功事例を参考に、日本の大学・企業が海外との協力関係を深めることが必要です。

さらに、地域イノベーションエコシステムの形成も課題のひとつです。地域の大学や国研を活用し、地方の企業と連携して新たな技術開発を行うことで、地域の競争力を高めることができます。ドイツのフラウンホーファー研究所のように、地域の企業と大学が密接に連携するモデルを日本でも導入するといった選択肢もあるでしょう。

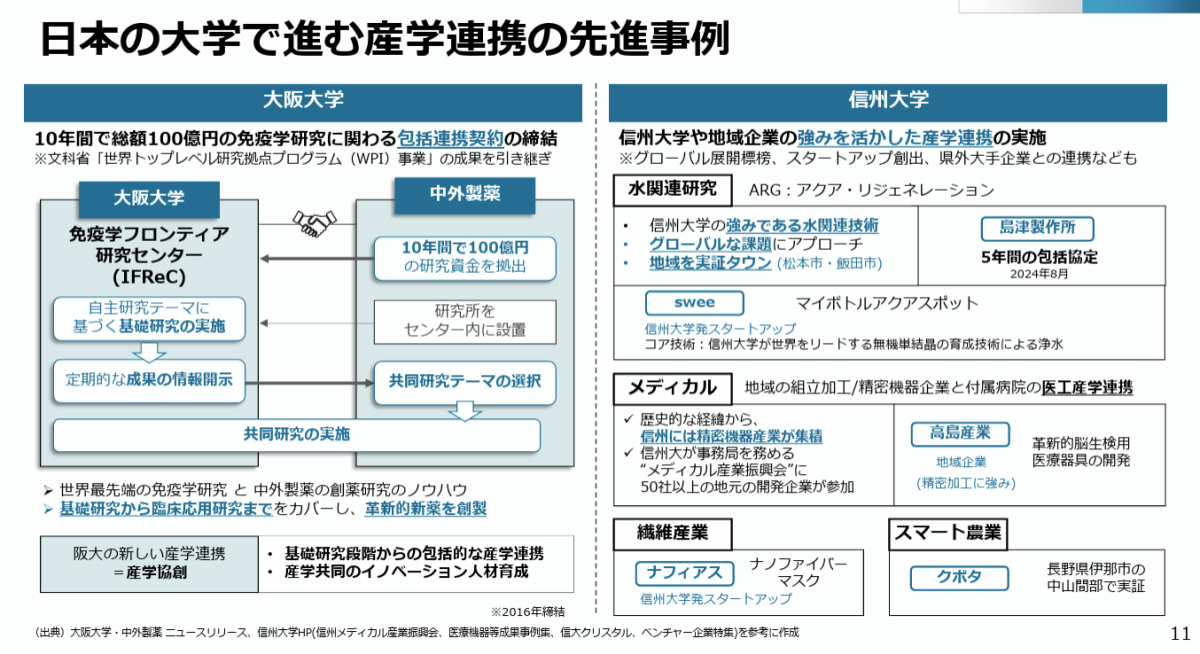

日本の大学でも産学連携に事例も出ています。大阪大学は中外製薬と包括連携契約を締結し、創薬研究に関する産学での協創を進めています。

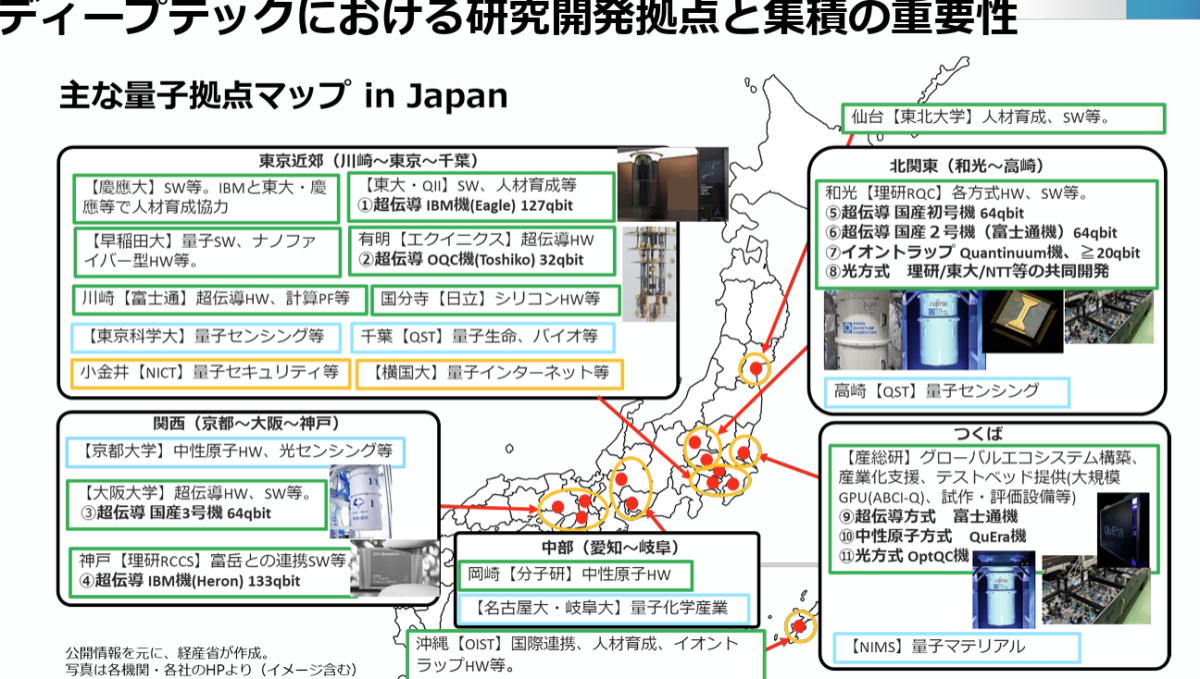

ディープテックにおける研究開発拠点と集積も重要です。日本における量子拠点では、東京近郊、北関東、つくば、関西などで、量子に関する研究開発や産学連携が進められています。

今後の展望

日本がディープテックの分野で競争力を強化するためには、以下の3つのポイントが鍵となります。

- 博士人材の積極活用と知の吸収能力の向上博士号取得者の民間企業への就職を促進し、企業内部での基礎研究を強化する。

- 大学発ディープテックスタートアップの成長支援産業界・大学・政府が連携し、スタートアップが成長しやすい環境を整備する。

- グローバルな連携を強化し、国際競争力を高める日本の技術が世界市場で競争できるよう、海外の大学・企業と積極的に連携する。

ディープテックスタートアップを大学から生み出す環境作りでは、人材や事業のタネ、資金調達の観点での米国の事例も参照しつつ、日本ならではの環境作りを進めていく必要もあるでしょう。

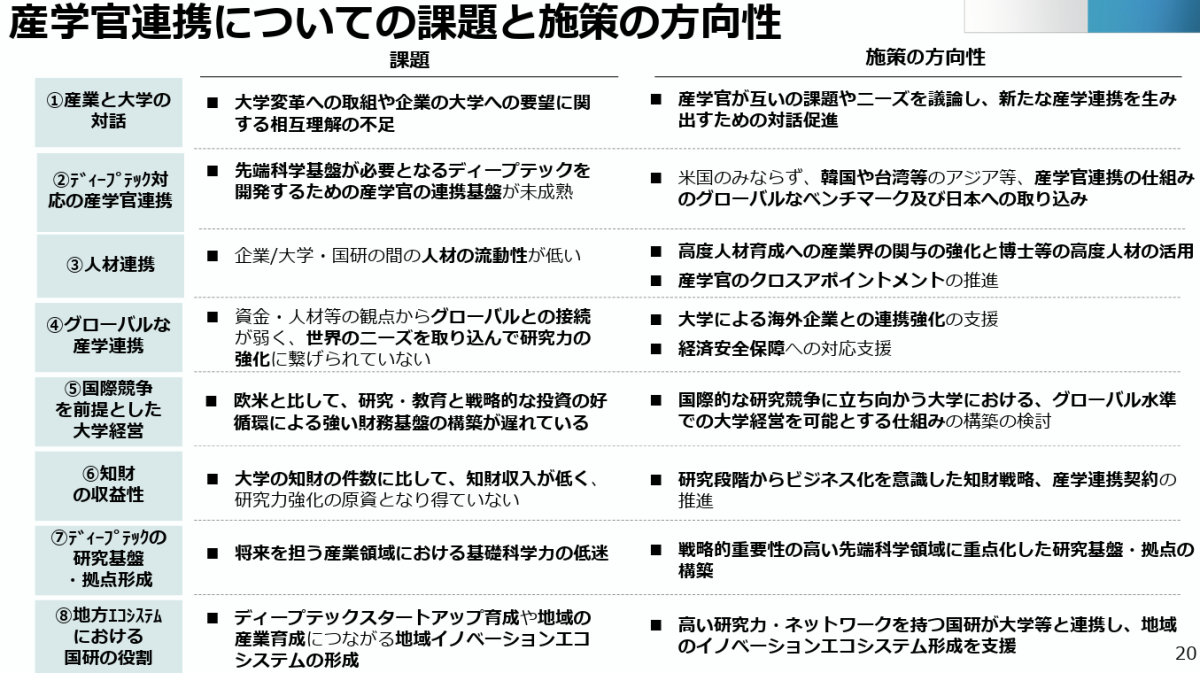

産学官の連携が進むことで、日本発のディープテックが世界市場での競争力を高めることが期待されます。本研究会では、以下のように、産学官連携についての課題と施策の方向性を示しています。

それぞれが重要なテーマではありますが、ディープテックスタートアップ育成や地域の産業育成につながる地域イノベーションエコシステムの形成などは、重要なカギとなっていくでしょう。

![]()