宇宙産業再興へ、日本が取り戻すべき産業基盤とは──5つの戦略視点

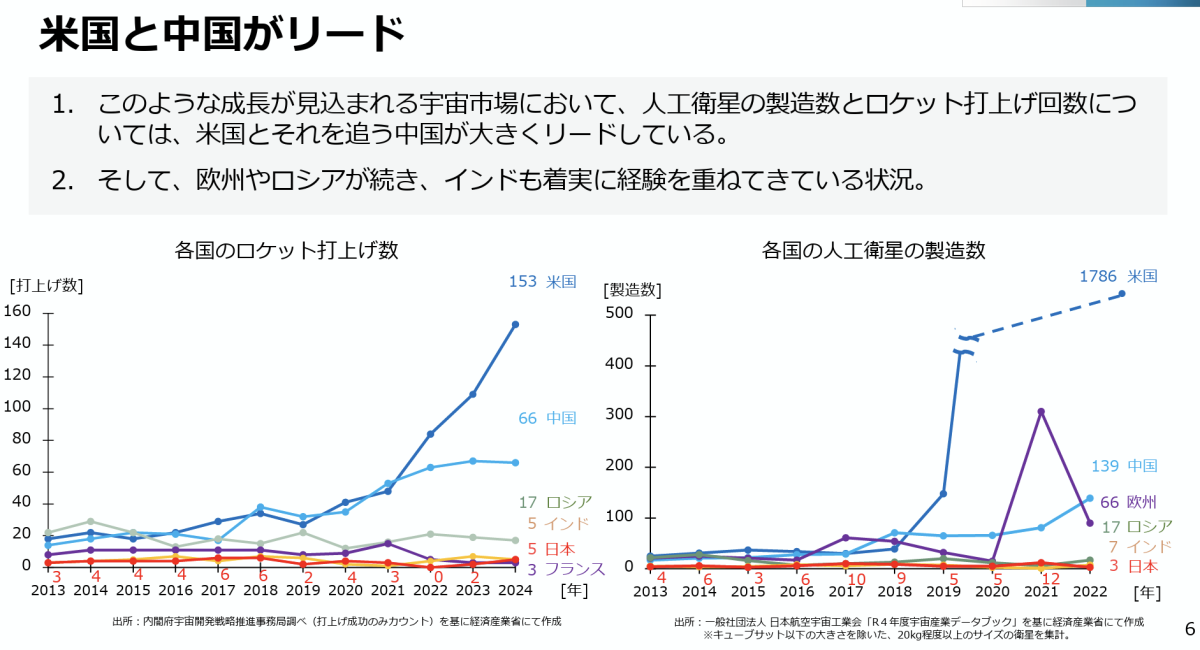

世界の宇宙産業は、年率9%ほどの高い成長が見込まれ、通信や観測、測位など多種多様なサービスを支える重要な基盤へと変貌を遂げています。こうした動きの中で、日本はロケットの打ち上げ回数や衛星量産体制などの面で伸び悩んでおり、経済面と安全保障の両方において危機感を募らせています。

世界各国が国を挙げて設備投資や制度設計を加速させる一方で、このまま外需を取りこぼせば産業全体の活力を失うリスクが大きいといえます。宇宙産業の飛躍は、国際的な競争力を高めるだけでなく、防衛や社会インフラなど多方面への恩恵をもたらす可能性を秘めています。

経済産業省は2025年3月13日、「第4回 産業構造審議会 製造産業分科会 宇宙産業小委員会」を開催しました。今回はこの中から「宇宙産業基盤を強化する5つの視点」について、取り上げたいと思います。

国際競争の中で停滞する日本の現状

世界の宇宙産業は、米国や中国を中心に急拡大しているといわれます。米国の民間企業は、ロケット打ち上げの回数を急激に増やし、衛星の大量生産も視野に入れています。さらに、アラブ諸国や欧州、インドなどがロケットの射場や衛星製造技術をめぐって積極的に投資を実施し、国際市場での存在感を増しつつあります。

一方で日本は、年間の打ち上げ回数が一桁台にとどまる状況が長く続いています。商業衛星の打ち上げは海外に依存するケースが多く、コストも高止まりがちです。また、官需に偏った構造から抜け出せず、宇宙産業の主戦場がグローバルにシフトする中で成長機会を逃している懸念があります。

日本の宇宙産業が抱える課題とボトルネック

日本の宇宙産業が抱える課題とボトルネックについては、以下の3点を挙げています。

衛星や部品の量産体制の脆弱性

宇宙用半導体や太陽電池セルなど、国際的に需要が急増している部品の多くを海外に頼っているのが現状。国内サプライチェーンが整備されていないために、必要なときに部品が十分確保できない可能性。さらに、一品もの開発が中心になっている体質が残り、高コストから抜け出しにくい構造に。

政府衛星への集中と外需獲得の遅れ

日本では情報収集衛星や準天頂衛星など一定数の政府衛星開発が見込まれてはいるが、それらの開発に人的リソースが集中。その結果、外需を取りに行くための商業衛星や技術投資の優先度が下がり、国際市場への参入が後手に回る恐れ。

ロケット事業化のハードル

民間ロケットの打ち上げビジネスはリスクが高く、初期の打ち上げで複数回の失敗を経験することも。失敗リスクを見越して保険料が跳ね上がることもあり、投資資金を確保しづらいという構造に。そのため、米国で一般的になりつつあるロケットの高頻度打ち上げによるコストダウンが、日本では実現しにくいのが実態。

宇宙産業基盤を強化する5つの論点

宇宙産業基盤を強化する5つの論点を整理してみたいと思います。

1.自律的なサプライチェーンの構築

海外の特定企業に依存している部品や素材を国内で安定供給できるよう、設備投資の促進や技術開発支援が重要。宇宙用半導体やエンジン、推進器など、高頻度打ち上げや衛星量産を支える必須部品の製造体制強化が急務。あわせて、信頼できるパートナー国との連携にも取り組み、過度な一国依存を避ける戦略が重要に。

2.衛星DXをはじめとする開発基盤の整備

衛星の設計・製造プロセスにおいて、モジュール化や標準化、デジタル技術(DX)の導入を推進することで、生産期間の短縮やコストダウンを期待。具体的には、シミュレーションを活用したバーチャル試験や、小型衛星向けに最適化された評価基準の策定など。こうした取り組みが外需獲得や新規参入のハードルを下げるうえで不可欠。

3.民間ロケットの事業化支援

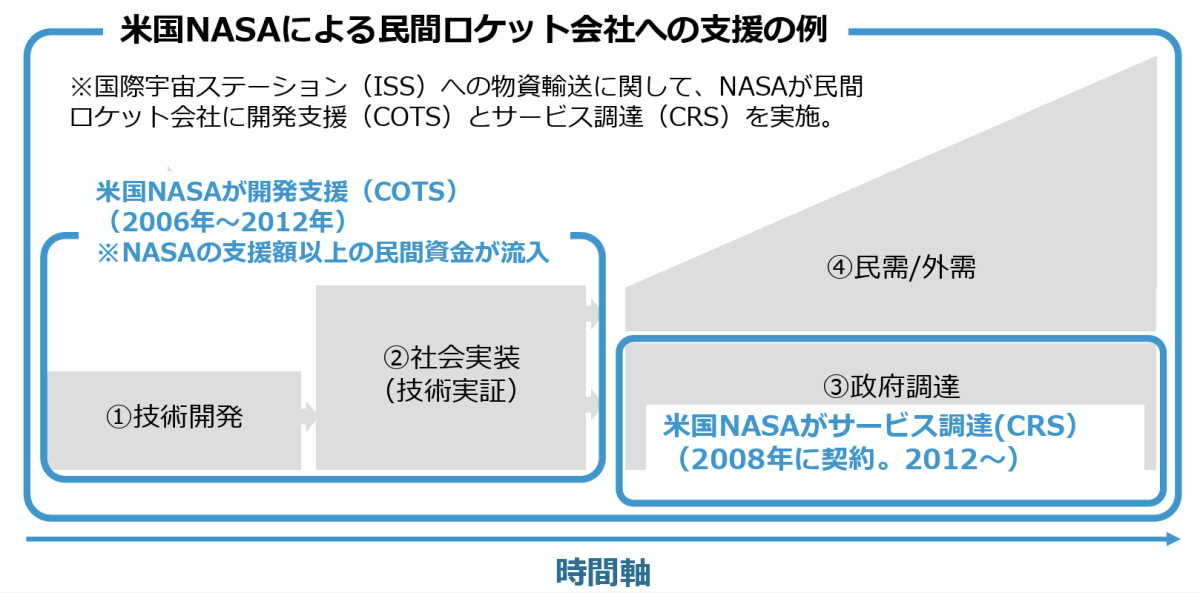

米国や欧州の事例を参考に、官需を部分的に早期にコミットするなどして民間ロケットへ資金を呼び込む仕組みを整えることが必要。官民協働で打ち上げ需要を創出しながら、失敗リスクを段階的に低減していけば、高頻度打ち上げの実績を積み重ねに。その結果、より低コストでのロケット運用が可能になり、商業衛星市場への参入も加速する可能性。

米国NASAでは民間ロケット会社へ積極的に支援を行っています。

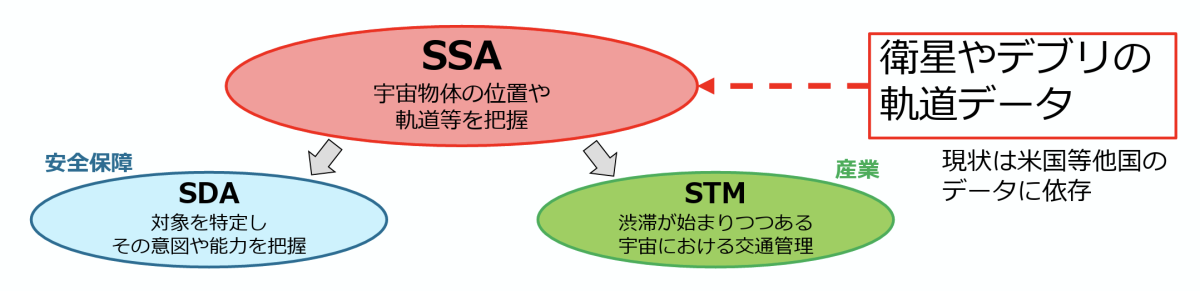

4.SSA(宇宙状況把握)とSTM(宇宙交通管理)、SDA(宇宙領域把握)

デブリ回避や運用安全性確保の観点から、米国などのデータに依存しがちな現状を脱却し、自国での観測能力も強化していくことが重要。これにより、万一の衝突リスクを可視化するとともに、宇宙交通管理の国際的議論にも主体的に関与できるように。さらに、宇宙ごみを除去する技術やルール作りを先導することが、新たなビジネス機会創出にもつながる可能性。

5.衛星間光通信を軸としたデータ流通基盤

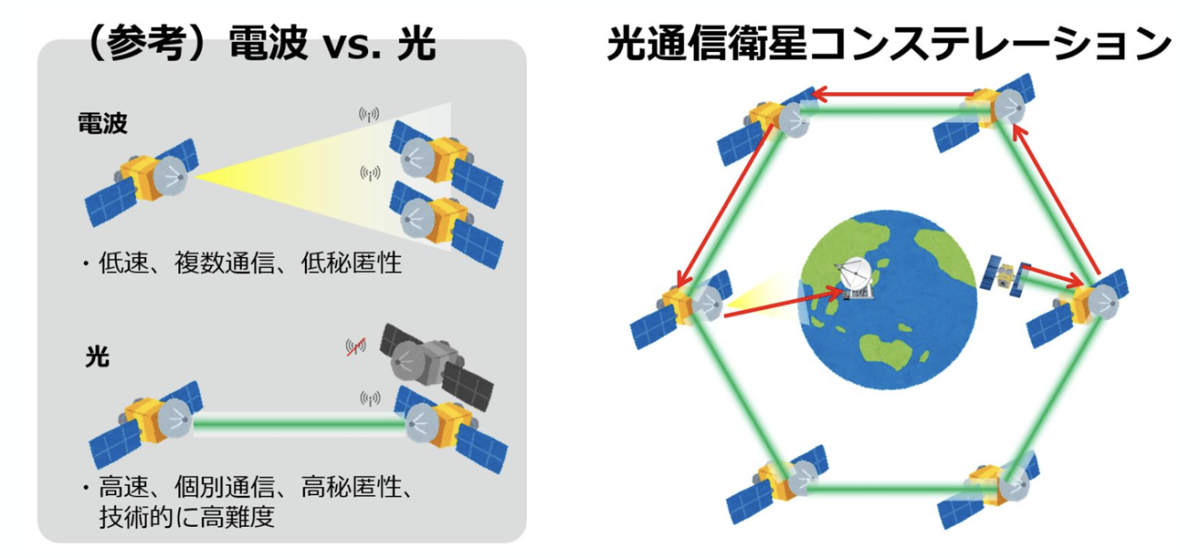

レーザーを用いた衛星間光通信は、高速・大容量かつ秘匿性の高い通信を可能に。安全保障のみならず、商業利用の高度化にも寄与する次世代インフラとして注目。ただし、構築には莫大な資金と継続的な技術開発が必要。国際連携も視野に入れながら、日本の通信・宇宙企業がリードしていく取り組みが鍵を握に。

宇宙における産業基盤として、安全保障の観点からも期待されているのが光通信衛星コンステレーション。コンステレーションを形成することで、安全保障用途や産業用途の両方において、今後の宇宙における通信基盤となることが期待。

今後の展望

今後は、衛星やロケットの量産化によりコスト面の優位性を確保し、世界の需要を取り込む動きを本格化させる必要があります。また、自国で製造した衛星を自国のロケットで打ち上げられるようになれば、輸送費やスケジュール調整の負担が大幅に軽減し、国内企業の競争力が高まることが期待されます。

宇宙状況把握(SSA)や衛星間光通信など、先端技術領域でも企業間連携や国際協調を組み合わせながら、研究開発を続けることが重要となります。デブリ除去や軌道上サービスへのルールづくりでも日本がリーダーシップを発揮すれば、市場拡大と規制強化の両立しつつ、事業を推進することも期待されます。

日本が宇宙産業のグローバルプレイヤーとして一段と存在感を示すことが期待されるとことろです。

![]()