産業データ連携とエコシステム

世界規模で無形資産が生む価値が拡大する中、データの活用が企業の競争力を左右する時代となっています。

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は2025年2月28日、ホワイトペーパー「ウラノス・エコシステム・データスペーシズ」を公開しました。データ主権や相互運用性を重視する設計によって、企業連携の可能性を広げる狙いがあります。

今回は、「ウラノス・エコシステム・データスペーシズ」の取り組みのポイントやビジネスインパクトなどについて、取り上げたいと思います。

産業データ連携への期待と課題

企業におけるデータの利活用の重要性が高まっています。これまでは自社内で蓄積されたデータを自前の分析ツールで活用するだけでも十分に競争優位に立つことができましたが、AIやクラウド環境が高度化し、データの種類や量が一気に増えたことで、それだけでは限界が見え始めています。

他社や他業界のデータを取り込むことで、新しい付加価値を作り出す動きも進み始めています。たとえば自動車関連企業が、気象データや地理情報を組み合わせてドライバー向けの高度なサービスを提供したり、小売企業が物流・決済企業と連携してスムーズな購買体験を生む事例も出ています。

こうした連携は企業や業界の垣根を超えたイノベーションをもたらし、データを軸にした新たな事業機会の創出が期待されています。

一方で、実際に企業同士がデータをやり取りしようとすると、セキュリティポリシーやデータ形式の違い、運用ルールに関する合意の難しさなど、多くの壁が存在します。さらに、どの範囲まで他社に情報を開示するか、情報漏えいや不正アクセスからどのように守るかといったリスク管理も必要となります。

こうした背景から生まれたのが、「データ主権」と「相互運用性」を軸にしたウラノス・エコシステム・データスペーシズという枠組みです。

「ウラノス・エコシステム・データスペーシズ」とは

ウラノス・エコシステム・データスペーシズは、データを主体的に管理しながら企業間連携を円滑に進める枠組みです。経済産業省とIPAのホワイトペーパーによると、次のポイントが示されています。

まず「データ主権の尊重」です。データを保有する企業が、どのような条件で相手に情報を開示し、どの範囲で活用を許可するかを自律的に決められる仕組みを重視しています。これによって、プラットフォーマーによる一極集中型の管理から離れ、各企業が自社のデータ活用方針を主体的にコントロールしやすくなります。

次に「相互運用性の確保」です。企業によって導入しているシステムやデータベースは多様ですが、共通のプロトコルやガバナンスフレームワークを導入することで、安全かつ円滑にデータをやり取りできるようにしようとしています。データ形式が異なっても柔軟に交換できるようにするほか、認証・認可の技術も統合し、利用権限を厳格に管理するのが特徴です。

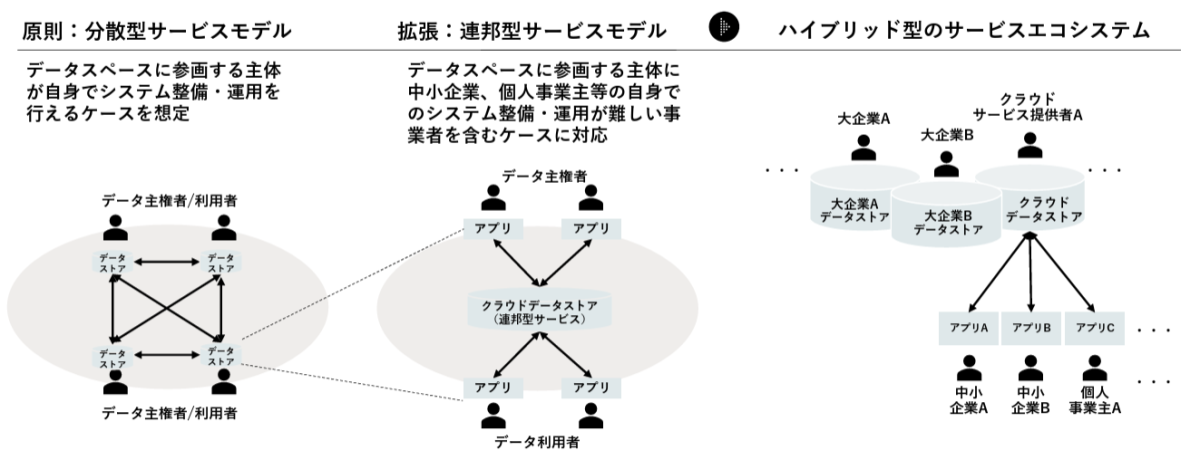

また、「分散と連邦のハイブリッドアーキテクチャ」を採用することで、さまざまな企業が連携しやすい形を整備しています。大企業だけでなく、中小企業や個人事業主も既存のシステムを大幅に改修することなく、共通のサービスを利用する形でも参加できるようにしています。

「セキュリティと信頼性」も必要となります。接続する企業の素性を確認し、データの真正性や改ざん防止を担保するために、ガバナンスフレームワークとセキュアなプロトコルを統合した設計を掲げています。こうした仕組みによって情報漏えいのリスクを下げ、企業が安心してデータを外部へ提供できる環境を目指しています。

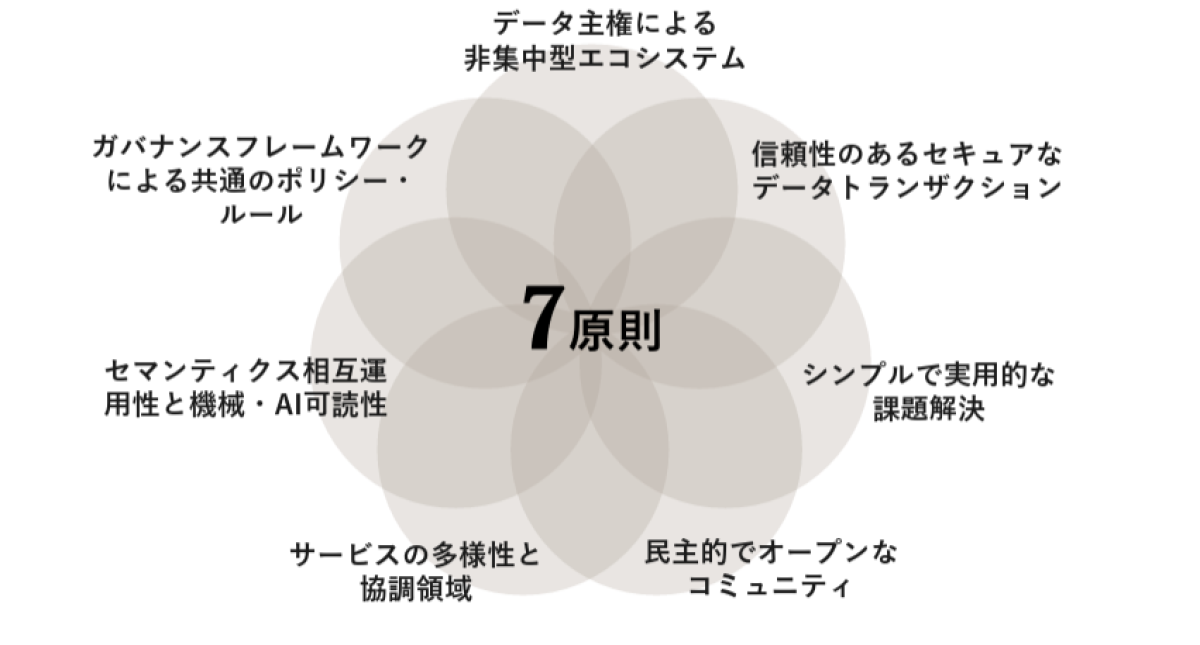

ウラノス・エコシステム・データスペーシズは、データ主権を担保しながらも、多様なサービスモデルやデータを許容するデータ連携及び利活用を実現するために以下の7つの原則を示しています。

また、ウラノス・エコシステム・データスペーシズはサービスの多様性を考慮した分散・連邦ハイブリッド型のサービスエコシステムを実現することを視野にいれています。

ウラノス・エコシステムによるビジネスインパクト

ウラノス・エコシステムの枠組みが実用段階に入れば、新たなビジネス機会が生まれる可能性が期待されます。これまではつながりの少なかった異業種間のデータ交換が進むことで、新しいサービスが創出される契機になります。たとえば自動車メーカーと通信事業者がリアルタイムの運行情報をやり取りし、保険や金融なども巻き込んだモビリティ連携を実現する動きなども想定されます。

業務効率の面でも大きな効果が期待されます。企業間のやり取りであってもデータ形式が統一されていれば、手作業での変換や重複入力が減り、全体のオペレーションコストを削減できます。また、既存のプラットフォームに依存しきらずに自社独自のデータ戦略を打ち出せるため、「自社にとって本当に意味があるデータをどう活かすか」という経営判断がしやすくなります。

重要なのが「競争と協調の両立」です。同業他社と協力しながらも、自社が強みを発揮できる差別化領域に集中できる環境が整うため、業界全体でのイノベーションが加速します。データ連携の基盤が当たり前のように存在すれば、協調領域のコストを互いに分担し、本来の競争領域に経営資源を振り向けることが容易になるのです。これにより、業界全体の底上げと、企業ごとの競争力強化が両立できる可能性が期待されます。

データ連携および利活用によるメリットと懸念

ウラノス・エコシステムによるデータ連携はメリットがある一方で、さまざまな懸念も想定されます。

メリットとなるのが、「透明性と信頼性の向上」です。ガバナンスフレームワークによって共有ルールが明示化されるため、取引先や業界内での不透明感が減り、連携意欲が高まりやすくなります。そして、「意思決定の迅速化」です。相手企業の認証・認可が迅速に実施できれば、ビジネス上の提案から本格導入までの時間を大幅に短縮できます。「コスト削減とリソース集中」も期待されます。重複開発や不必要なシステム改修を避け、協調領域を共有基盤に任せることで、各社が自社の得意分野にリソースを注力することができます。

一方でリスクも懸念されます。まずは「標準化のハードル」で、業界や企業ごとに異なる業務フローを一つの規格に落とし込むのは難しく、合意形成に時間やコストがかかる可能性があります。そして「投資とリターンのバランス」も重要です。新たな連携基盤を導入・運用するために生じる投資が、どのくらいの期間で回収できるかは不透明です。また「セキュリティリスクの進化」に備える必要もあります。システム連携が拡大すれば攻撃対象が広がり、新たなサイバー脅威が生まれるおそれがあります。このため、継続的なセキュリティ強化策を講じる体制づくりが不可欠でしょう。

今後の展望

今後は、行政や研究機関を含む幅広い主体との連携が進めば、一層多彩なデータの流通が実現し、公共領域やグローバルな課題解決にも役立つと期待されます。気候変動や災害対策においては、複数企業と自治体が協力して現場の情報をやり取りし、人命やインフラを守る取り組みへの活用も期待されます。また、AIと連携した高度な分析基盤が整備されれば、個社では見つけられなかったビジネスチャンスがつながる可能性もあります。

一方で、セキュリティとガバナンスをめぐる課題は引き続き議論が必要です。利害関係者が一体となってルールを更新し、運用を重ねることで信頼性を高めていく動きが重要です。こういった状況の中で、各企業がデータ連携に一歩踏み出せるかも重要なポイントとなるでしょう。

こうした積み重ねにより、実用性と柔軟性が備わった産業データ連携の新しいエコシステムが確立されることが期待されるところです。

![]()