日本のデータ活用と世界

デジタル化の進展により、データが社会や経済に与える影響力がますます高まっています。政府は2024年12月26日、「第1回データ利活用制度・システム検討会」を開催。本検討会では、データ利活用による社会課題の解決が重要な課題となる中、医療、金融、産業等の分野におけるデータ利活用に係る制度及びシステムの整備について包括的な検討を行っています。

今回は、本検討会の資料からデータ利活用の現状や課題、EUと日本における法制度の違いなどを取り上げていきたいと思います。

データ利活用の現状

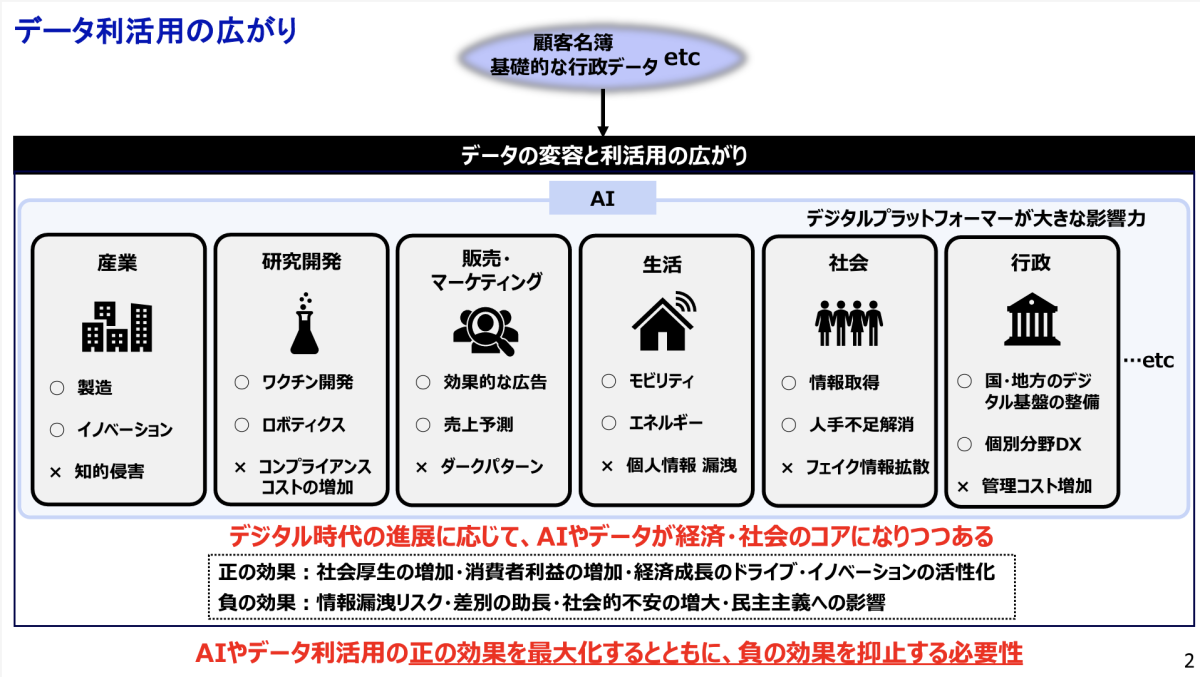

データは今や経済や社会の重要な要素として、産業、研究開発、生活、行政などさまざまな分野でその可能性が広がっています。たとえば、医療分野では診断や治療の迅速化、教育分野では個別最適化学習の推進、金融分野では家計管理や資産運用の効率化が挙げられます。しかし、これらの進展の一方で、個人情報漏洩やサイバーセキュリティリスクなど、利活用に伴う課題もあります。

日本国内では、データの利活用を推進するための法制度の整備が遅れているとの指摘があります。各分野における具体的な取り組みや課題解決が急務とされています。

テクノロジーの進展による、データ利活用の前提となる環境の変化

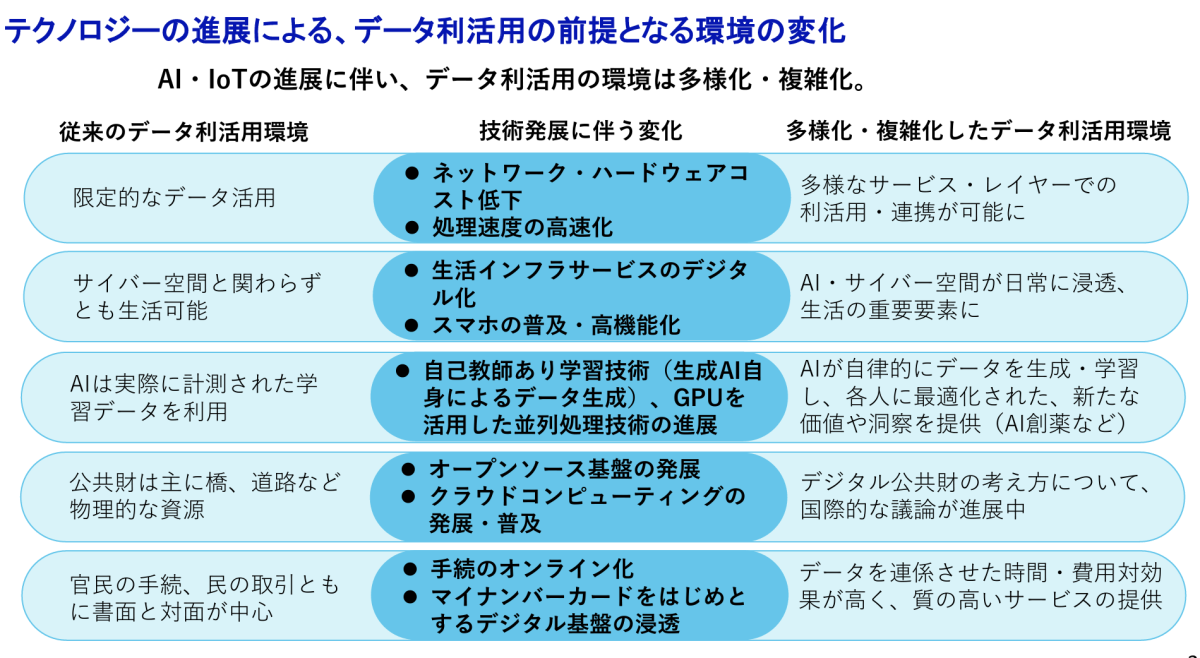

データの利活用が進むことで、テクノロジーが進展し、データ利活用環境も複雑化・多様化しています。

データ利活用を進めるためには、堅牢なアーキテクチャやシステムの整備やデータの収集・蓄積・活用を効率的に行うためのガバナンス体制やプラットフォームなどの構築が求められます。また、サイバーセキュリティやデータ信頼性の確保も重要となります。

こういった状況の中、マイナンバーカードやクラウド基盤を活用し、官民が連携してデータの標準化や相互運用性を推進することで、社会全体でのデータ利活用の進展が期待されています。

EUと日本の法制度比較

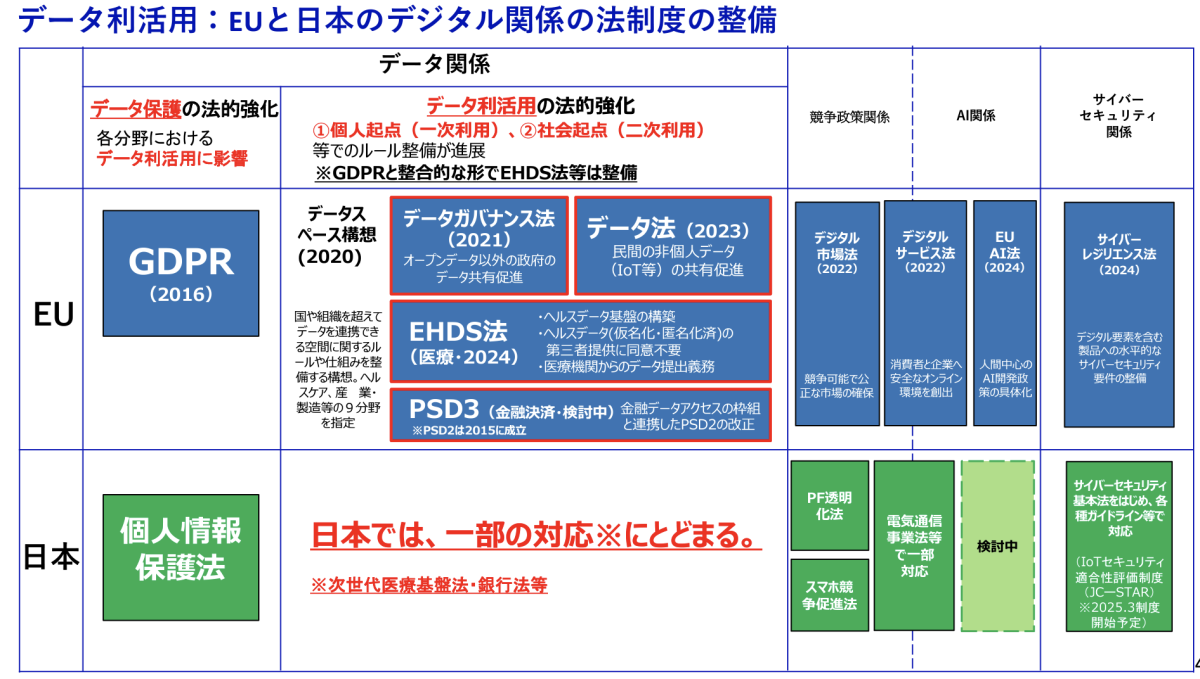

EUはGDPR(一般データ保護規則)やEHDS法(欧州医療データ空間法)など、データ保護と利活用の両立を目指した先進的な制度を導入しています。一方、日本では個人情報保護法や次世代医療基盤法など、部分的な対応にとどまっており、包括的な法制度の整備は進んでいません。

GDPRは個人のプライバシーを保護しつつ、データの自由な流通を促進する枠組みを提供しており、EHDS法は医療分野に特化してヘルスデータの共有と利用を促進しています。これらの制度は、日本が今後のデータ利活用を推進するうえで参考となるモデルの一つとなるでしょう。

分野別データ活用の具体例

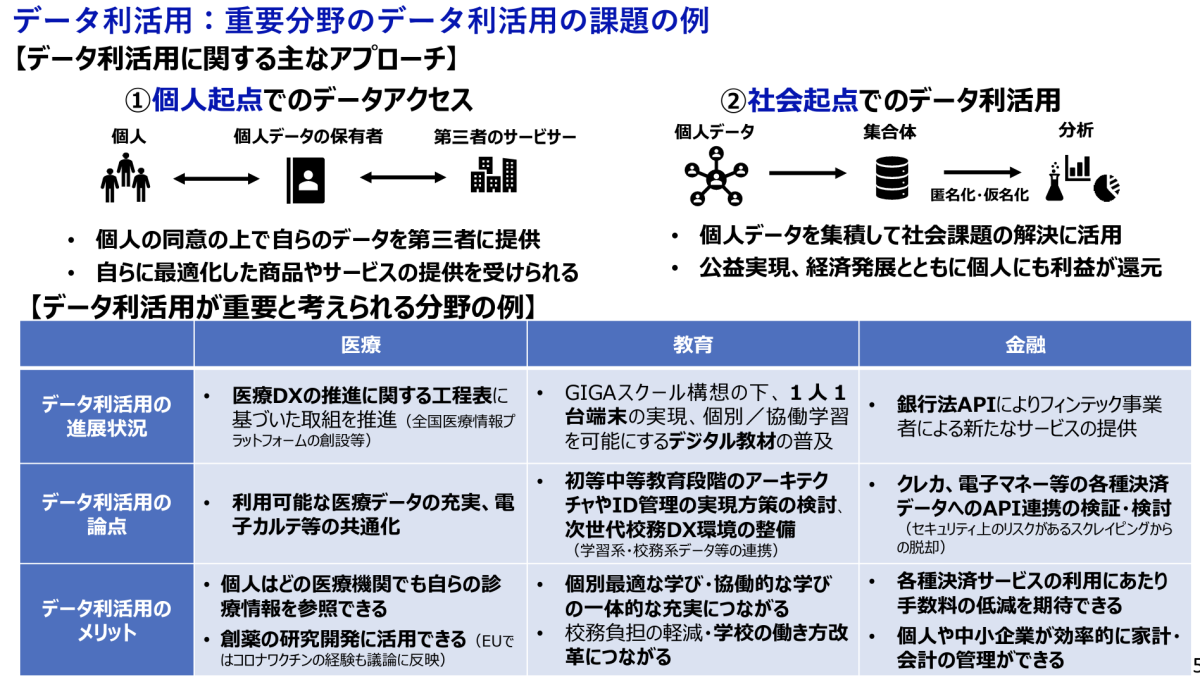

分野別のデータ利活用に関するアプローチ例も整理していきたいと思います。本件では、医療・教育・金融分野の例を挙げています。

医療分野

データ利活用は医療DX推進に不可欠。全国医療情報プラットフォームの創設を通じ、利用可能な医療データの充実と電子カルテの共通化が重要に。これにより、患者自身が診療情報を参照できるほか、新薬の研究開発や治療効率の向上を期待

教育分野

教育では、GIGAスクール構想の下、1人1台端末に向けて普及段階にあり、個別学習や協働学習を実現するデジタル教材が整備され、学校業務のDX化が進展中。教育データの活用は、学習履歴や校務データの統合を可能にし、教職員の負担軽減や学校全体の働き方改革を促進。個別最適化された学びを提供し、学びの質向上が期待

金融分野

金融分野では銀行法APIがフィンテック事業者に新たなサービスを提供する基盤を整備。クレジットカードや電子マネー等のデータ連携が進み、低コストでのサービス利用が可能に。データの活用により中小企業の家計管理や会計の効率化が期待され、経済活動全体の活性化にも寄与

今後の展望

データ利活用の促進は、日本にとって喫緊の課題です。2025年夏を目途に基本方針を策定する予定で、この方針が国内におけるデータ利活用の指針となることが期待されています。日本がデータ利活用を推進していくためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

1つ目は、法制度の迅速かつ包括的な整備です。EUにおけるGDPRやEHDS法のようなデータ保護と利活用を両立させる枠組みを検討していくことが重要となります。医療分野や金融分野では、データの相互運用性と透明性を確保することで、イノベーションを促進しつつ、個人のプライバシーを保護するバランスを考慮していく必要があるでしょう。

2つ目は、データインフラの強化と技術革新です。クラウド技術やAIの進展を最大限に活用し、データの収集、解析、活用のプロセスの効率化が重要となります。官民が連携して分野横断的なデータプラットフォームを構築し、新たなサービスやビジネスモデルを推進していくことも求められています。

そして、人材育成とデータリテラシーの向上も重要です。データを扱うための専門知識を持つ人材を育成するとともに、一般市民がデータの価値や活用方法を理解し、自らのデータを積極的に活用できるようにすることが必要になります。

最後に、国際的な連携と標準化の推進です。データは国境を越えて流通する性質を持つため、日本国内だけでなく国際社会との協調を深めることが重要です。標準化されたデータフォーマットや相互運用性を確保することで、グローバルなデータエコシステムに参加し、国際競争力を高めることが期待されます。

日本がこれらの課題に取り組み、データ利活用を社会課題の解決や経済成長の牽引役とするには、官民一体となった長期的なビジョンと、その実行力が重要となります。

日本は、 DFFT(Data Free Flow with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)において、G7の会合など旗振り役を担ってきましたが、データを社会や産業に活用していく、その実行力が問われています。

![]()