「デジタル社会の実現に向けた重点計画」改定ポイント

デジタル庁は2024年4月24日、「第9回デジタル社会構想会議」を開催し、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の改定に向けたポイントについて、議論・検討を行っています。

これまでの、デジタル共通基盤やデジタルガバメント、データ・準公共分野・国際戦略・AI、アナログ規制撤廃に係る取組。さらには、政策の進捗管理・可視化などの取組をまとめています。

次期重点計画に向けたポイント

次期重点計画に向けたポイントは以下の5つから構成されています。

(1)デジタル産業基盤の強化

産業競争力強化と労働生産性向上を実現すべく、「AI・データの徹底した利用」「デジタルに係る供給側・需要側双方の産業のモダン化」「デジタル活用やDX推進のための人材育成」を強化する。

(2)デジタルを活用した持続可能性の強化

データ連携の推進やデータスペースの構築等、国際的な視点も持って官民で協調して取組を強化する。また、有事に備えた、データ自体の消失等を防ぐリスクマネジメントも強化する。

(3)デジタルを活用した課題解決により、結果として「デジタル化」が「当たり前」となる取組の強化

デジタルを活用して我が国の様々な課題を具体的に解決する。極力人手を介さないこと、無駄・不便を発生させないことにより、良質な体験と満足につなげる。こうしたことを通じて、メリットを実感できる分野を着実に増やしていき、その状況をモニタリングする。さらに、情報発信も積極的に行う。

(4)国・地方デジタル共通基盤の整備・運用

約1,800の自治体が個々にシステムを開発・所有するのではなく、国と地方が協力して共通システムを開発し、それを幅広い自治体が利用する仕組みを広げていく。デジタルを「作る」から「使う」への展開を官民協創で進める。

(5)有志国との国際連携強化

世界規模での持続可能性に係る課題解決のためには国際展開を常に視野に入れた市場形成や施策が必要。サイバー73セキュリティやDFFTなど、デジタルに係る基盤整備について有志国との国際連携を強化する。

(1)デジタル共通基盤構築の強化・加速

① デジタル共通基盤構築デジタル完結の社会を構築していく上で、前提条件となるデジタルID等のデジタル共通基盤を整備していく。

② インクルーシブなデジタル社会に向けた環境整備これまで我が国では、大前提としてデジタルを利用するための環境整備として、インターネット・5Gの拡大・浸透を進めてきたが、更に行政サービスのインクルーシブデザインを推進する。

③ デジタル人材育成デジタル社会の実現に向けて、デジタルリテラシーを身に付け、デジタル技術を利活用できる人材の育成を進める。

デジタル共通基盤で鍵となるのが、マイナンバーカードの活用です。今後、マイナンバー登録のデジタル化や、スマートフォンへのマイナ保険証機能の搭載、さらには、運転免許証との一体化などが計画されています。さまざまなハードルが想定されますが、マイナンバーカードの活用はデジタル庁にとっては、最も重要な施策の一つです。

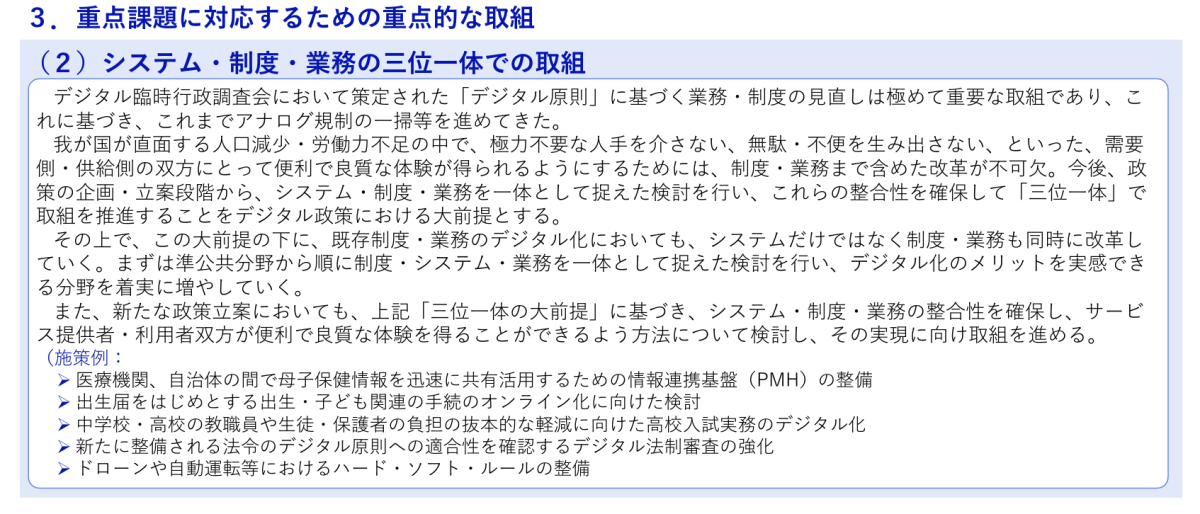

(2)システム・制度・業務の三位一体での取組

今後、政策の企画・立案段階から、システム・制度・業務を一体として捉えた検討を行い、これらの整合性を確保して「三位一体」で取組を推進することをデジタル政策における大前提とする。

その上で、この大前提の下に、既存制度・業務のデジタル化においても、システムだけではなく制度・業務も同時に改革していく。まずは準公共分野から順に制度・システム・業務を一体として捉えた検討を行い、デジタル化のメリットを実感できる分野を着実に増やしていく。

また、新たな政策立案においても、上記「三位一体の大前提」に基づき、システム・制度・業務の整合性を確保し、サービス提供者・利用者双方が便利で良質な体験を得ることができるよう方法について検討し、その実現に向け取組を進める。

施策例として、

・医療機関、自治体の間で母子保健情報を迅速に共有活用するための情報連携基盤(PMH)の整備

・出生届をはじめとする出生・子ども関連の手続のオンライン化に向けた検討

・中学校・高校の教職員や生徒・保護者の負担の抜本的な軽減に向けた高校入試実務のデジタル化

・新たに整備される法令のデジタル原則への適合性を確認するデジタル法制審査の強化

・ドローンや自動運転等におけるハード・ソフト・ルールの整備

等をあげています。

極力不要な人手を介さない、無駄・不便を生み出さない、といった、需要側・供給側の双方にとって便利で良質な体験が得られるようにするためには、制度・業務まで含めた改革が不可欠となります。

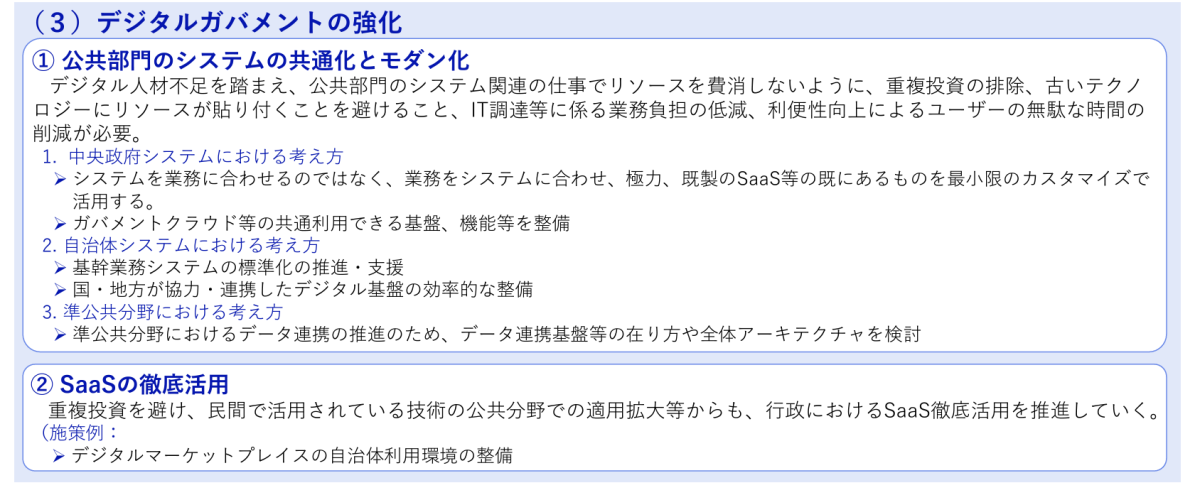

(3)デジタルガバメントの強化

① 公共部門のシステムの共通化とモダン化

デジタル人材不足を踏まえ、公共部門のシステム関連の仕事でリソースを費消しないように、重複投資の排除、古いテクノロジーにリソースが貼り付くことを避けること、IT調達等に係る業務負担の低減、利便性向上によるユーザーの無駄な時間の削減が必要。

②SaaSの徹底活用

重複投資を避け、民間で活用されている技術の公共分野での適用拡大等からも、行政におけるSaaS徹底活用を推進していく。

ガバメントクラウド等の共通利用できる基盤、機能等を整備にあたっては、システムを業務に合わせるのではなく、業務をシステムに合わせ、極力、既製のSaaS等の既にあるものを最小限のカスタマイズで活用するといった「Fit to Standard」の考え方が重要となるでしょう。

また、行政においてもSaaSを積極的に活用することで重複投資を避けるといった観点も重要です。

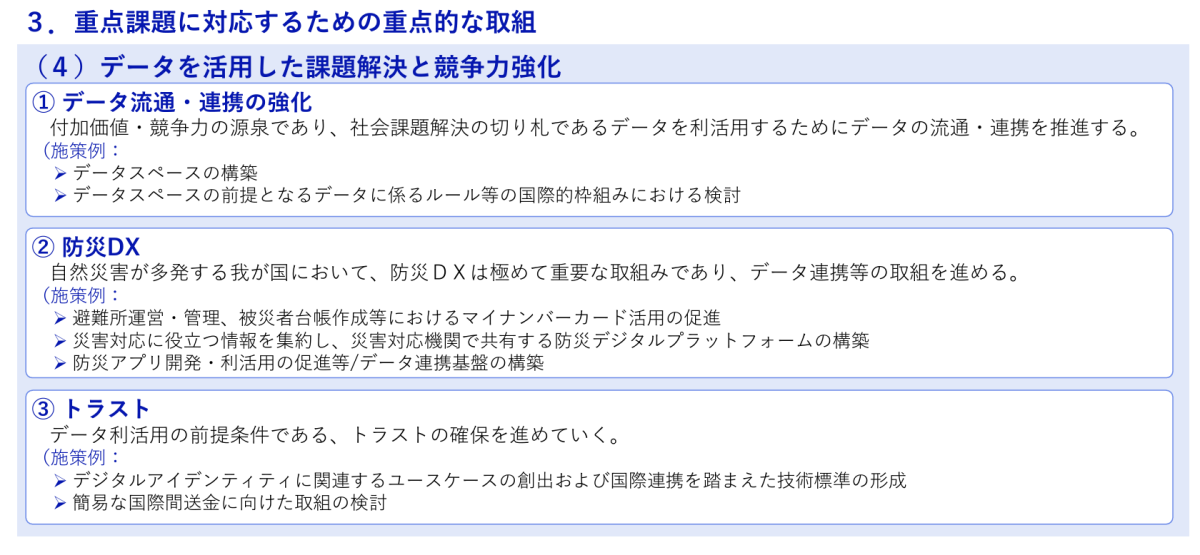

(4)データを活用した課題解決と競争力強化

① データ流通・連携の強化

付加価値・競争力の源泉であり、社会課題解決の切り札であるデータを利活用するためにデータの流通・連携を推進する。

② 防災DX

自然災害が多発する我が国において、防災DXは極めて重要な取組みであり、データ連携等の取組を進める。

③ トラスト

データ利活用の前提条件である、トラストの確保を進めていく。

この中で鍵となるのがデータ流通・連携強化です。データは、付加価値・競争力の源泉であり、社会課題解決の切り札であるデータを利活用するためにデータの流通・連携を推進することが重要としています。データスペースの前提となるデータに係るルール等の国際的枠組みにおける検討が重要となるでしょう。

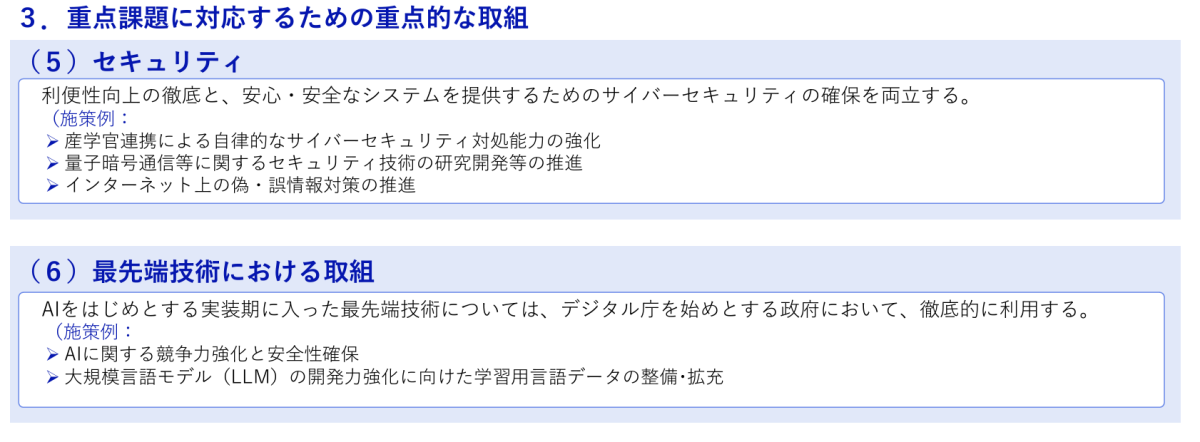

(5)セキュリティ(6)最先端技術における取組

セキュリティ

利便性向上の徹底と、安心・安全なシステムを提供するためのサイバーセキュリティの確保を両立する。

最先端技術における取組

AIをはじめとする実装期に入った最先端技術については、デジタル庁を始めとする政府において、徹底的に利用する。

最先端技術における取組では、AIに関する競争力強化と安全性確保や大規模言語モデル(LLM)の開発力強化に向けた学習用言語データの整備・拡充といった内容を挙げています。

生成AIはこの数年で急速に加速していますが、安全保障や国際競争力の観点からも、日本ならではのLLMの開発強化が必要不可欠となっていくでしょう。

今後の展望

今回の改定のポイントはいくつかありますが、「AI・データの徹底した利用」を推進するとともに、デジタルを「作る」から「使う」への展開を官民協創で進めていくことも重要です。この「使う」という中において、システム・制度・業務の三位一体での取組も求められていくでしょう。

国民が利便性を感じ「使う」ということが普及していくことができれば、デジタル社会の実現に向けた第一歩を踏み出すことができることになるでしょう。

直面する人口減少・労働力不足が進展する、すでに起こった未来に対して、デジタル社会の実現に向けた取組を推進していくことは待ったなしの状況です。