| « 2011年11月16日 | 2011年11月19日の投稿 |

2011年11月25日 » |

ブロガーズミーティングに久々に参加して参りました。

『「テクノロジーの力で、町全体をスマートに~未来を支えるIBMメインフレームの価値~」ブロガーミーティングにご参加頂きありがとうございました。|AMNイベントレポート|ブログ|Agile Media Network』 http://agilemedia.jp/blog/2011/11/ibm.html

ミーティングのテーマとなった2つのキーワードはこちら。

スマートシティ

メインフレーム

この2つの言葉は単純に「スマートシティを支えるための膨大な計算資源はメインフレームじゃないと(処理し切れない|システムダウンが怖い|セキュアでない)と結びつけることができます。私もイベントに挑むまではそのような気持ちでしました。ところがその予想を超える刺激がたくさんありました。

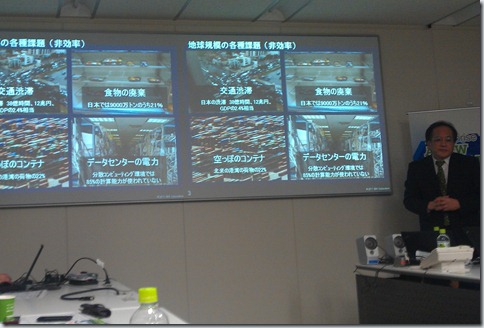

例えばスマートシティという考え方がなぜ必要になったかという話がありました。都市の人口が過密になることで下水道や警察、交通渋滞といったリソースを最適に配置することが難しくなります。それを最適に配置するためにはそれらをセンシングするデバイスが数多く必要です。それらのデバイスを処理するメインフレームのような高性能なコンピューティングリソースがあったとしても、デバイスとメインフレームとをつなぐ層が柔軟でなければ結局は硬直的な仕組みができあがってしまうことになります。

このような全体の設計を見渡してみますと、企業でこれまで行なれてきたような情報システムの設計と考え方が似ているように感じます。インプットとしてセンサーがあり、またはPCがあり、処理装置としてメインフレームがあり、またはオープン系サーバがありと言った具合です。とすればスマートシティという構想に対してITが貢献できることは単にメインフレームという資源を提供するだけでなく、仕組みをデザインする部分でもこれまでに積み上げてきたノウハウを提供できるということになります。

その処理装置を担うにはメインフレームそのものが良いのか、それともオープンな技術が良いのか、オープンの場合でもスケールをアップするのか、アウトするのか、それは様々なアプローチがあることと思います。スマートシティといっても電力から上の水道、下の水道、犯罪に交通渋滞に物流などなど極めて多くのテーマがありますので一概に言うことは難しいのですが、やはりメインフレームの強みである堅牢なセキュリティ、高信頼性、それに加えて特にI/Oの高速さを中心とした性能の高さは本命馬としてふさわしいのではないかと思います。

最後に少し技術の話題になりますが、もっとも興味深かった点はsystem zがなぜBladeCenterとしてpowerやxeonを搭載するのかというところでした。エンドユーザからメインフレームまでの行って来いを考えた時、途中にいかなる中継ポイントがあったとしてもエンドユーザからしたら「メインフレームを使う」という思いであることに間違いはありません。

とすれば、せっかくメインフレームが堅牢であったとしても途中のオープンな機器の信頼性が担保できなければ、顧客の満足度が低くなってしまいます。しかも内外で様々なシステム同士が連携するのが普通である以上、昔のようにメインフレーム+ダム端末という構成を取ることは出来ません。ならばオープンな機器を素直にメインフレームに取り込んで信頼性をあげていくというのはまっとうなアプローチであるように思います。

その一方で、社内の細かなサーバ群を集約したクラウド基盤のように、全体としては膨大な処理性能が必要になるけれどもミッションクリティカルの度合いはさほど高くないという場合にはオープンなスタイルで最高性能を求めていくというアプローチになるのかと思います。それがいわゆる「オープンメインフレーム」という形なのでしょう。

社会からの要請に対して情報システムの技術者がこのような様々なアプローチを考え実現していくことは計算資源の提供だけでなくデザインの面でも大きな貢献ができるという点に、純粋な開発からは遠ざかった身であっても自信と誇りを感じることができました。

IBM様、AMN様、貴重な機会をいただきありがとうございました。

| « 2011年11月16日 | 2011年11月19日の投稿 |

2011年11月25日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命