| « 2009年1月14日 | 2009年1月16日の投稿 |

2009年1月20日 » |

この2009年4月から情報処理技術者試験の新制度が始まります。

新しいこと1 ITパスポート試験

ITパスポート試験は初級シスアドや基本情報技術者よりも広く浅く知識を問われる試験になっています。初級シスアドの想定が企業の情報システム部門に配属された人だとすれば、営業部門であるとか経理部門の人が受けるのがITパスポート試験であると言えるでしょう。

新しいこと2 試験区分の春秋大移動

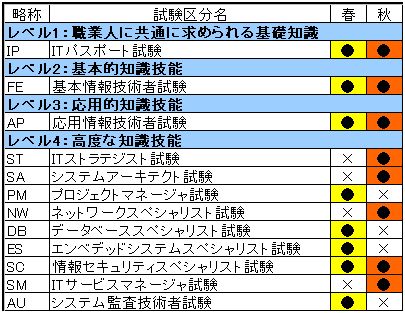

これまでは秋にシステムアナリスト・プロジェクトマネージャ・アプリケーションエンジニアの試験が実施されていました。それが秋にITストラテジスト(システムアナリスト系列)、システムアーキテクト(アプリケーションエンジニア)となり、春にプロジェクトマネージャになります。その他の試験区分の春秋をこちらにまとめました。

大した違いはないように思いますが、ポイントになってくるのは免除制度です。これまではシステムアナリスト、プロジェクトマネージャ、アプリケーションエンジニアの合格者は2年間はこの3区分を受ける際に午前試験が免除されました。例えばアプリ⇒プロマネ⇒アナリストをすべてストレートで合格した人は午前試験を1回しか受けなくて済みました。ソフトウェア開発技術者の合格者もこの3区分の午前問題に対する免除が2年間ありましたので、午前試験1回でソフ開⇒アプリ⇒プロマネ⇒アナリストと合格することもできました。

2年と言ってもぴったり2年間を指しますので、旧制度では各区分の合格で免除になるのは1度だけでした。ある秋に合格したら、翌年の秋は免除となりますが、そこで合格しなかった場合は翌々年の試験では免除になりませんでした。それが今回から3区分が春と秋に分かれることにより、免除になる回数を稼ぐ事ができます。例えば、

2009年秋にシステムアーキテクトに合格

2010年春にプロジェクトマネージャに不合格(午前免除)

2010年秋にITストラテジストに不合格(午前免除)

2011年春にプロジェクトマネージャに不合格(午前免除)

2011年秋は免除資格を喪失

というようになります。しかしこれに加えてもっと大きな変更点があります。

新しいこと3 午前免除の大盤振る舞い

高度区分、上の表にあるレベル4はすべて相互に午前免除となります。わーい、と思いきや甘くなっただけではありません。これまでの午前試験は共通+専門に分かれます。そして専門は必須であり、共通が免除となる仕組となりました。

また、免除となる資格が緩和されました。高度区分の合格だけでなく午前の共通問題で高い得点を取ると合格を2年間持ち越せる仕組みとなります。

期待すること1 「すごい人だけど資格は持ってないんだよねー」の根絶

まずは午前試験の共通化が進むことで、受験対策が下手なために午前で落ちてしまう人が救済されると思われます。経験があるために論文に持ち込めれば合格のチャンスがある人でも、午前試験が通らないという人は少なくありません。過去問からの出題が多いことから過去問をやりこんだ人が有利なようになっています。決して体系的に勉強を進めている人が有利であるとは言いがたい状況で、高校生クイズ大会のような問題もあります。

確かに午前試験では最新の問題が出ますので、毎回勉強し直すことで受験者全体の基礎的な知識水準を向上させる役割があるとは思いますが、そのことで「本当に資格を取って欲しい人」に資格が行き渡らないようであれば残念なことです。

期待すること2 セキュリティに関する人材の育成

セキュリティに関する区分が統合されて「情報セキュリティスペシャリスト試験」となります。試験は年に2回となります。このことでセキュリティに強い人材が多く育成されるのではないかと思います。というのも現在のセキュリティ試験は「とりあえず」の受験科目としての性質が強いです。

流行っぽいからなのか、合格時の一時金が高めだからなのか、セキュリティ試験の受験者は多いです。その一方で合格率は1割前後となっており、試験制度見直し後も同じような状況が続くと思われます。これは多くのIT技術者が年に2回ほどセキュリティについて考え、勉強し直すよい機会をもたらしていると言えます。今後もこの傾向が続いていって欲しいです。

期待すること3 システム監査の知名度向上

システム監査試験の存続が大丈夫か危惧していましたが、存続しました。今はまだあまり知名度の高くないシステム監査という仕事ですが、今後の注目度は高いと思われます。技術的なセキュリティの点検や、業務監査、会計監査とのすみわけの問題もありますが、肥大化し、また重要度を増すシステムのコントロールを強めるためにはシステム監査人の果たす役割は極めて大きいと言えます。

例えば先日のJR東日本の障害は『時間内にデータ修正が終了しなかった』という運用ミスによるものでした。これはプログラム開発時にISOなどをベースにした品質管理を行なっていたとしても「バグ」ではないので発見が難しかったでしょう。また、クラッキングされたわけでもありませんのでセキュリティ上の問題もありません。社内でのシステム調達ルールとして機器の可用性をチェックする体制を作っていたとしても、システムがダウンしたわけではありませんからチェックを合格していたでしょう。

日々の運用状況を点検し、例えばバッチ処理の終了時刻と翌日の業務開始時刻が近くないか、またトレンドとして近づきつつあるような危険な状況(業務量が増大している傾向)がないか、などに焦点を当てていくのはシステム監査の仕事です。また、一度障害を起こしてしまったシステムについて定期的にフォロー監査を入れて再発を防止する点でも役割を果たしていくでしょう。これに類するシステムが内包するリスクについて分析を行い、費用対効果を考えて対策を考えるのも仕事になります。

システム監査人のポリシーは「効率性・安全性・信頼性」です。(お金や時間の面で)効率的に、(セキュリティの面で)安全に、(データの保護や耐障害性の面で)信頼できるシステムを提供するための仕組作り、それがシステム監査人の仕事です。

システム監査技術者試験の受験者は忙しい開発現場の一線を退いたくらいの年齢の方が多いのか、傾向として受験年齢も高めです。しかしシステム監査人とはそういった閑職めいたものではなく、体系的に知識を学んで理論的に、技術的にがんがん攻めていくような仕事だと思っています。少し前はプロジェクトマネジメントというと若者では無理というイメージが一部にあったようですが、PMPを取得するなど体系的なプロジェクトマネジメントの知識を持ち活躍する若いPMも珍しくありません。同じような転換がシステム監査の世界にもやってくると信じています。

というわけで今後も情報処理技術者試験の動向に注目していきたいと思います。

| « 2009年1月14日 | 2009年1月16日の投稿 |

2009年1月20日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命