| « 2008年6月11日 | 2008年6月12日の投稿 |

2008年6月13日 » |

ヤフオクの公式ガイドを読んで取扱説明書作りのTIPSを学びましたのでいくつかご紹介します。

ヤフー・オークション公式ガイド 2008

http://shop.sbcr.jp/bm_detail.asp?sku=4797347449

これまでに買う側で数回、売る側で数回ヤフオクを利用したことがありますが、ヘルプをほとんど読んだことがありません。「なんとなくこうだろ」という思いだけで使ってみて使うことができるのだからシステム開発に携わるものとしては見習うべきシステムです。

本書を読んでみると、売る商品の写真をきれいに取るにはどうしたら良いか、紹介文はどのように書けばよいか、売れた後に苦情にならないよう商品の欠陥を説明しましょう、などなど役に立ちそうなアドバイスがたくさんあります。

実は私がこの本を読もうと思ったのは、これらのアドバイスを勉強しようと思ったからではありません。さらっと利用するのは簡単なシステムですが、様々な機能追加により巨大かしたヤフオクというシステムの取扱説明書的な本書を読むことで、自分の担当業務の一部である操作マニュアル作りに生かせるのではないかと思ったからです。

いくつか習得したポイントをあげます。

- ややこしい画面は左右の2段組にして、片方を画像、もう片方を日本語の説明にする

- 『この画面が出たら処理成功/失敗』というようなポイントになる画面は1段で大きく表示する

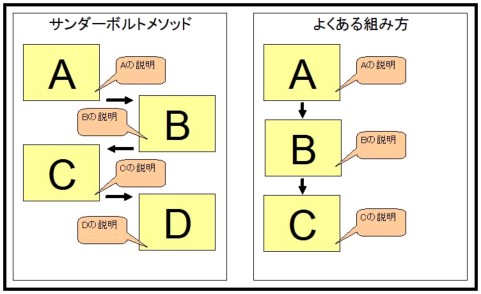

- 画面遷移が多い一連の場面を説明する場合、2段組にして画像と日本語の説明を左右交互に入れ替えながら説明する。(個人的にサンダーボルトメソッドと名づけました)

- 章ごとに使ってみたくなるようなタイトルをつける。例えば「新規商品の出品をメール通知する機能」ではなく、「新規出品をメールで知らせてくれる」や「どうしても欲しい!そんな時には・・・」という具合。

- ページの横幅をいっぱいいっぱいに使い切らず2~3センチ余白を残し、その部分に一言アドバイスや参考となるページ情報を書き込む。

特にこのサンダーボルトメソッド(勢いで名づけました)が気に入りました。一直線に画像を並べるとついつい画像を3枚とも眺めてから日本語の説明文を3つとも読むという形になり、遷移がわかりづらいところがあります。ところがジグザグに配置してあると画像と日本語を交互に見やすくなりますし、1ページに入る情報も多くできます。ただしこれは漫画の吹き出しを読むのに慣れているからなのかもしれません。

家電メーカなどでは操作マニュアルを作る専門職がいるそうですが、オーダーメイドの多い情報システムの開発の現場ではどうしても開発者がマニュアルまで面倒を見ることが多いです。そういった場合に家電のマニュアルを勉強すると良いと言われてきましたが、本屋さんに行ってヤフオクや楽天やmixiのガイドブックを買うというのも勉強になりそうです。

なお、Webシステムについて作られた完成度の高いマニュアルを無料で入手するにはFXや株関連のオンライントレードの説明会に行くと良いらしいです。ただしそういった説明会に参加するのは団塊世代が多いとか。(豆知識)

システムの検収はどのように進めるべきでしょうか。

情報システムの発注において、発注者側の情報システムに対する知識が不十分になりやすい傾向にあると言われます。発注者側の情報システム担当部で要件定義書を作成するという事も少なくなり、要件定義書の作成からをSIerに依頼するというパターンが一般化しています。

情報システムのライフサイクルの中で、要件定義、開発、テスト、リリース、保守運用は一括してお任せする事ができるのですが、テストからリリースの間には「検収」という作業があります。

検収は発注した通りの情報システムができているかどうかを発注者側が確認する作業ですので、少なくとも供給者たるSIerに検収を頼む意味はありません。自分で作ったものを自分で検査するという事はなかなかやりづらいものがあるでしょう。

となると、発注者が自分でやるということになるのですが、情報システムはますます複雑化している上、発注者側の情報システム部門が力不足になっていると難しいところです。検収計画を作らず、何をもって検収合格とするかを明確にしないままで2,3日適当に操作をしてみてバグが出なければOK、というように検収作業が形骸化してしまうこともあるかもしれません。

本格的に検収をやるとなれば、納入されたソースコードやらプログラム仕様書やらテスト結果を紐解いて、コーディング規約が守られていないですとか、テスト件数が足りないですとか、そういった指摘をすることになります。しかしながら発注者側にそういったことができる人材がいることは珍しいでしょう。

となるとどういった人に頼むかということになりますが、システム監査技術者の試験ではリリース前のシステムが適切に作られているかどうか監査を行うというような問題が多数ありました。確かにシステム監査を専門とする人ならば各種のテスト技法にも詳しいですし、初見のシステムを素早く把握することにも慣れていますし、システムの効率性、信頼性、安全性を確認する能力に長けています。

これからますます情報システムが大規模化、複雑化していくにあたり、システム監査人が負う役割、担当する業務も増えていくのではないかと思います。監査というと内部統制が注目されていますが、他にも色々なビジネスチャンスが転がっていそうですね。

(参考)

@IT情報マネジメント:納品されたシステムに対する効果的な検収方法

http://www.atmarkit.co.jp/fbiz/cinvest/opinion/basic/09/01.html

| « 2008年6月11日 | 2008年6月12日の投稿 |

2008年6月13日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命