| « 2007年10月18日 | 2007年10月19日の投稿 |

2007年10月21日 » |

日経ビジネスの最初のページに有訓無訓というコーナーがあります。2007年3月26日号の有訓無訓は塩瀬総本家の取締役会長である川島英子さんでした。塩瀬総本家は創業650余年のおまんじゅう屋さんであり、会長自ら筆を取り『まんじゅう屋繁盛記 ~塩瀬の650年~』という単行本も出したそうです。前書きの部分は塩瀬総本家のサイトから読むことができます。

下の写真は今日買ってきた塩瀬総本家の栗のおまんじゅうです。大きな栗の甘煮をつぶ餡で包み、どら焼きの皮のような生地でくるんであります。このあとスタッフでおいしくいただきました。

2007年3月の日経ビジネスに登場した際の内容は、不二家の不祥事に対して、同業の視点から厳しい意見を述べるものでした。記事が手元にありませんので記憶を思い出しますと、会長自ら工場を見回り、現場の人が材料費をケチるような事をしていたら叱り付けるですとか、短期的な儲けを求めては長続きしない、本当に良いものを作るための努力をすることで塩瀬はこれまでやってこれた、材料費を削ってまで金儲けをしようということでは駄目だ、ということをおっしゃっていたように思います。

赤福は創業300年の長寿企業ですが、大きな騒動を起こしてしまいました。300年というと塩瀬総本家から見たら半分にも及びません。会長の有訓無訓は不二家に向けての言葉だったのですが、赤福の騒動を受けて改めて会長の言っていた事を確認したくなりました。

起こってしまったことは仕方ありませんので、赤福には頑張って復活してもらうなり御福餅に助けてもらうなりしていただきたいところです。でないと帰省の折のおみやげに困ります。赤福と言えば手ごろなおみやげとして人気がありました。しかしおみやげという商品は気持ちがこもっているものです。この騒動の真っ只中で冷凍赤福をどこからか見つけ出してきて誰かにプレゼントしたら喧嘩沙汰になるかもしれません。そう考えると、騒動が落ち着いたとしてもそれからしばらくは赤福を贈答にすることが厳しいようです。

そう考えると、ここ1か月くらいで「赤福を贈ってしまった」事について贈答先に確認の電話を入れた、という人もいるかもしれません。こちらが謝る筋合いは無いようにも思いますが、「先日、赤福を贈りましたが体調など崩されませんでしたでしょうか?」というフォローを入れたとしたらどうでしょうか。心をこめて贈り物をしてくれてるんだな、という気持ちになりませんでしょうか。

贈答品を贈る時は、いつ、誰に、何を、何個、どのように、贈ったかを手帳などに記録しておくと良いと聞いたことがあります。

いつ、誰に、

間違ってワンシーズンに2回お中元を贈ったり、忘れてしまったりしないようにするには必須項目です。誕生日や創立記念日などに際してたくさんの贈り物をする必要がある人はカレンダーで管理すると良いです。

何を、

同じものをひたすら繰り返し贈り続けることは、「ハムの人」という具合に認識してもらえる可能性大ですので1つの有効な手法であるように思います。また、ハムというカテゴリながら細かく種類を変えていくのも良いかもしれません。反対に、必ず連続して同じものにならないように贈るというのも気を遣っているように感じてもらえそうです。その場合は好き嫌いの管理や、贈った品物についての感想をストックして喜ばれる贈り物を探していく努力が必要でしょう。

何個、

というのは贈った相手の家族構成や、部下や上司の人数に気をつける必要があるからです。送り先の方に子供が生まれたと聞いたらそれに対応して数が足らないように注意します。送り先の方が出世して部下が増えた時も、入り数の多いものを贈るようにします。その事を相手に気付いてもらわないことには効果がありませんが、自分が昇進したのに合わせていただくお菓子の箱がワンサイズアップしていたらきっと嬉しいと思います。

どのように、

というのはお店や運送屋さんや注文の窓口を記録しておくことだそうです。相手の氏名に誤字があったり、商品に傷があったりということがよく起きるようであれば二度とその関係のチャネルを使わないようにするためです。一度までなら相手にも「お店が間違えたんだね。若いバイトの子なのかな。ひどい話だねー。」で許してもらえますが、同じ店にもう一度頼んでもう一度同じ過ちを繰り返したら「おまえが気利かせて店変えんかい!予算けちっとんじゃないか?」ということになります。

また、自分で送り先の方のところまで持ち込んだ時も、直接渡せなかった場合には受け取った方の名前を記録しておいたほうが良いと聞きました。悪意を持ってガメることは少ないと思いますが、送り先の方に取り次ぐのを忘れてみんなで食べてしまったり、誰から受け取ったか忘れてしまったりということがあるかもしれません。直接渡せなかった場合はさりげなく「日頃の感謝を込めて(中略)○○さんにお渡ししましたのでお召し上がり下さい」ということを伝えておくと、「おたくのところ今年からお中元辞めたの?え?そんなもの俺の口には入ってないよ」ということが回避できます。

このように気を遣って贈る贈り物ですが、ハムだろうが洋菓子だろうが和菓子だろうが関係なく不祥事が起きる世の中です。残る贈答品でメジャーなものはビールとジュースくらいでしょうか。いったん贈ってしまったものが不祥事に巻き込まれたとき、ばっちりフォローをすることで自分を売り込む良いチャンスをゲットすることができるかもしれません。相次ぐ食品業界の不祥事に対抗するためには、原産地から製造・出荷までの流れだけでなく、贈答後までのトレーサビリティを確保しておくと良いのではないでしょうか。

昨日に引き続き、「件名」による図書の分類のことを考えています。図書館では新しく買った本をその内容に見合った件名でタグ付けすることで検索性を高めています。件名により図書を検索する仕組で優れているところは、「をも見よ参照」と言われる仕組があるところです。コンピュータのプログラムで言えば、ポインタのようなものでしょうか。

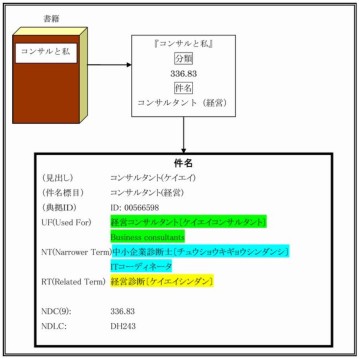

下の図は昨日の図の件名の部分を詳しくしたものです。

- 書籍「コンサルと私」を読んだところ、類似した本を読んでもっと勉強したいな、という思いになりました。

- 書籍の最後のほうについている図書カードを見たところ、件名が「コンサルタント(経営)」であることがわかりました。

- そこで『コンサルタント(経営)』の件名について調べます。

- UF:経営コンサルタント、NT:中小企業診断士、RT:経営診断、というような関連項目が得られました。

- 気になる件名があれば、その分野で本を探します。

このUF,NT,RTというのは何なのでしょうか。実はこれこそが「を見よ参照」と「をも見よ参照」と言われるものです。国立国会図書館件名標目表2006年度版の凡例からわかりやすいものをいくつかを抜粋して挙げてみました。

- UF:「を見よ」参照 (Used For)

- BT:「をも見よ」参照(上位語) (Broader Term)

- NT:「をも見よ」参照(下位語) (Narrower Term)

- RT:「をも見よ」参照(関連語) (Related Term)

上から見ていきますと、UF「を見よ」は「ここじゃねぇ。あっちいけ」で転送するものです。BT「をも見よ」は上位も参考にしてみたら?というものであり、「バスを調べるならまず自動車について調べたら?」というものです。NT「をも見よ」は下位を参考にしてみたら?というものであり、「果物を調べるなら、リンゴとミカンも調べたら?」というものです。RT「をも見よ」は関連語を参考にしてみたら?というものであり、「Perlを調べるならRubyも調べたら?」というものです。

上の図では、書籍が「コンサルタント(経営)」という件名で所蔵されています。その件名を調べてみると、Used Forとして「経営コンサルタント」を見てください、とあります。そして他には下位の概念としては中小企業診断士やITコーディネータという件名があるので、そちらに興味があるようであればそちらを検索してみてはどうですか?という誘導になっています。そしてRelated Termとして経営診断という件名も「をも見よ」になっています。こうすることで、当初は「コンサルタント」という単語で検索を行った利用者が、「経営診断」という件名でグルーピングされた書籍に辿りつきやすくなります。

例えば等松農夫蔵の半生を紹介する書籍が「伝記」として分類されていたとすると、「経営」というテーマで本を探している人にとって予想外の位置に置かれていることになります。しかし件名があれば、この書籍にも伝記、経営診断、会計監査などの様々な件名がつけられますので、色々な角度から到達できるようになります。さらに、いきなり「経営診断」という件名を予想する事ができなかったとしても、コンサルティングか?と検討をつけたところから「をも見よ」参照によって正解に近づきやすくなります。(もちろん、間違った類推でゴールから離れていってしまう事もあり得ます)

今回参考にした国立国会図書館件名標目表のように、図書館員の方が参考にする件名標目表というのはこうした件名間の相互関係がしっかりと作りこまれています。また、何ヶ月かおきというペースではありますが、追録というのが配布されて新しい単語にも対応しているようです。それと異なり、はてなブックマークのようなソーシャルブックマークサービスなどで用いられるタグは個人個人が自分の使いやすいように作成するというケースが多いです。そのため、ある人は[システムエンジニア]というタグを作り、そしてある人は[SE]というタグを作ります。そのため、タグの作成者と別の利用者が他人が行ったタギングの結果を利用しようとすると、システムエンジニア、SE、SIerなど思いつく限りの言葉を入れて検索しなくてはなりません。

コンピュータ側の処理で「システムエンジニアというタグがつけられたURLにはSEというタグも頻繁に登場する」という関係法則を発見し、おすすめタグを提案することは不可能ではありません。しかし件名の「を見よ」参照のようにどちらかを主のタグとして、どちらかを転送用タグにすることができればそれがもっとも効率的であるように思います。ただしそうするにはすべてのタグを垂直ならびに水平に関連づける必要があります。

インターネット上に現れるトレンドキーワードの出現と消滅の早さは目まぐるしいものがあります。今日もITmediaを飛び出してYahoo!のトップニュースになっていましたが、1,2ヶ月前と比較して「初音ミク」や「vocaloid」という単語はかなりメジャーなものになった事でしょう。書籍と比較するとwebの世界ではこうした性質の単語が多いように思われます。そのせいで事前に単語の関係を定義しておくという図書館方式でwebサイトの検索性を分類することは難しそうです。この関連付けの作業をコンピュータ任せで行うことができたら素敵ですが、まだまだ技術的障壁がたくさん残っていそうです。Wikipediaのようにマンパワーグリッド方式で頑張るのがもっとも現実的であるように思います。複数人で作業にあたるためには運用ルールを作らなくては結局個人の印象でタグが作られてしまいます。(ちょっとWikipediaの運用ルールは厳しすぎるようにも感じますが。)ではタグのルールはどのように作れば良いのか……。ということで今日はもう遅いので寝る事にします。

| « 2007年10月18日 | 2007年10月19日の投稿 |

2007年10月21日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命