| « 2007年7月3日 | 2007年7月4日の投稿 |

2007年7月6日 » |

私は学生時代に大学の就職部の手伝いをしました。

仕事の内容はというと、企業説明会にやってくる人事の人を

待合室に案内してお茶を出したり、説明会の会場で

資料を配布したりする係でした。

時給などは一切支払われないものの、人事担当者の方と

話ができるというのがメリットでした。

そういった利点がありましたので多くの学生が参加し、

スタッフ同士で就職観を語り合うなど、得たものは多かったです。

お手伝いスタッフの仕事の中に、説明会の中で

学生から質問が出たときに質問者のところまで

マイクを渡しにいくという仕事がありました。

いくつかの説明会に出た中で

「この質問はまずい」というので覚えているものを挙げてみたいと思います。

違う大学の学生が混ざっている

これは質問の内容の良し悪しとは関係ないのですが、

「私は●●大学から来たものなんですが、質問させてください」

というとものすごく空気が悪くなりました。

自分の経歴の自慢が長い

「私は現在学生ベンチャーをしておりまして……」から

1分くらい自分のことについて説明が入った上で、

「御社では携帯サイトの今後をどのようにお考えでしょうか?」

と、どうでも良いような質問で〆でした。これも周りからため息が漏れました。

喧嘩腰だ

「御社は●●事件で国会を巻き込んだ騒動を起こしましたが、

それが現在どのように活かされていますか?」

これを聞いた時はかなり焦って人事担当者の顔色を伺いました。

ものすごく大人な対応で「さすが」と思いました。

言い負かすつもりで議論をふっかけるような質問は、回答する人だけでなく

傍から聞いている人まで不快になります。

テーマと関係ない質問をする

「私は御社の●●という製品が大好きです。」

から始まり、就職活動と一切関係のない質問がありました。

人事担当者の方は嬉しそうでしたが、他の学生にとっては

その時間を苦痛に感じていたようです。

何個も質問する

質問しようとして挙手している人が多かったためか、

1回マイクを握ったら連続していくつも質問をする人がいました。

これは司会の人が「このへんで」と切らないといけないみたいです。

さすがに人事担当者の人から「他の方もおられますので」とは

言いづらいようです。

自己弁護がひどい

「●●に似たもので△△と◇◇と☆☆があることは

理解しているんですが、●●というのだけちょっと理解が浅いのですが

教えていただけますでしょうか?」というパターンです。

素直に「●●ってなんですか?」と聞けば一言なのですが、

それだと舐められると思ってしまうからなのか、「自分はこれだけの事を

知っていますが、たまたま●●だけ知らないんです」と自己弁護に

走ってしまうタイプです。

就職説明会で良い質問をすると点数稼ぎになるというイメージと表裏一体で、

逆につまらない質問をすると悪印象になると思っている人が多いです。

(実際のところはわかりません。企業によりけりだと思います。)

産休について質問する

これについては難しいところだと思うのですが、

「産休から復帰する人は多いですか?」という質問は

多くの男性にとっては活用しづらい情報です。

特に多くの人が質問しようと思って挙手している時にこの質問が出ると

「くだらない質問するんじゃないよ」という空気になりがちでした。

「男性女性含めて、育休はとりやすいですか?」なら少し違うのかもしれません。

私自身は何とも思いませんでしたが、イマイチそうな表情で

聞いている人が男女共に多かったように記憶しています。

確かに大切なことですが、今から就職しようとしてるのにいきなり

休みの制度について聞くというのも少し良くない気がします。

「有給休暇は規定日数どおりに取れますか?」という質問は少ないですからね。

似たような他の例を出すなら、「社内に喫煙室は充分ありますか?」でしょうか。

私はタバコ吸いませんので「一部の人にしかメリットが無い質問するなよ」と

思うかもしれません。

質問の内容が深すぎる

「御社の人事組織は●●制というユニークなものを導入してらっしゃいますが、

それは新卒採用においても何か影響がありますでしょうか?」

というような質問なのですが、ほとんど誰もが●●制というのを

初めて聞いたような言葉だったと思います。

人事担当者と質問者の2人だけの世界になっていました。

質問の意味がまったく理解できない

何を聞きたいのかがわからないような質問で辺り一体に

はてなが充満するような質問です。

これが迷惑なのは説明しなくても伝わるかと思います。

ただし、この質問には思わぬ副作用がありますのでご注意下さい。

この質問に対する答え方で、人事担当者のレベルが3つに分類できます。

- とにかく適当な事を答える

一番良くないタイプです。適当にあしらって無理矢理クローズします。 - 「わかりませんのでもう一度お願いします」と言う

普通のタイプです。もう一度、意味不明な質問が来る事もありますが、

だいたいは噛み砕いてわかりやすくなった質問になります。 - 「それはつまりこういう質問ということでよろしいでしょうか」と確認して答える

意味不明ながらも質問のポイントを抑えて質問者に意図を確認し、

その上で明確に回答をした方がおられました。感動しました。

この「意味不明な質問」はおもしろいな、と思いましたので

何度か自分でも実行してみた事があります。

日本を代表する超有名な広告代理店の説明会で

「広告というのは、やった場合とやらなかった場合での

効果の比較というのが難しいと思われます。

広告の費用対効果というのはどのように測定するのですか?」

という意図の質問を支離滅裂な感じで質問しました。あっさりと

「サッカーワールドカップ予選での広告展開は大変な成功でした」

という斜め上な回答が返ってきたので色んな意味でびっくりしました。

めんどくさい奴は適当にあしらってしまえ、と思われたのかもしれません。

他の会社でも試した結果は「え?もう一度お願いします」か、

「~というご質問でよろしいでしょうか?」という2パターンしか無かったです。

これらは就職セミナーに臨席した経験から抜き出したものですが、

それ以外の現場などでも役に立つものだと思います。

iPhoneの製品発表会でiMacについて質問するのは良くないですし、

ERPパッケージの説明会で「私の会社は売上高が年に何億でして

株価が3年前の1.8倍にもなっていてですね、成長にシステムが

追いついていないと言いますか」という感じで自分の会社の成長譚を

熱く語ってしまうようなのも良くないと思います。

後輩が先輩に質問する場面でも、自分を庇うために

自己弁護した上で質問してしまうことがあります。

そういう場面では往々にして「~でしたっけ?」という過去形で聞くか、

「~で良いかどうか自信が無いんですが合ってますか?」という形で聞きがちです。

私もよくやります。交通費って20日締めでいいんでしたっけ?などなど。

別にそんなこと答える側からしたら大したことじゃないと思います。

威張って「交通費の締め日忘れました」などと言うものでもないと思いますが、

毎回毎回長い前置きを聞かされるのもつらいものです。

「忘れたなら忘れたって言え」と言われる前にごめんなさいしましょう。

お風呂のカビを防止するという効果をうたった洗面器の広告が

景品表示法違反となったそうです。

そこで、JIS規格における防カビの試験のことについて調べてみました。

販売元が防カビ効果があるという根拠を提示できなかったことから、

「本当か嘘かわからないような広告を出すな」ということで排除命令が出ました。

このような根拠としては、JISなどの規格で定められた実験に基づいて実験をし、

その結果として防カビ効果があることを証明して提示するという方法があります。

そう言えば「ゼロに斜線をつけますか?」というエントリを作った際に

JIS規格について調べました。

JIS規格としてはゼロに斜線をつける事を許しているのか?

というのが気になったからです。

JIS(日本工業規格)とはJISC(日本工業規格会)が定める

日本国内における標準化の規格です。

(2008年9月末で旧JISマークを表示できなくなります。ご注意を。)

新しいJISマーク

新しいJISマーク

おなじみの古いJISマーク

おなじみの古いJISマーク

JISでは様々な標準規格が定められています。

おもしろいところではトイレットペーパーの規格が有名です。

細かく参照される場合はこちらからご覧下さい。(JISP4501になります)

書かれている事をざっくりとまとめてみると

- 衛生的で適度の柔軟性があり,トイレに流した時,水にほぐれやすく,すきむら,破れ,穴など使用上の欠点がない品質で,適度な強度をもつもの。

適度の柔軟性……そうですね。

水にほぐれやすい……そうですね。

穴がない……そうですね。

適度な強度……そうですね。

どれも「そうですね」としか言えません。

くれぐれも不合格品には出くわしたくありません。

これらはそれぞれ数値的な指標がないと合格/不合格が判定できません。

そこで10枚重ねにしたときに78kPa以上の圧力に耐えることや、

水300ml(水温セ氏20±5度)を入れたビーカーを

1分に600回のペースでかき混ぜながら、横幅はそのままで

長さ2mmに切り取った試験片を投入してほぐれやすさを計測します。

話が横道にそれまくりましたが、ゼロに斜線をつけるのは

JISで決まっているのだろうか?と疑問に思って調べたという話でした。

関係しそうなものとして、製図関連の規格から文字に関するものを探してみると

『JISZ8313-1』というものがありました。その中には

「文字は、たとえ少々毀損していても、文字間の混同がなく、明瞭に見分けられるようにする」

という一文がありました。このルールのおかげで斜線つきゼロというのが

許容範囲内になっているのだと思います。なお、この規格によれば

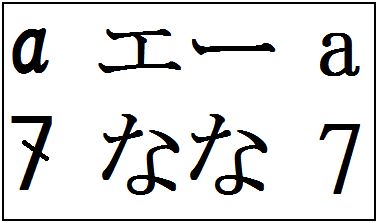

aと7は下の図にある通りの書き方が最初から認められているそうです。

これでゼロに斜線の話がすこしすっきりしました。

で、本日の主題はお風呂のカビを抑制する洗面器でした。

こちらに関しては防カビ効果を確かめるための試験の規格というのが

JISで定められています。「かび抵抗性試験方法(JISZ2911)」です。

そのへんでよく見られる菌の増殖が、防カビ商品の作用によって

止まるのか(防カビ)、止まらないのか(not 防カビ)を検査するものです。

石川雅之『もやしもん』の第17話(単行本2巻105ページ)でその存在を知りました。

法律違反と指摘された洗面器が、このJIS規格を満たしていなかったのか、

JIS規格は満たしていたけれども広告でうたったほどの

性能を発揮できなかったのかはわかりません。

しかし防カビの洗面器としておおっぴらに販売されていたいくつかの商品の

紹介サイトを見ましたが、JIS適合という表示が見つかりませんでした。

その代わりに、なんとか研究所というところの独自の実験結果を併記して

「カビが全滅!」という文字が派手なフォントだけで表示されていたりします。

こういうなんとか研究所というのには怪しいものが多いように思います。

そういうところの独自研究は鵜呑みにせず、JISなどの信頼できる規格に基づいた

試験をクリアしているかどうかを確認していきたいものです。

そのようにして、規格というものが私達の身の回りにある製品を

確からしいものであることのおすみつきをくれます。

しかし規格というのはメリットもあり、またデメリットもあるものです。

最近ですと官公庁がMicrosoftのOfficeを買うのをやめるとか

やめないとかいう話がありました。あれで、

「オープンな規格を扱えるソフトでないと購入しません」

と宣言していましたが、そのオープンな規格というのはISOなどの

国際的な標準化団体で定められたものになります。

wordの.docファイルやexcelの.xlsファイルなどは

オープンな規格じゃありませんので公的機関で扱うのに好ましくありません。

そのためOpenOffice陣営のODFという国際規格(ISO)が生まれました。

そうしたらMicrosoft陣営がOOXMLという国際規格(Ecma International)が生まれました。

使う側としては早くどっちかに統一して欲しいです。

企業側としては、自分が作った規格が標準となれば

おいしい思いができますので、がんばって規格を作る事になります。

他にはブルーレイとHDDVDの規格争いや

SDカードとメモリースティック、xD、コンパクトフラッシュなどがあるでしょうか。

同じような問題が、この防カビの規格と言うのにもあるようです。

JISベースの規格が緩いらしく、SEI法というもっと厳しい規格がよく用いられているそうです。

それがわからない人には「JIS法による防カビ効果をクリア」という表示は

それなりに大きな効果があるように見えるでしょう。

そうすると少し高いお金を出してもその商品を買ってしまうことがあるかもしれません。

それなのに実効性が薄いとなると規格のメリットがありません。

とはいえ、JISのようなきちんとした規格においては、そのようなケースは

ごく一部だと思います。やはりJISの有効性は大きいと言えるでしょう。

半永久的にカビを消し去る洗面器のような「おいしい商品」を買いたくなってしまった時は、

ひとまずJISやISOの何かの規格をクリアしているかどうか

購入する前に確認してみてはいかがでしょうか?

上に挙げた様に、規格にはメーカの思惑がうずまく腹黒い部分もありますが、

詐欺みたいな商品をつかまされるよりはよっぽど良いと思います。

以上、関係ないようで関係のある防カビ洗面器と官公庁のオフィスソフト問題でした。

| « 2007年7月3日 | 2007年7月4日の投稿 |

2007年7月6日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命