| « 2007年6月28日 | 2007年6月29日の投稿 |

2007年7月1日 » |

こんにゃくゼリーを誤飲してしまう事故が発生しています。

こんにゃくを主成分としたこんにゃくゼリーは

ゼラチンを主成分としたゼリーとことなり、水に溶けにくいです。

そのため、誤飲した場合に喉に詰まる危険性が高いとされます。

同じように危険なものに「餅」があります。

「餅吸い」とか「餅すすり」とか「すすり餅」と言われる

餅を丸飲みするお祭りがありますが、あれは置いておきまして、

餅の誤飲による死亡事故はこんにゃくゼリーの比ではありません。

両者に違いがあるとすれば、

- こんにゃくゼリーは危険と言う認識がないままうっかり吸い込んで事故に至る

- 餅はおいしいのでついうっかり勢いよく食べてしまう(粘着力まである)

というあたりでしょうか。

餅が喉に詰まりそうになったことが1度もない人というのは

少ないように思います。餅の事を多くの人が危険だと認識していますが、

うっかり飲み込んでしまう危険性を秘めていると言えます。

こんにゃくゼリーのメーカーもゼリーの容器を工夫することで

誤飲を防ぐための努力をしてきました。

- 容器を大きくする

- 容器を指で押せば吸い込まずに食べられる

- 容器に注意書きをする

ゼリーを小さくすれば危険性は減りますが、あのプニプニした食感が無くては

こんにゃくゼリーの魅力も半減です。ですので上の3つの対策をとり、

指で押し出しながら食べるか、スプーンですくって食べることが推奨されています。

しかし事故が起きてしまった以上、もう少し強力な対策が必要ではないでしょうか。

こんにゃくゼリーの容器というユーザーインターフェースが、

「吸い出す」という行為を助長するのであれば、違うデザインにすれば良いと思います。

ゼリーの品質・食感を変えることになると、せっかく稼動している生産ラインを

調整し直さなくてはなりません。また、現在いるこんにゃくゼリーファンが

失望するような品質になってしまう恐れもあります。私もファンの1人です。

そこで素人ながらにいくつか案を考えてみました。

「サザエ」タイプ

爪楊枝の代わりになるものを容器とセットにしておく。

食べるときはクルンとやって取り出す。

螺旋であるため、不用意に飛び出してきたところを飲んでしまう危険性が

従来のゼリー容器より少なくなるのでは。

「ところてん」タイプ

ところてん式に口の中に押し出す。

危険でないサイズにまで細分化する。

吸い込む必要が無いが、容器コストが難点か。

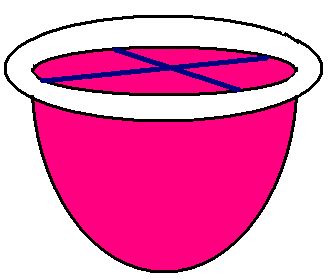

「ところてん(改)」タイプ

ゼリーのカップに十字に糸のようなものを張る。

指で押し出すと、ところてん突きと同じ仕組みで出てくる。

十字が邪魔をするため、指で押さずに口で吸うだけでは出てこない。

細かくなりすぎるのが難か。

「ドーナツ」タイプ

誤飲自体を減らす効果は低いが、

誤飲した際のリスクを減らす。

ボールペンのキャップに穴が開いているのも

同じ理由かららしい。

「わら人形」タイプ

敢えて人の形をまとわせることで、

丸ごと食べることに抵抗を感じさせる。

しかし手や足から食べたところで背徳感を誘うことに変わりはない。

子供の教育には良くないだろう。

「チーズ」タイプ

ゼリーに空洞がたくさん残るように成型する。

直接吸い出そうとしたときに空気が抜けてしまい、

なかなか吸い取れないようにする。

喉に詰まった場合に空気の通り穴となるかどうかは未知数。

そういうわけで、ふざけた感じに見えますがわりと真剣に考えました。

デザインによる効果というのは軽視できません。

道路を走るドライバーが、圧迫感を覚えるようにセンターラインを引く事で、

本当にスピード違反が少なくなったりします。

また、今や多くの人が利用しているSUICAやPASMOの自動改札機。

カードをタッチする時間が短すぎると読み取りができず、改札を通過する事ができません。

現実には多くの人がそれを意識することなく通過することができます。

自動改札機ではアンテナやICカード乗車券の性能をチューニングすることなく、

「デザイン」によって読み取りエラー件数を抑制するという目標を達成しました。

読み取り部分の絶妙な出っ張り具合が「アンテナに一瞬カードを置かせる」という

行動を誘っているのです。もしあの出っ張りが無ければ、

通過する人はアンテナ部分にカードを「当てる」のではなく「滑らせ」てしまうでしょう。

それでは読み取りエラーが起きてしまいます。

そのような問題を「あの角度」が解決したという事を下の記事で知り、感動しました。

お客様が使いやすいように画面を設計するのもSEの仕事です。

画面デザインの本はたくさんありますが、日常生活でヒントになることも少なくありません。

こんにゃくゼリーと入力画面ではあまりにも勝手が違うようですが、

解決すべき課題=誤飲そのものを防ぐ、誤飲による被害を軽減するを設定して

それをデザインで解決するにはどうしたらよいか?

ある物を使うとき/食べるときに人はどのような行動を取るか?

と考える事は良い練習になると思います。

こんにゃくゼリー誤飲問題も、素敵なデザインによる解決策が見つかる事を期待します。

個人的には「わら人形」タイプを推します。ダイエットが気になる女子中学生に売れそうだと思います。

| « 2007年6月28日 | 2007年6月29日の投稿 |

2007年7月1日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命