| « 2012年5月20日 | 2012年5月21日の投稿 |

2012年5月22日 » |

第一回ではクラウド・エコシステムの概要、第二回では登場の背景、第三回では注目される6つの理由、第四回ではSIビジネスの今後について整理してきました。今回は、クラウド・エコシステムを形成する上でのコミュニティの存在感について整理をしてみたいと思います。

クラウド・エコシステムを牽引するクラウドのユーザコミュニティ、AWS User Group Japan(JAWS-UG)

先日、アマゾン データサービス ジャパンの小島氏が、「マーケティング的視点で見る コミュニティ育成 アマゾン データサービス ジャパン 小島 英揮氏 資料 」というPeatix Live vol6での講演資料をアップデートされていますので、その一部をご紹介しましょう。

小島氏は過去のラーニングから、コミュニティ醸成のポイントについて紹介しています。

・技術、製品情報の裾野を広げる

・ビジネスを育成できる=エコシステム

・メーカー、ベンダ主導だけでは活性化しない

・メーカー、ベンダが離れすぎてもダメ

・技術市場主義、アカデミック指向だけではビジネスが育たない

・ビジネスと技術(スーツとギーク)のバランスが重要!!!

・最後は「人」で決まる

そして、コミュニティ創成を第一プライオリティに、重要なマーケティングヴィークルとして取り組んできています。

・利用者層を自ら拡大

・コアメンバーがハイコンテキスト化 →情報流通のスピード向上

・ローコスト&スケール

・多くのフィードバックを早く&直接もらえる

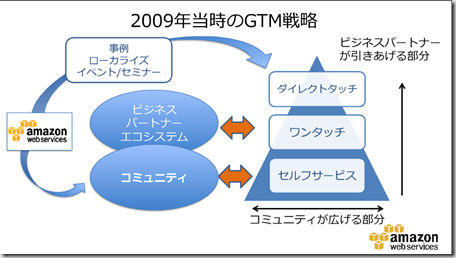

2009年当時のGTM(Go To Market)戦略として、コミュニティが裾野を広げ、ビジネスパートナーエコシステムがユーザ層を引き上げる部分として位置づけています。

マーケティング的視点で見る コミュニティ育成 アマゾン データサービス ジャパン 小島 英揮氏 資料 via kwout

Amazonでは、AWSに興味のあるデベロッパーおよびユーザで構成する「JAWS-UG(AWS User Group – Japan)」のユーザコミュニティを立ち上げ、東京、大阪、福岡の主要都市のほか、地方で勉強会を開催し、年に1回「JAWS Summit」という総会を開催しています。これらの取り組みをツイッターのハッシュタ" #jawsugでユーザ会の取り組みに関する情報を拡散させています。

コミュニティは各地で広がりを見せ、2009年は東京のみだったのが、2010年には名古屋、大阪、福岡、札幌、2011年には女子会が立ち上がり、金沢、仙台、京都など12地域で立ち上がり、その後も広がりを見せています。

コミュニティの形成には、コアメンバーの選定が重要なポイントになります。Amazonでは、最初の二ヶ月は、AWSの著者や、Web開発コミュニティやJavaコミュニティ、インフラエンジニア勉強会、AWS利用顧客に候補者のリクルーティング活動をし、コアメンバーを核としてコミュニティの立ち上げを行っています。

コアメンバー選定には、

・コミュニティ活動に理解がある

・技術がわかる&人的コミュニケーションができる(スーツとギークの要素)

・新しい技術に対して貪欲

・コミュニティ以外でも、確立されたポジションを持つ

にポイントを置いています。コミュニティのドライブにはこいったコアメンバーの力が必要になります。

また、コミュニティ継続・拡大のためには、

・やっている事の可視化(ツイッター、USTREAM、ブログ..)

・コアメンバーのモチベート

・コアメンバーの”緩やかな新陳代謝”

・ビジネスの匂い

・ハイコンテキスト化

・心理的な参入障壁は常に低く

・リアルキャッシュでの支援に頼らない

の点に配慮し、その結果、継続的な勉強会開催を実現させています。

コミュニティは、やはり難しいという印象を与えてしまうため、参入障壁を下げ、ユーザ層の拡大にも工夫をされています。

・”常連お断り”の初心者向け勉強会

・”男性お断り”のクラウド女子会

・初心者向けのハンズオン

・特定テーマの選定:「HPCナイト」「クラウドDBナイト」・・

・USTREAMのアーカイブや、Togetter等のまとめサイト活用

特に、AWS女子会の開催は、画期的な取り組みで、ユーザ層の拡大に大きく寄与しているといえるでしょう。

今後もAWSのコミュニティの取り組みは、クラウド・エコシステムを牽引する他事業者にとっても、とても参考になる取り組みと考えています。

クラウドの情報発信源はコミュニティへ

「クラウドの情報発信源はコミュニティへ」のブログでもご紹介をさせていただきましたが、AWSの取り組みだけでなく、クラウドでは様々なコミュニティの取り組みがあります。

Publickeyの新野さんの記事「デブサミ10周年に寄せて。IT情報の発信源はベンダからコミュニティに移ろうとしている」には、

ひとことで言えば、ITの重要な情報発信源が、この10年でベンダからコミュニティへと大きく移動しているのです。(中略)

現在、ITの先端的なもの、重要な技術がコミュニティ、ユーザー会、勉強会などでたくさん語られています。

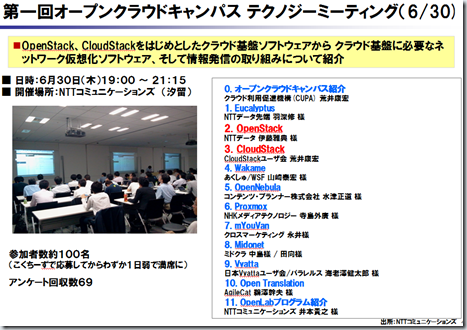

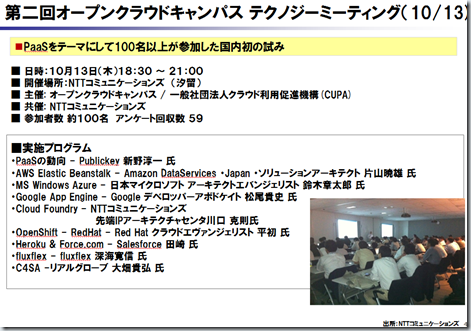

例えば、クラウドのどこがすごいか? どんな技術が登場しているのかを知るのなら、毎週のように開かれているコミュニティの勉強会、例えば「オープンクラウドキャンパス」、Amazonクラウドのユーザー会「JAWS-UG」やWindows Azureユーザー会の「Jaz」やさまざまなクラウドのユーザー会があり、あるいは早稲田大学大学院の丸山先生による通称「丸レク」や、デロイトトーマツコンサルティングの八子さんによる通称「八子クラウド」など、コミュニティの中にはベンダの発表会よりもずっと詳しく正確で先端でリアリティのある話があふれています。

私は、これまで「JAWS-UG」だけでなく、様々なクラウド関連のコミュニティに参加をしてきました。「オープンクラウドキャンパス」「CloudStackユーザ会」「RightScaleユーザ会」「クラウドごった煮」などです。コミュニティ・勉強会の事務局としていくつかのお手伝いをさせていただいています。

コミュニティは、技術的な知識を得るだけでなく、人脈形成にも役立ちます。クラウドのエコシステムはこれらのコミュニティがきっかけとなっていることも少なくありません。

ベンダならコミュニティとの良好な関係はこれからますます重要でしょうし、エンジニアを抱える企業ならコミュニティに積極的に参加するような優秀な社員をこそ採用するべきでしょう。

といったように、IT業界の情報発信の流れが大きくコミュニティにシフトしてきていることが、指摘されています。

代表的なクラウド関連のコミュニティをご紹介しましょう。

・Windows Azureユーザー会「Jaz」

・オープンクラウドキャンパス

・日本CloudStackユーザ会

・日本Eucalyptusユーザ会

・日本OpenStackユーザ会

・日本OpenQRMユーザ会

・日本Cloud Foundryグループ

・クラウドストレージ研究会

・クラウドネットワーク研究会

・プライベートクラウド研究会

・クラウドフェデレーション/クラウド運用管理研究会

・八子クラウドコミュニティ

私自身も事務局の一人として、オープンクラウドキャンパスなどのお手伝いをさせていただき、IaaSやPaaSなどが一同に介する勉強会を開催してきました。クラウドの関係者と多くのつながりを持つことができ、ビジネスの機会にもつなげてきています。

エバンジェリストの存在感

クラウドで成長し、成功している企業の多くは、コミュニティとの良好な関係を構築しています。さらに、エバンジェリストの存在が、コミュニティにおいての重要な役割を担っています。

主なエバンジェリストは、

マイクロソフトでは、西脇資哲氏、砂金 信一郎

アマゾン データサービスジャパンでは、 玉川憲氏、堀内 康弘氏

日本IBMでは、米持 幸寿氏

などがいらっしゃいます。

西脇氏は「エバンジェリスト養成講座 究極のプレゼンハック100」というエバンジェリストになるための書籍も出版されています。

また、日本IBMでは、「ソフトウェア・エバンジェリスト」や「システムズ & テクノロジー・エバンジェリスト」といったように、社員の見える化をされているのも大きな特徴といえるでしょう。

一方、多くの日系のIT企業においては、存在感のあるエバンジェリストをあまり目にすることがありません。クラウド・エコシステムを形成し、クラウドビジネスにおける存在感を高めていくためには、日本企業においてもエバンジェリストを養成するなど、社員の見える化をし、それらを評価し、サポートしていく仕組みづくりが必要とされているのかもしれません。

新野さんが指摘されるように、コミュニティに積極的に参加する優秀な社員をの採用や育成、エバンジェリストの露出、そして、コミュニティから生まれるクラウドエコシステムの形成が、クラウドビジネスの今後を占う上でも重要な営みになっていくと考えています。コミュニティの存在は、クラウド・エコシステムを形成していく上で、益々重要な役割を担っていくことでしょう。

- 「クラウド・ビジネス」入門 電子書籍版 (iTune Store)

- 「クラウド・ビジネス」入門 電子書籍版 (Digital e-hon)

※担当キュレーター「わんとぴ」

@cloud_1topi(クラウド)

@ict_1topi(情報通信政策)

@ebook_1topi(電子書籍)

@mobile_1topi(モバイル)

@smarttv_1topi(スマートテレビ)

@localict_1tp(地域活性化)

@smartcity_1tp(スマートシティ)

| « 2012年5月20日 | 2012年5月21日の投稿 |

2012年5月22日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命