| « 2011年5月20日 | 2011年5月22日の投稿 |

2011年5月23日 » |

消費者であれ企業であれ、何かを手に入れようとするときに相手に対して支払う金額は総体的あるいは絶対的に安い方が良いという心理があります。たとえば同じ物、または同じ目的を果たす物であれば安い方が良いという考え方。これ自身は正しいとは思います。基本的には。でも、それも程度次第ではありますが。

たとえばジーンズの価格破壊が結果的にジーンズからの客離れを加速してしまっている現状

元々は作業着だったわけですが、それが日本に入って来た終戦後の事情あって日本のアパレル市場のなかで微妙だけど確実に一定のポジションをずっと持っていたのがジーンズ。これを指差して「ジーパン」と言った瞬間に世代がばれるとかってのもありますが、それはちょっと別の話として… 高いモノから安いモノまでとりあえず揃っていた訳です。

重要なのは「高いジーンズ」が存在できていたという事。

いわゆるビンテージ物もそうですし、新品でも実は高い物だと平気で万単位の価格だったりします。それはいわゆるデザイナーモノでしょ?といわれると大抵はその通りなので除外するにしても、別にジーンズだからって事で安物扱いされることは無かったし、それなりにファッション性のあるものとして認知されていたし、大抵誰でも最低1本か2本くらいは持っていて…だったはずなんですが、安価系アパレル流通業から供給される安いジーンズ、たとえば1000円とかで提供されるモノが出てくるのと並行して段々ポジションが低下してきたとの話が結構出ています。

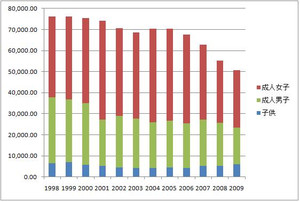

因みに出荷状況はどうよ?とデータを探してたら例のベストジーニストを毎年発表している日本ジーンズ協議会が発表しているデータを見てみたんですが、凄い勢いで落ちてます。

「我国ジーンズ製品生産・仕入統計(輸入含む、日本ジーンズ協議会)」を元に岩永が作成したグラフ

でもそんなに回りでジーンズを見かけなくなった?いや、実はそういうことではなくて、この協会に加盟していないルートで出ている強烈な市場があって、それがたとえばユニクロやGAPなど比較的安価で大量に供給するところが加盟していないので数字に含まれていないんですね。

ただココで言えるのは、一般的な認識として1000円ジーンズあたりが広く出回るようになってジーンズがジーンズとして持っていたブランドのポジションが明らかに変わったということ。ジーンズに1000円とか2000円以上使わない人がマーケットの大半を占めるようになってしまうと市場自体が壊れてしまいます。

もちろん高いモノを買えとは言いませんし、安いから悪いかというと、それほど極端に悪いとは思えないモノが増えてきたのも感じます。もちろん安かろう悪かろうという物が市場にあるのも事実。でも一応それなりのブランドを背負った低価格商品だから担保される一定レベルの品質というところが形成されてきた気はします。

でも、いずれにせよそれまでの標準的な価格と思われていた価格帯の物が売れなくなってきたのは事実かもしれません。事、ジーンズに関しては安いから良いという立場を取らない私の場合、ちょっと微妙だなとは思うんですが、所詮着るものには流行り廃りがありますから・・・ねぇ。

でも安いモノには安い理由があるわけで

単純に企業努力とか言ったりしますが、ある標準的な形と思えるコストの積み上げで標準的な価格を作ることが出来たとします。それに適正と思える利潤を載せる訳ですが、それが良い市場であると判断されると当然同じような事をする誰かが参入してきて、低価格だったりなんだったりと元からやっている所と別の付加価値を付けて勝負してきたりするわけです。これはいわゆる市場の原理そのもの。

で、ここで問題なのは低価格というのがいつまで付加価値であるかどうかということ。

じつは先ほどのジーンズの話じゃないですけれど、価格破壊が市場破壊にまで結びついてしまうようでは最終的に消費者に対して利益にならない=付加価値とは言い切れないような状況が生まれることがあるということを理解しなくてはいけないような気がします。

あるいは、価格破壊が必要であるはずの手間の省略や人手の削減を招いて結果的に駄目になってしまうとか問題を起こしてしまうのは、たとえば一連の生肉の話にもつながってゆくような気がします。

でも、安くできるには必ず理由があるはずです。安いモノには必ず裏があるはずです。同じ事をやって同じ価格で出せる訳が無い。でも努力というところのどこかには必ず無理があるわけです。そこはそれなりに努力して何とかする訳ですが、それが限度を超えたときが問題。

誰もが幸せになれる構造にはなっていない資本主義経済ですが

物やサービスによって異なるとは思うのですが、需要と供給とのバランスの中でどこが適正な価格であり、どこが適正な利潤であり、どこが適正な手間のかかり方であり、どのあたりであれば買う方と売る方の大多数が幸せになれるのか。

商売だから良いモノをどんどん安くという要求自体は悪いとは思わないです。でも、それぞれにどこかに適正なバランスを取る所があるはずだよねと思わずにはいられない今日この頃です。

| « 2011年5月20日 | 2011年5月22日の投稿 |

2011年5月23日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命