Report on Japan's infrastructure topic on weekend.

| « 2011年4月19日 | 2011年4月26日の投稿 |

2011年4月27日 » |

昨日のインフラ輸出セミナーで、「インフラPPPプロジェクトの公開入札では、必ずしも価格だけが評価されるわけではない」とお話したところ、価格以外にどのような要素があるのかというご質問を受けました。

世界銀行が作成している政府関係者用の教科書的な資料"Concessions for infrastructure - A guide to their design and award"にそのへんが詳しく説明してありますので、要約してみます。

公開入札において落札企業を決定するプロセスは、多くの場合、プロポーザルを提出できる企業を予め絞り込むPrequalification(事前資格審査)とBidding(入札)とから成ります。いずれも落札企業決定に密接に関係しているので、まずはPrequalificationの審査基準について記します。

Prequalificationを行うのは、落札が決まった後で、落札企業が長期間にわたるインフラのオペレーションを遂行できなくなる事態を防ぐためです。主には企業の実績と財務的な余裕度を見ます。

主な項目としては、

1) 入札案件と同規模のインフラ事業の実績が1件以上あるか

2) 財務力はどうか

3) 同規模のインフラ事業において一定水準以上の売上を上げているか(売上が少ないようだとパフォーマンスが不良と見なされる)

4) 特別目的会社設立時に一定金額以上の出資を行うか

5) 同規模のインフラ事業のサービスにおいてサービス品質が一定水準を満たしているか

があります。

オペレーションの実績を審査するのに、例えば、「従業員1人当たりのアウトプットの量」や「サービス単位当たりのオペレーティングコスト」を見ます。

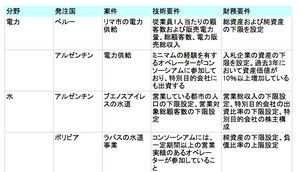

実際にどういう条件が設定されているのか、事例から拾った表が以下です(出典は上記世界銀行資料)。

入札において極端に条件のよい価格を提示できるとしても、それは落札せんがための背伸びした価格設定である場合は双方のためになりません。Prequalificationはそういう企業が出ないようにするためにも重要なプロセスです。

続くBiddingでは、テクニカルなプロポーザルの内容と、価格面のプロポーザルの内容が審査されます。それについては次の投稿で書きます。

なお、参考資料として、実際にPrequalificationで用いられる書類フォーマットが、エジプトのPPP情報公開サイトで得られます。高速道路のPPPプロジェクトです(エジプトでは政変により政府の体制が不安定になっていますが、それ以前は活発にインフラPPPプロジェクトが実施されていました)。このページにある"Rod el Farag Prequal Doc"という書類がそれです。アドバイザーとしてKPMGが付いていますので、国際的な標準手続きに則った書面と見てよいでしょう。実物がどういうものか、というご参考までに。

前投稿のUNESCAPがアジア太平洋地域をカバーする活動を行っているのに対し、国連で欧州の経済活動を促進するUNECEの中にあるInternational PPP Centre of Excellenceでは世界全域を対象に活動しています。世界全域を対象にする機関が過去の経緯からたまたま欧州のUNECEに置かれたようです。

UNECEでは2007年にPPP Team of Specialistsというチームを設け、加盟国の政府に対してPPPの支援を行い始めました。2009年にPPPの普及啓蒙の出先事務所として、International PPP Centre of Excellenceを世界に複数置くことが決まっています。

ここが行っているのは、

1) PPP政策のベストプラクティスの導入支援

2) PPPが成功を収めるためのノウハウ共有

3) 政府担当者がPPPインフラ案件を組成するための「キャパシティ」づくり

となっています。

すでに、サウジアラビアに上水道および下水道分野を対象にしたPPP Specialist Centre、マレーシアにサステイナビリティを対象にしたPPP Specialist Centreの設置が決まっています。

また、インドでは道路分野、韓国では電力分野、フィリピンではヘルス分野、ギリシャでは港湾分野、トルコでは空港分野のPPP Specialist Centreの設置が検討されているそうです。UNECEではこれ以外にも各国が手を上げて(資金を拠出して)同種のセンターを設けることを奨励していますので、日本も何かのセンターを設けるのはどうでしょうか?

UNECE International PPP Centre of Excellenceが提供している政府関係者用PPPのガイドラインには、"Guidebook on Promoting Good Governance In PPPs"があります。

これは各国政府においてPPPに取り組む際に必ず生じる課題を1つひとつ説明し、解決の方策を述べています。PPPの全体像を理解した上で、制度整備に向けて実際に動き出す際に役に立つ内容のようです。

昨日のインフラ輸出セミナーでは、インフラ輸出およびインフラ事業に取り組むメーカー、通信会社、シンクタンク、コンサルティング会社の実務担当者の方々にお集まりいただきました。どうもありがとうございます。

いただいた質問に関して、この場を借りてお答えしていきたいと思います。

まずは、国連系のPPP普及啓蒙機関について。

国連の立場では、加盟各国のインフラが順調に整備されて、経済発展の礎となることは非常に喜ばしいことです。PPPは、各国政府における財政負担を軽減し、インフラ整備を加速化させるものですから、国連としても多いに奨励したいわけです。

自らの力でPPPを発展させてきたイギリス、オーストラリアなどは例外であり、ほとんどの国では、中央政府官僚も地方政府のお役人も、PPPのよさは理解していながらも、実際に個別のインフラ案件をPPPによる公開入札に持って行くまでの実務能力が追いつかない状況にあります。

そこで国連系のPPP普及啓蒙機関では、

1) 各国で取り組まれたPPPのベストプラクティスの共有

2) カンファランスの開催、各地域での普及啓蒙拠点の設立

3) インターネットを使った政府実務担当者向けの学習素材の提供

などを行っています。

政府側にインフラ案件をPPPに仕立てる実務能力が不足している状況は、「capacityがない」と表現されており、国連系のPPP普及啓蒙機関が取り組んでいるのはいわゆる"capacity building"ということになります。

国連系のPPP普及啓蒙機関は2つあります。1つは、アジア太平洋地域をカバーしているUNESCAP(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)です。インフラのPPPということで、Transport Divisionの下にPPP推進機関があります。サイトはこちら。

ここはアジア太平洋地域のPPP担当大臣を集めた会合を1〜2年に1度開催しています。直近では2010年4月にジャカルタで開催されました。その時の発表資料の一部はここで公開されています。Information paperを細かく読み込むと各国のPPPの取り組み姿勢、PPP制度の整備状況がわかります。

なお、2007年10月にソウルで開催された1つ前の会合では、各国においてPPPへの取り組みを活発化する合意を盛り込んだ「ソウル宣言」が採択されています。

ソウル宣言で具体的に挙げられている項目は、各国において、

- PPP政策のフレームワークを構築すること

- 法制度、規制面の改革をすること

- PPP案件において良好なガバナンスが働くように監督メカニズムを確立すること

- 官側においてPPP案件を実施できるキャパシティを確立すること

となっています。

このソウル宣言は2008年に開催されたESCAPの会合において、ESCAP Resolution 64/4として合意され、各国政府に強制力が働くものとなっているようです。

UNESCAPが提供しているPPPのガイドラインには、2009年の"A Guidebook on Public-Private Partnership in Infrastructure"があります。これは、政府関係者がざっと一読してPPPの全体像を頭に入れるための小冊子という性格です。実務面で役立つ詳細なマニュアルというものではありません。

政府の実務担当者向け教材に相当するものでは、"PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT, A Primer"と、ここのページで公開されている複数のオンライントレーニング教材があります。

国連系の欧州に拠点を置くPPP普及啓蒙機関については、続く投稿で記します。

| « 2011年4月19日 | 2011年4月26日の投稿 |

2011年4月27日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命