クライアントの言葉に傷つくことのあるSIの方や、SIの言葉に何か騙されているような気がしているクライアントの方へ

| « 2009年9月19日 | 2009年9月27日の投稿 |

2009年9月29日 » |

先日、きょこさんも取り上げられていたmixiのアプリに最近結構はまっています。

中でも一番たくさんやっているのが、きょこさんもご紹介されていた「通信制 脳力大学-漢字テスト」というもの。

漢字の読みを答えていって、一問あたりの制限時間があって、連続正解しないとゲーム終了、という単純な内容なのですが、自分は何故か27問目でいつも引っ掛かります。

以前に読みを失敗した漢字を、きちんと覚えられていなくて再度アウト、というケースだけではなく、やたらこの27問目でお初のものが出てきます(自分の場合)。

でも、この漢字読みのゲームで、ほんと多少ですが読めるようになった漢字もあります。緑青(ろくしょう)とか悉く(ことごとく)とか紗(うすぎぬ)とか諧謔(かいぎゃく)とか謀(はかりごと)とか。ちょっとは賢くなったかも、と思ったり。

自分は面倒くさがりなので、わざわざどんなアプリがあるんだろう、という探し方は全くしていなくて、「マイミクさんがこんなの登録しました」と表示されるものの中で興味が持てそうなものを拾っていくぐらい。その中で先日、「絶対音感♪」(※漢字コードが合わない方への注記として。最後の一文字は音符マーク)というものを見つけました。

その昔。ピアノを習っている頃は、テレビから流れてくる歌謡曲とかは聴くだけですぐにメロディは理解できて、数回聴けば何となく伴奏チックなものが弾けるようにはなっていたので、自他共に「絶対音感」はあるもんだ、と思っていました。

ところが社会人になってしばらく、楽器を弾くことからも遠ざかることが割と長い期間ありました。そうすると、ある日、昔と同様に弾いてみると、実際の原曲のキーと半音ぐらい、場合によっては一音ずれてしまっていることが多くなってきました。

もちろん単体で弾いている時にはメロディとしては成立している、ただ原曲とは全体でずれている、・・・これは「相対音感」しか持っていない、ということです。

一時期、大ベストセラーになった、最相葉月さん著の「絶対音感」によると、本当に絶対音感を持っている、という人の場合は、多少楽器に触ることのブランクが空いた所でその能力は衰えることが無いそうです。これを読んだ時、「あ、やっぱり俺には「絶対音感」なんて無いんだ」と認識しました。

mixiのアプリの話に戻りましょう。

このアプリ、前述でご紹介した漢字の読み取りテストと全くルールとしては同様。順番に鳴る音の音階を答えていって、一問あたりの制限時間があって、連続正解しないとゲーム終了というものになっています。

ただ漢字の読みとは違うのが、音の高さを別にすると、ハ長調音階のドレミファソラシの7つからしか種類が無い中から選んで行きますので、その問題の組合せに限界があります。したがって多少なり共音楽をかじった方なら比較的正解し易くなっているように自分は思います。

しかし、先日までは、その音階の判断に使われる音源が、恐らくシンセサイザーの合成音だったため、自分はどうしても高いシの音でつまずくことがありました。ちゃんと記録として残っていたのが147問、一度通信エラーで記録されなかったのが177問、と言ったところ。いつも間違えるのはその高いシの音でした。

昨日、この「絶対音感♪」のアプリがバージョンアップされ、検定試験、という新ゲームが追加になりました。その際、もしかしたらユーザーからの意見があったのかもしれません。音階判断のための音が、シンセサイザー的音色から、ピアノのサンプリング音に代わりました。結果として、(自分の場合は)正解し易くなってしまったのです。

以前の音色の際でも、本当にトップとかを取られている方は約4千問ぐらい正解されておられましたから、決して誰しもが聞き取りにくかった、という訳では無い、とは思いますが。これも前述の最相葉月さんの「絶対音感」の記述から。特定の楽器音で構成されると聞き取れる、というケースもあるようで、自分の場合は特にそうだったのかもしれません。

このゲーム。一問あたりの制限時間はありますが、タイムアタック的に、決まった問題数を何秒で答える、と言う仕組みでも無ければ、全体の制限時間内に何問答えられるか?という仕組みでもありません。音が聞き取り易くなり、元々相対音感はある状態の人間がやると・・・もうそれは延々と続く無限の世界、となります。何せ、一問毎に正解・不正解が確かめられる、ということは、その段階で絶対音の補正をして後は相対音で答えていけばいいのですから・・・。

だいたい、500問ぐらい行った時で約15分ぐらい経過していました。これ、放って置けば何問でも答えられるようなぁ・・・。トップ4,000問ぐらいだったっけ・・・。4,000問に辿りつこうとすると・・・15分×8?・・・2時間これをやり続けるのか・・・。そんな時間の使い方していて俺、何を求めているんだ・・・。段々疑問が沸いてきます。

こういう感覚、随分昔に体験したことがあります。そう、学生時代に少しパチンコにはまり掛けた時。まわり続けるフィーバースロットの回転をじっと見つめていた時に、ふと、「俺、ここで何しているんだっけ?」と急に冷静になってしまい、それからパチンコをやることを終息させた、ということがあります。

【補記1】パチンコを趣味(実益?)とされておられる方を非難するつもりは毛頭ありません。ただ、自分には向かない、ということを悟った、というだけの話です。自分はロールプレイングゲームすら苦手なので。長時間何かを黙々とやり続ける、ということが苦手なのだと思います。

【補記2】止めた理由、として経済的な事情もあります。元々少ない元手で(玉がもったいないので)細々と単発打ちをして出ればラッキー的な打ち方をしていたので、その後、ばんばん打って回転させないとフィーバーしない、とか、単発打ちがある特定機種の攻略法(「フィーバーキングダムII」とか)なので当店は禁止、と張り出されている所が多くなってきた、とか。たぶんパチンコ人生トータルで5万円負け、ぐらいで収まったか、と思っています。

こうなってくると、正解をし続けることが自分で苦痛になってきます。対策として、自分で終わりを決めるしかない。ただせっかくなので、4桁に乗せておくか?4桁って言ったら、やっぱり1000問かな?いやゾロ目で1111問かな?1234問っていう並びもいいかも。もうゲームの回答はそっちのけでそんなことばかりを考え始めます。

結果として、1234問で止めました。トータル時間35分ぐらい、という所でしょうか。ちなみに自分がその問数で止めた際のトップの人の正答数は、4649問。全く知らない方ですが、この方もきっと、ああ、どこで止めるか・・・よし「ヨロシク」にしておこう、としたのでは無いでしょうか。

やっぱり自分の場合は、延々と記録に挑戦する、というより、何か「終わり」(トータルの問題数や問題数)が用意されている方が向いてるな、と思いました。

最後に(更なる?)余談ですが。

このようにmixiアプリによる絶対音感のアプリが世に出されるより前に、自分の絶対音感を確認できるツールとして、次のようなページを用意してくれているサイトがあります。

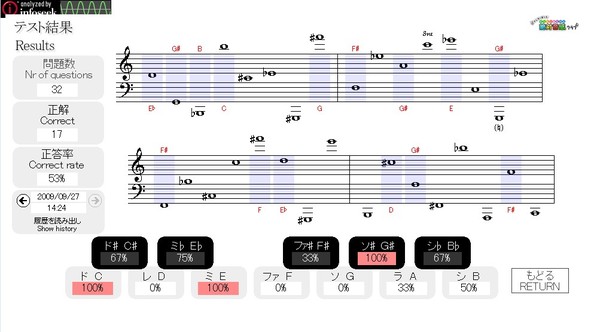

それこそ、自分がこのサイトを見つけた頃は、まだ自分には絶対音感がある、と思っていた頃でしたので、そのあまりの正答のできなさに愕然としたことがあります。

こちらのテストは、一問一問毎に正解・不正解を教えてくれません。また、テストが始まる前に頭を混乱させるため?のランダムな音の鳴りが入ります。

1234問目で自ら止めた、というぐらいなので、もしかしたらできるようになっているかも、と調子に乗ってやってみましたが・・・。

惨敗でした(苦笑)

| « 2009年9月19日 | 2009年9月27日の投稿 |

2009年9月29日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命