| « 2010年3月2日 | 2010年3月8日の投稿 |

2010年3月9日 » |

たまたま、ひと月ほど前に書かれた「1か月の購入金額は155円!? 週刊誌や雑誌、書籍の支出額をグラフ化してみる」という記事を見かけた。それによれば、「これらのデータから読みとれる(2009年12月時点における)傾向」として、以下が挙げられている。

- 新聞は月ベースで頼んで配達してもらう以外に、駅売りなどで時々購入しているケースもある。ただし一人も新聞を読んでいない世帯も1/4近くに達している。

- 雑誌や週刊誌を一人も購入しない世帯は約7割。購入する人がいる世帯は、月2回ほど買い求めている。

- 一人当たりの週刊誌や雑誌購入金額は155円50銭。通常の週刊誌は200円後半から300円はするので(例えば週刊少年サンデー・週刊少年マガジンは260円)、月に1冊も買われていない計算。3か月でも1冊強(2冊に達しない)。

この記事の元ネタになっているのは「1世帯あたり月の雑誌購入額「376円」の「衝撃」、業界に走る!」という編集者らしき人のブログで、そこでも「2009年の雑誌販売部数は……販売金額は-3.9%」と嘆いているのだが、金融危機による超不景気の嵐が吹き荒れる中、雑誌は必需品ってわけでもないのだから、そりゃあ多少金額が下がるくらいは仕方がないんじゃないだろうか。それに、2兆円ともいわれる出版市場全体に比べれば小さなものだが、携帯書籍を中心とする電子書籍市場は成長しつつある。

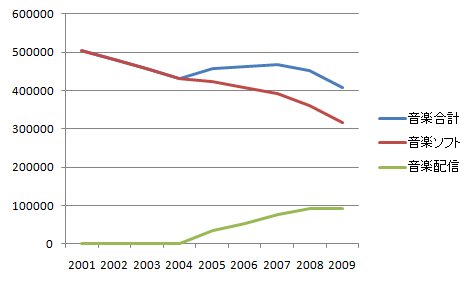

ついでに音楽業界と比較してみよう。RIAJ(日本レコード協会)の発表によれば、2009年の音楽ソフト+音楽配信の売上げは対前年比90%となっている(音楽ソフトが対前年比87%だったのに対し、音楽配信はほぼ横ばいだった)。ちなみに、何かと数字が出てくるのが遅いRIAA(米国レコード協会)によれば2008年の売上げは、対前年比で18.2%減となっている(PDF資料)(ちなみに、日本の音楽ソフト+音楽配信は、2008年は対前年比-3.0%)。それに比べれば、人々が書籍に投じているお金はたいして減っていないと言える。

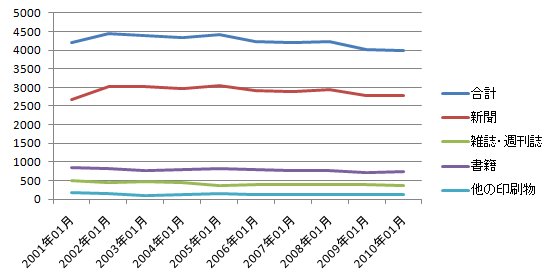

さて、冒頭の記事では総務省の調査データをグラフ化しているのだが、最新データ(この時点で2009年12月)のみが使われている。しかし、“傾向”というからには、もっと前のデータとも比較してほしいものだ。そこで、実際に見てみることにした。家計調査のデータは2000年の分から月単位で公開されているが、2000年のデータは、上記の記事で使われている「4.1 全国(二人以上の世帯)」という分類がないので、2001年以降の1月のデータを引っ張り出してみた。

| 調査年月 | 合計 | 新聞 | 雑誌・週刊誌 | 書籍 | 他の印刷物 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2001年1月 | 4,216 | 2,684 | 490 | 861 | 181 |

| 2002年1月 | 4,448 | 3,027 | 448 | 821 | 152 |

| 2003年1月 | 4,378 | 3,016 | 482 | 770 | 111 |

| 2004年1月 | 4,348 | 2,966 | 436 | 809 | 137 |

| 2005年1月 | 4,417 | 3,046 | 377 | 834 | 159 |

| 2006年1月 | 4,229 | 2,904 | 406 | 808 | 112 |

| 2007年1月 | 4,197 | 2,893 | 404 | 776 | 123 |

| 2008年1月 | 4,228 | 2,948 | 388 | 770 | 122 |

| 2009年1月 | 4,024 | 2,780 | 402 | 712 | 130 |

| 2010年1月 | 4,000 | 2,774 | 359 | 732 | 136 |

※数値は一世帯当たりの支出金額(円)。

これをグラフにしたものが次の通り。

本来、月単位の調査では季節性も生じてしまうのだが(全般的に12月の方が消費金額が高い)、金融危機による不景気で数字が下がった、という以上に「本が売れなくなった」というほどの数字ではないように思われる。参考のため、先に挙げたRIAJの音楽ソフト+音楽配信の売上データも挙げておこう(こちらは年単位)。

| 年 | 合計 | 音楽ソフト | 音楽配信 |

|---|---|---|---|

| 2001年 | 503,061 | 503,061 | 0 |

| 2002年 | 481,454 | 481,454 | 0 |

| 2003年 | 456,179 | 456,179 | 0 |

| 2004年 | 431,269 | 431,269 | 0 |

| 2005年 | 456,493 | 422,210 | 34,283 |

| 2006年 | 461,886 | 408,408 | 53,478 |

| 2007年 | 466,600 | 391,113 | 75,487 |

| 2008年 | 452,322 | 361,775 | 90,547 |

| 2009年 | 407,497 | 316,515 | 90,982 |

※数値は売上総額。単位は百万円。

出版市場規模全体の数字については、出版科学研究所の「日本の出版統計」というグラフを見ると、より長期的には減少傾向を見てとることができるが、これは音楽についても言えることだ。そして、昨今の携帯ゲームの隆盛や、コンテンツキャリアとして成長した携帯電話の広まりを考えれば、人々の時間の使い道が多様化していることは明らかで、このくらいは当然のことであろうとも思う。

では、なぜ最近になって「返本率が40パーセントを超えた」「出版業界の深刻な事態」というようなことが言われるのかというと、それは出版点数のせいではないだろうか。総務省・統計局の日本統計年鑑「第23章 文化」には、「23- 9 書籍の出版点数」「23-10 雑誌の出版点数」という項目がある(Excel形式)。そのデータを見ると次のようになっている。

| 年 | 新刊書籍 | 雑誌点数 |

|---|---|---|

| 1975 | 22,727 | 2,750 |

| 1980 | 27,891 | 3,325 |

| 1985 | 31,221 | 3,683 |

| 1990 | 40,576 | 3,889 |

| 1995 | 58,310 | 4,178 |

| 2000 | 65,065 | 4,533 |

| 2005 | 78,304 | 4,581 |

| 2006 | 77,074 | 4,540 |

| 2007 | 76,978 | 4,511 |

あまり新しい数字ではないが、2000年から2007年にかけて18.3%も点数が増えている。世間では少子化が問題視されているのに(“少子化”については、磯崎哲也氏の「データを見ない人々(「オープン化」する社会での「分析」の価値)」参照)、児童書は46.5%も増えている。雑誌も、長年続いた雑誌が休刊するというニュースが多くて減っているのかと思いきや、増えているとまでは言わないにしろ横ばいが続いている。市場規模が下がっているのに数を増やしたら、一冊あたりの売上部数が減るのは当然であろう。雑誌は広告収入も大きいだろうが、この不況で企業が広告支出を減らしているのだから、その収入状況が悪くなるのは何の不思議もない。

よく考えたら返本率が高いと嘆くのもおかしな話だ。40%返本されるというなら、最初から印刷部数を6割程度に抑えれば済む話である。それでも余計に印刷するのは、店頭に並んでいることこそが購入機会を増やすことにつながるからだろう。世の中、最初から指名買いされる本ばかりではない。返本される40%というのは必ずしも“丸損”ではなく、残りの60%を買ってもらうための広告費だとも言える(経理上はともかく)。ただ、不景気で広告効果が薄れているに過ぎない。

消費者から見れば、もともと“書籍”に投じる金額が決して高くないのだから、そこに高額な電子ブックデバイスが登場しても手を出すという人は限られるだろう。もちろん、“今まで持ち歩いてまで本を読まなかった人が、電子ブックの登場で読むようになる”ケースは考えられるが、それは以前書いた“ポメラ程度の成功”になるのではないか。電子書籍に特化した何か一部のものが『フリー』のように成功する可能性まで否定するものではないが、一般の習慣として広まるとまで言える材料はないように思う。

そのように全体的な状況を考慮すると「紙の時代は終わった、これからは電子書籍」という言説には確固たる根拠を見出せない。「印刷の必要がない」「配本や在庫が不要」と言われていることが事実でも、その代わりとして読者は電子ブックというデバイスを買わねばならない(あくまで電子ブックを前提にする場合だが)。そうであれば(あるいはそうでなくても)、読者は紙よりも電子ブックに「安い」値段を期待するだろう。同じだけ売れるとしても、印刷や配本をなくすことによるコスト減は相殺されてしまいそうだ。企画や編集、図版のレイアウト、校正、表紙制作、宣伝といったこれまで出版社がかけていたコストの大半は減らないのだ。あまり考えられないが、「電子出版で気軽に本を出せる」ようになれば、ますます出版点数が増加して過当競争に拍車をかけるだけかもしれない。

(限定的な意味での)電子書籍にはあまりバラ色の未来を感じられない。むしろ、印刷物での競争に苦しむ出版社に対して、「電子書籍こそが未来だ」という呪文を掲げて、受講料だとか、システム費だとか、右から左への仲介手数料といった、あまり出版業の規模拡大に関係ないビジネス(だけ)が横行してしまうような気もする今日この頃である。

※本エントリは、個人ブログからの転載です(多少、改変しています)。

| « 2010年3月2日 | 2010年3月8日の投稿 |

2010年3月9日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命