| « 2010年2月20日 | 2010年2月23日の投稿 |

2010年2月24日 » |

本シリーズでは「ただドメインを使うだけでなく、よいドメインを使うべき」ということを伝えたいのだが、今回はドメインを使うこと自体の広まりについて取り上げてみる。

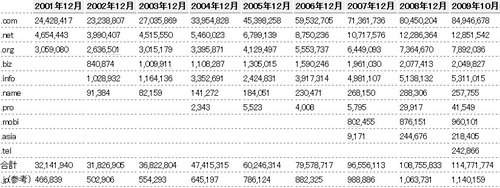

ICANNの月間報告では2001年以降のgTLDごとのドメイン登録の推移を詳細に見ることができる。あまりに詳細で全体像がわかりにいため、1年ごとの数字をピックアップしたものを次の表に示す(参考のために汎用JPの数字を追加している)。

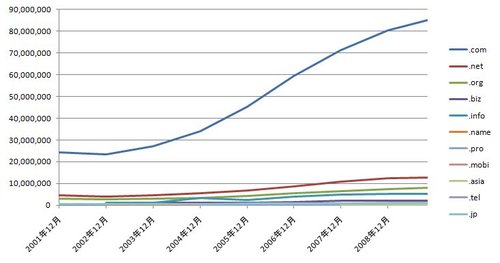

さらに、これをグラフにしたものが次の図である。

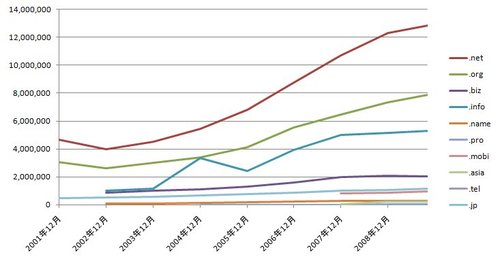

.comが突出し過ぎて他のTLDの推移がわかりにくいかもしれない。.comを除外すると次の図のようになる。

残念ながら ICANN の公開資料ではこれ以前のデータが見当たらないため、記憶をたどるしかないのだが、ドメインの登録数は2000年頃に最初のピークを迎えている。ひとつは最初のエントリに書いたbusiness.com の高額取引(750万ドル)である((当時、business.com の取引価格はあまりに高額すぎると言われたが、2007年に他のドメインも含めて3.5億ドルで売却された。))。個人的にはAsSeenOnTv.com が510万ドルで取引されたというニュースがさらに一攫千金の登録を呼び起こしたのではないかと思う。business.com のようなトップドメインは既に誰かに登録されているため、人々が登録できるチャンスはなかったが、"As Seen On TV"(=テレビで紹介されています)というフレーズには膨大なバリエーションがあったためだ。もちろんそんな高額なオファーを受け取られるケースはまずない。ドメインは登録しておくだけで毎年維持費がかかるので、大量に登録した人は使わないドメインのための維持費ばかりが嵩むことになる。結局、そうしたドメインは更新されず、放棄されていった。

もうひとつ登録数を増やす要因となったのが2000年に登場した NameZero という無料のドメイン登録サービスである。これは、GeoCities のような広告付のウェブサイトを構築できるだけでなく、独自ドメインまで無料で提供するというものだった。「free for lifetime」(=一生無料です)と宣伝され、当然ながら人気を博したサービスだったが、1年もしないうちに終了してしまった((なお、NameZero は、その後有料のドメイン登録やホスティングの提供という形に鞍替えし、そのブランドは現在まで続いている))。NameZero で登録されたドメインも2002年頃までに大量に放棄されていった。こうしてドメインバブルは崩壊していったのである。上記の表に記載されていないが3200万を超えていた.com/.net/.orgの総登録数は2002年6月には2890万まで落ち込んでいる。

一方、個人向けに安いドメイン登録を提供する業者が出始めていた。その先頭を走っていたのが Go Daddy である。登録料が安く(当時$8.95/年、10年一括の場合は$6.95/年)、人気のあった同社が 2005年初めの SuperBowl に広告を出した。30秒で240万ドルという巨額の広告費を投じたCMは、2回放送される予定だったものの、前年に起きたジャネットジャクソン事件をパロディ化して運営側の怒りを買い、2回目は放送させてもらえなかった。しかし、そのわずか1回の放送により「ドメイン登録」というものを広く知らしめることに成功した。Go Daddy の CM は、2005年の Super Bowl の CM で最も宣伝効果が高かったと評された。ドメイン登録数は緩やかな回復に転じていたが、2004年には単年で1200万近くも登録数を増やし、その後も毎年1000万程度増加し続け(金融危機の影響で昨年の増分はいくらか減っている)、Go Daddy は登録数ナンバーワンのレジストラとなったのである。今や gTLD だけで1億以上のドメインが登録されているのである。

※Go Daddy の CM は、今でも公式サイトで "2005 Censorship Hearing" をクリックすると、観ることができる。

もうひとつが gTLD の増加である。2000年前後のドメイン登録数の急増に対して、「もはや .com/.net./.org だけでは TLD が足りない」という声が聞かれるようになり、新たな gTLD が増やされていった。最初は .info、.biz そして .name である。とくに .info は2004年に急増し、2005年に落ち込んでいる。その頃、ICANN の手数料が1セント/ドメイン未満だったのだが、25セント/ドメインにまで上昇することになり、その直前にレジストリ(TLDの元締め)自身が「無料登録キャンペーン」を行ったためである。ひとり25個までという制限はあったが、複数のアカウントで大量の .info ドメインを登録するものもあらわれた。結果として前年比3倍という登録数にまで増えたのである。.info は今でもときどき格安の登録サービスを行っているため、新gTLDにしては登録数が多い。

一方、.name の出足は鈍かった。.name は taro.yamada.name のようにセカンドレベルとサードレベルをまとめて登録するという仕組みをとっていたため、わかりにくいものだった。あまり登録数が伸びないため、後にセカンドレベルだけで登録できるようになったが、時すでに遅しで、今でも登録数は少ない。もっと失敗したのが、2004年に登場した .pro だ。会計士や弁護士、医療関係者などの専門家(professional)のためのドメインを目指し、.cpa.pro、.law.pro、.med.pro のような形で登録させた。「信頼できるドメイン」を目指し、登録には証明書が要求され、登録費が当初$500/年と高額だった。そして、ほとんど使われなかった。月間レポートに「すべての登録ドメイン」が記載されるほどである。セカンドレベルの種類は増やされ、空いていれば自らセカンドレベルで登録できるようになったが、今でも3万以下の登録しかない。

このように、ほとんどの gTLD がその登録数を増やすのに四苦八苦している中で、.mobi は成功した新gTLDである。“モバイル”という大きな市場に意味があるものとして受け取られているのだろう。個人的には新gTLDの状況や4文字という長いTLDであること(一時は .1 という TLD も提案されていた)もあり、成功しないのではないかと思っていたが間違っていたようだ。また、その後に登場した .asia や .tel は苦労しているようだ。

上記からわかるとおり、実際には TLD を増やす必要はほとんどなかったのである。実際、皆さんは新gTLDをいくつご存じだっただろうか。マイナーな TLD を登録したところで、そもそも「ドメイン」としても認知されない。どんなに TLD を増やしてみても、人々はよく知られている .com や .net で登録するのである。今なおレガシーと言われる.com/.net/.orgの登録数が92%を占めている。そして、.com だけで8500万ものドメインが登録されている今日、新たなドメインで登録できるのは造語くらいだ。そういう状況で、人々が魅力を感じるドメインを使いたいという要望に応えるのが、セカンダリーマーケットなのである。

※本エントリは、個人ブログからの転載です(多少、改変しています)。

| « 2010年2月20日 | 2010年2月23日の投稿 |

2010年2月24日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命