| « 2008年3月12日 | 2008年4月1日の投稿 |

2008年6月21日 » |

色々ネタを考えていたのですが、なかなか完成に至りませんでしたので、10年前のネタを引っ張り出してきました。ふたたび前職時代の話ですが、1995年から1998年にかけて、『C MAGAZINE』(ソフトバンク パブリッシング)という雑誌で、4月号の裏表紙企画として「○○ MAGAZINE」という“広告”を出していました(○○は毎年変わる)。今、考えるとよくやらせてもらっていたものだと思います^_^; この表4広告は架空の雑誌の表紙をイメージしていたのですが、実際には“表紙”に対応する冊子を簡易製版で作成していました(店頭とかイベントで配っていた)。

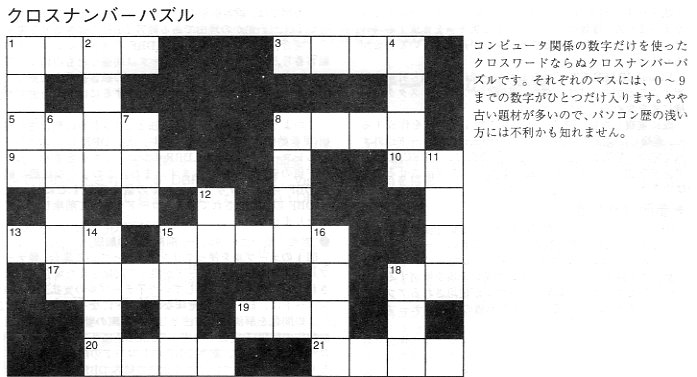

先日、久々に部屋を整理していて、当時の冊子を見つけたのですが、ちょうど10年前の1998年4月1日号のために作った冊子『A MAGAZINE』に「クロスナンバーパズル」というものがありましたので、再掲します。実のところ、この企画は、ほとんど一人で原稿を書いていたのですが、この年の "A" はアセンブラのA。メインテーマで、なんとアセンブラを扱ってます。たぶん、誰の役にも立たなかったでしょう。その『C MAGAZINE』も休刊して2年。何気に復刊を期待している今日この頃です。

ちなみに、今読み直すとかなり“思い入れ”のあるヒントの書き方になっています。例によって、免責を掲げておきます。

ヨコのヒント

[1] 1981年、IBM が発表した IBM-PC に搭載されていたインテル製の CPU、○○○○。i8086 と互換性がある命令セットを持っていたが、外部バスが8ビットしかなかったため、8ビットCPUとして分類されることもあった。IBMはパーソナルコンピュータ市場への参入にあたって、仕様を広く公開することで、急速な普及を狙った。これが、今日の IBM-PC 互換機というビジネスの始まりにもなった。

[3] ヨコ[8]の下位機種として、日本電気が1981年にパピコンという愛称で発売したパソコン、PC-○○○○。下位機種といっても ROM カートリッジによるソフトの供給、サウンド機能(PSG、3重和音)など、ヨコ[8]を上回る機能も備えており、ホビーユースを中心にヒットした。

[5] ヨコ[8]の上位機種として1981年に発売された日本電気の8ビットパソコン、PC-○○○○。ヨコ[8]との上位互換性を維持するため、2つの BASIC ROM を搭載していた。メインの BASIC では、プログラム用に利用できる 32KB の RAM、640×200のカラーグラフィックを実現する48KB RAM、専用ディスプレイを使った 640×400 のサポートなど、ビジネスユースを考えたパソコンだったと言えるが、時代とともにゲームマシンとしての性格が強まっていった。

[8] 1979年に発売された日本電気としての最初の本格的なパソコン、PC-○○○○(COMPO-BS80を除く)。キャラクタ単位ではあるものの160×100ドットのカラーグラフィック機能を持ち、BASIC を標準装備しており、国産パソコンとしてベストセラーになった。NX 以前の PC-9800 シリーズのキーボードにある [GRPH] キーは、この頃の名残りとも言えるものである。

[9] ヨコ[20] の VM シリーズに搭載された日本電気製CPU、μPD○○○○○。V30 とも呼ばれ、ごく一部の命令を除き、ヨコ[15]との互換性を持っていた。その後、上位の CPU も開発されたがパソコンとしては LT シリーズに V50 が採用された以外には使われず、制御機械などで使われることが多かった。

[10] 富士通が FM-R シリーズの前に発売していた16ビットパソコン、FM-○○β。携帯型の FM-○○πもあった。

[13] インテル初の 32 ビット CPU、iAPX○○○(または、80○○○)。もっとも、OS 自身の32ビット化がさほど進まず、仮想86モードを使った EMS エミュレータやプロテクトモードとリアルモードを容易に切り替えられる仕組みを使った環境切り替えなど、16ビット環境の利便性を向上させるために使われることが多かった。実際に32ビットOSが普及する頃には、ほとんど姿を消してしまった。

[15] i8086 との上位互換性を持った 16ビット CPU、i○○○○○。即値によるシフト・ローテイト命令、レジスタ全体の PUSH/POP など、拡張された命令セットを持っていたがプロテクトモードはなく、さほど普及しなかった。

[17] モトローラ社初の CPU、MC○○○○。単純な命令セットを持っていたが、CP/M という OS を持ち、ソフトが充実していた i8080 に敗れ去った。

[18] 富士通が FM-8 の上位機種として 1982 年に発売した、FM-○○。ST、AD、EX の3機種があり、FM-8 同様、メイン CPU としてはタテ[14]を使っていたが、EX はヨコ[1]と CP/M-86 を搭載して16ビット対応を果たしていた。しかし、モトローラ製ではなくインテル CPU を使ったことでタテ[14]ファンには不評だった。しかし、歴史を振り返れば、この選択が間違いだったとは言えないだろう。

[19] 沖電気から発売されたオールインワンパソコン、if○○○。パソコン本体、ディスプレイ、フロッピーディスク、そしてプリンタをひとつのマシンに統合しており、ビジネスアプリケーションが操作しやすいよう、ファンクションキーがディスプレイの下部に用意されているといったユニークな機能もあった。8ビット機では1981年発売のモデル30、16ビット機では1983年発売のモデル50が有名。

[20] 日本電気が1982年に発売し、パソコン界に築いた金字塔、PC-○○○○。ヨコ[5]との BASIC レベルでの互換性を持った16ビットパソコンで、i8086(5MHz)、128KB RAM、640×400のカラーグラフィック(8色)など先進的な機能を搭載し、当時一般的だったカセットインターフェースをオプションとするなど、ビジネス向けであることをアピールした。テキストVRAMや漢字ROMなど、この頃の設計は NX 以前の PC-9800 シリーズまで受け継がれている。

[21] 日本電気が1982年に発売したハンドヘルドコンピュータ、PC-○○○○。テンキーやファンクションキー、N20-BASIC など、パソコンに近い機能を搭載していたものの、当時はコンパクトなポケットコンピュータが流行しており、あまりヒットしなかった。

タテのヒント

[1] インテルのCPU、i8086 の浮動小数演算を高速化するためのコプロセッサ、i○○○○。当時、CPU 自身はレジスタや演算命令が整数に限られており、高速かつ精度の高い浮動小数演算を実行するために必要だった。また、コプロセッサのないマシン上で浮動小数演算を実行させるためにエミュレータという仕組みを提供している開発ツールも多かった。486DX 以上では、この機能は CPU 自身に組み込まれている。

[2] 日本電気が 1983年に発売したノート型コンピュータ、PC-○○○○。京セラの OEM であり、40桁×8行(240×64)の LCD パネルを持ち、フルキーに近いキーボードを備えていた。しかし、現在のように漢字を表示することは難しく日本のビジネスの利用に耐えるものではなかった。

[4] シャープが1980年に発売した最初のポケットコンピュータ、PC-○○○○(2つの製品が発売されたが、記録できるステップ数の多い方)。電卓よりやや大きめのサイズで BASIC が使えるという画期的なものだった。しかし、CPU が 4ビットだったため数値計算の処理は電卓よりも遅く、BASIC のプログラムも for 文を100回繰り返すのに23秒もかかるほどだった。この製品の発売以後、一時期はカシオに急追されたが(タテ[7]参照)、シャープはポケットコンピュータ市場での最大のヒットメーカーとなり、この実績が現在の電子手帳の繁栄にも結びついている。

[6] ヨコ[15]の上位 CPU、i○○○○○。16ビットのプロテクトモードによって16MBまでのメモリ管理やマルチタスクOSに必要な機能を備えていたが、当時は高速な i8086 として使われることがほとんどだった。この CPU に対応した OS/2 は売れ行きが伸びず、本格的に使われ始めるのは Windows 3.0 の登場を待たねばならなかった。ただし、Windows 3.0 が登場した頃にはヨコ[13]があり、これを使ったエンハンスモードの方が好まれた。

[7] カシオのポケットコンピュータ、PB-100 の後継機種、PB-○○○。1981年に発売された PB-100ではオプションだった1KBのメモリが標準実装されていた。PB-100 は、カシオ初のポケットコンピュータであり、タテ[14]に比べて桁違いの高速性と関数電卓に匹敵する数値演算機能が売りであり、ヒットした。しかし、BASIC がやや特異であるなど、速度が向上したシャープ製のポケットコンピュータに比べて、後続の機種は競争力を失っていった(タテ[4]参照)。カシオは後年 FP-1100 という数値計算にすぐれた低価格パソコンを発売したが、スクロール速度が遅いといったマイナス面もあり、ヒットには至らなかった。他社に遅れて MSX パソコンもリリースしたが、MSX 自身の衰退とともに自然消滅。現在は、Windows CE 対応の CASSIOPEIA で巻き返しを図っている。

[8] 現在、CPU の圧倒的なシェアを誇るインテルの初代8ビットCPU、i○○○○。これ以前に、インテルは4ビットCPUであるi4004を送り出し、これは世界初のマイクロプロセッサと言われている。また、急速に普及したのは 1974年に発売された改良型の i8080(i8080A)である。

[11] ヨコ[3]の上位機種として、1984年に日本電気から発売されたパソコン、PC-○○○○。フロッピーディスクを搭載し、さらに音声合成を組み込んでいた。また、1000字程度の教育漢字を ROM で提供していた。

[12] タテ[15]の設計者がザイログ社に移籍して開発した CPU、Z-○○。i8080 との上位互換性を持ち、実行速度が高速だった。裏レジスタや拡張レジスタといった存在も忘れ難い。μPD780 といった互換 CPU も含め 8ビットパソコンの主流として、圧倒的なシェアを獲得し、ヨコ[3]、ヨコ[5]、ヨコ[8] でも採用された。

[14] モトローラから発売されたCPU、○○○○。ヨコ[17] の後継であり、マルチユーザー、マルチタスクを実現した OS-9 というすぐれた OS も提供された。賢くなった電卓といわれたインテル系 CPU と違い、小さくなった汎用機とも言われ、命令体系は洗練されていたが、80系CPUを凌駕することはできなかった。モトローラは、後に内部32ビット、外部16ビットの 68000 をリリースした。68000 から 8040 までが Macintosh に採用され、一時代を築いたものの、現在では IBM との共同開発による PowerPC にその座を譲っている。

[15] タテ[12]で一世を風靡したザイログ社が1979年にリリースした16ビットCPU、Z-○○○○。しかし、タテ[12]と違い、ほとんど普及しなかった。16ビット時代には、ふたたびインテル対モトローラの時代を迎えるのである。

[16] モトローラをスピンアウトした技術者が設立した MOS Technologies の代表的なCPU(MPU)、○○○○。パイプライン処理や10進演算用のフラグなど、画期的な機能を持ち、この CPU を搭載したパソコンは一世を風靡した。ファミリーコンピュータで使われている CPU は、この CPU との下位互換性を持っている(10進演算などはない)。

[18] ヨコ[20]に続いて日本電気が発売した、PC-○○○。京セラの OEM であり、MS-DOS やマウスの標準装備、512×720のグラフィック、縦横切り替え可能なディスプレイなど、進んだ機能を実現していたが、高価であることやソフトウェア不足により普及は進まなかった。

※本来、まともなクロスワードでは黒マスがつながっていてはいけません。こんな塊で黒マスが残っているのは、あまりよい出来ではないのですが、力尽きました。ごめんなさい(と、当時も同じことを書いているのですが^_^;)

| « 2008年3月12日 | 2008年4月1日の投稿 |

2008年6月21日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命