文章力を高めるための5つのステップ・その5(最終回)

「文章力を高めるための5つのステップ」と題した記事の、いよいよ最終回です。

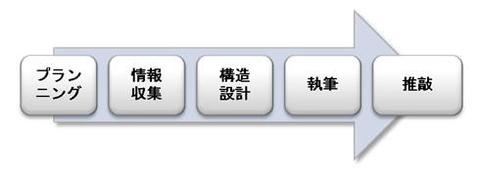

プロセスのステップは、次の通りでした。

- プランニング

- 情報収集

- 構造設計

- 執筆

- 推敲

今回は、4番目と5番目を一気にご紹介します。

執筆

文書の構造が決まったら、いよいよ執筆です。内容(答え)を書いていく段階ですね。ほとんどの人は本当に「書く」のではなくキーボードを使って「入力する」のでしょうけど、ここでは「書く」という表現に統一します。ちなみに「内容(答え)って、なんじゃ?」という方は、こちらをご覧くださいね。

ここまでのステップが確実にできていれば、文書作成はそんなに難しくないはずです。情報収集のステップで集めたことを基にして書いていきます。

ここで本来であれば「子供でもわかる文体で」とか「句読点の位置に気を付ける」とか「お勧めの文例集はこれだ」とか出て来るんでしょうけど、それは他の人達に任せて、私は別のことをお話しします。ただし、これはPCなどのツールを使う場合のステップです。紙に手書きをする場合はこの限りではありませんので、注意してください。

それは、せっかく設計した構造をいったん無視して、書きたいことをとにかく書く、ということです。順番なんて、気にしなくて結構です。収集した情報に基づいて、思いついたものを思い付いた順番に、とにかく書きなぐります(キーボードを打ちまくります、と言うのが正しい?)。内容の深さや長さ、網羅性なども、ここでは気にしません。情報収集したメモを見ながら書きます。

大事なことは、「書く」という手順と「構成を考える」という手順を完全に分ける、ということです。構成を考えながら書くと、どうしても手が止まります。書く時は書くことに徹する。構成は無視。書きたいように書く。すると意外にもスラスラ書けるでしょう。

ここで新しい情報を収集することはできるだけ避けるようにします。情報収集に時間がとられてしまうからです。ただし、プランニングの段階で収集した情報が変わっていないか、より新しい事実や統計情報が出ていないか、といった確認は必要かもしれません。

一通り書けたと思ったら、その書いたものを構造設計したものに流し込みます。構造設計で考えた、書いた内容の順番に沿って並べ替えるわけです。あらかじめ構造設計しているので、順番を考えるのは比較的簡単でしょう。章や節などのくくりの中での順番には注意します。どの順番で書いてあったらわかりやすいか、ということに注意しながら流し込みます。

流し込みが終わったら、いよいよ最後のステップ、推敲です。あら、執筆の章はアドバイスの内容がとっても少ない。実はそうなんです。執筆作業そのものはさほど重要ではない、と思っています。多くの人が「書く」ことに失敗しているのは、この「執筆」の段階に時間と手間を取りすぎているからなんです。「さあ、書かなきゃ」と思って、十分なプランニングも情報収集も構造設計もせずに白紙の Word や PowerPoint の前に座ったら、そりゃ、書けるものも書けません。

推敲

最後のステップは、推敲(すいこう)です。より良い文書にするためには、この推敲のステップは必須です。文書は見直せば見直すほど良くなります。

「武器よさらば」で有名な作家、アーネスト・ヘミングウェイは、満足のいくエンディングを書くために39回書き直したといわれています。著名な作家ですらそれだけ書き直すのですから、一般の人ならなおさら、見直し、書き直すことに努力しなければなりません。

推敲は次の4ステップで行います。

- 文章の流し込みが終わった文章全体を一読します。そして、今度は網羅性や内容の深さについてチェックしながらもう一度読みます。説明が不十分なところはないか、逆に冗長だったり、イシュー(問い)に対する答えと関係ない部分があったりしないか、常に読み手の立場(読み手の興味の対象、バックグラウンド、技術や知識、など)を考慮しながら読み返し、チェックします。

- その上で、足りないと感じたところを補ったり、文章のつながりがおかしいところ、説明が変なところなどを修正したり、いらないと思ったところを削ったりしていきます。特に削ることは大切です。思い入れのある内容ほどたくさんのことを盛り込みたくなりますが、イシュー(問い)と関係のないことは、勇気を出して削りましょう。

このステップ1とステップ2を何度も繰り返して、文章に磨きをかけていきます。 - 加筆したり修正したり削ったりしていくうちに、構造設計そのものに手を加えたくなる場合もあります。その場合は、構造設計そのものを変えてしまっても構いません。プログラミングの場合は実装(製造)の段階で設計を見直すのは手戻りになりますが、文書の場合はそこまでシビアではありません。読み手にとっての読みやすさ、分かりやすさ、そして何より「内容が過不足なく誤解なく読み手に伝わり、読み手が期待する反応を示してくれる」ことこそが大事です。そのために構造設計を変えたほうがいいと判断したなら、大胆に変えましょう。

- 最後に、各章や節などの見出し、そしてタイトルを再考します。内容を端的にひとことで表した見出しやタイトルにしましょう。ビジネス文書にドラマ性は不要なので、「今回の不具合の意外な原因と驚きの対策」のような見出しではなく、シンプルに「今回の不具合の原因と対策」のような見出しで十分です。その章や節に書いてあることをひとことで言ったら何か、というような観点で見出しやタイトルを考えます。最後にもう一度全体を読んで、違和感がなかったら完成です。

時間配分について

全5回にわたってお話してきたのも、これで最後です。

プロセスのステップをしつこく挙げると、

です。この時間配分の目安を最後にお話ししましょう。変なところに時間をかけすぎると、期日までに間に合わない、なんてことになりかねませんから。

私の経験では、次のような感じで時間を割り当てるといいでしょう。

- 「プランニング~情報収集~構造設計」に 30%

- 「執筆」に 30%

- 「推敲」に 40%

今まで、「執筆」に100%の時間をかけてきた人、騙されたと思って、今回のプロセスに沿ってやってみてください。もちろん慣れないうちはうまくいかないでしょう。でも、2週間も頑張れば、慣れてきます。1ヶ月もすれば、意識しなくてもできるようになります。3ヶ月続ければ、きっと自分のものになるでしょう。1年後に達人を目指してください。

今回お話している内容は、弊社の次の研修で詳細に説明しています。

興味がありましたら、ぜひお問い合わせください。