「共創」とは圧倒的な技術力でお客様の内製化を支援すること

「言葉」が先走りするのは世の常で、ITについては、その傾向が顕著なようだ。「新しいことに取り組んでいます!凄いでしょ。」だからうちに仕事ください、我が社にお任せ下さいと、新しい「言葉」を使う。その実、その「言葉」の本質を徹底して考え抜いて、自分たちのビジネスに体現しているとは限らない。ただの提灯として掲げているだけのこともある。

残念に思うのは、ビジネスの実態は何も変わらないのに、「言葉」だけを新しくして、あたかも新しい取り組みをはじめたかの誤解を世間に与えてしまうことだ。

「言葉」が先走りすることは、何も悪いことばかりではない。「言葉」を世に出すことで、世間の期待を高め、その「言葉」にふさわしい行動ができるように、自らを追い込むという効果もある。しかし、現実には、「言葉」の本質に追いつけないままに、自分たちに都合がいい解釈で決着をつけ、ごまかしていることもあるようだ。そんな「言葉」のひとつが、「共創(あるいは協創)」だ。

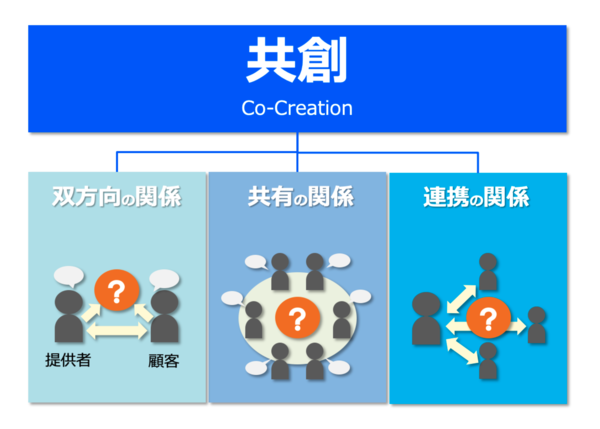

「共創」とは、2004年、米ミシガン大学ビジネススクール教授、C.K.プラハラードとベンカト・ラマスワミが、共著『The Future of Competition: Co-Creating Unique Value With Customers(邦訳:価値共創の未来へ-顧客と企業のCo-Creation)』で提起した概念と言われている。企業が、様々なステークホルダーと協働して共に新たな価値を創造するという概念「Co-Creation」の日本語訳である。

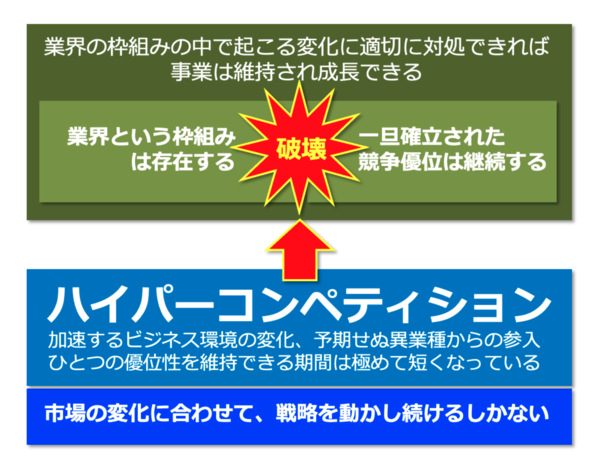

かつて、それぞれの業界は、変化の少ない競争要因に支配され、それを深く学習し動向を見極めて適切な戦略を構築すれば、長期安定的なビジネス・モデルを描けるという考え方が常識だった。業界が囲い込む市場は予測可能であり、予測に基づき中期計画を立案すれば、多少の修正はあっても計画を遂行できると考えられてきた。

しかし、ビジネス環境が瞬く間に変わってしまう時代には、うまくいった事業戦略は長続きせず、市場の変化に合わせて事業戦略を変化させ続けなければ、企業がもつ競争優位が瞬く間に消えてしまう。こうした市場特性を米コロンビア大学ビジネススクール教授、リタ・マグレイスは、自著「The End of Competitive Advantage(邦訳:競争優位の終焉)」中で、「ハイパー・コンペティション」と呼び、多くの企業はまさにこの状況に置かれていると述べている。もはや一企業だけで競争優位を生みだし続けることは難しい。

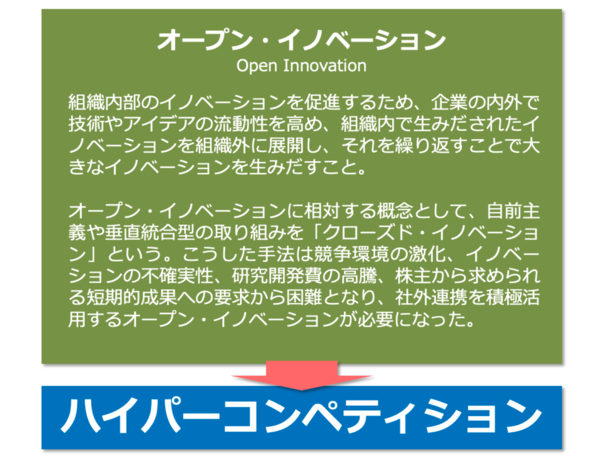

そこで、複数の企業が成果を共有し、新たな組合せを、組織を超えて創り出し、従来にない価値を生みだすこと、すなわち「オープン・イノベーション」が必要となる。つまり「共創」とは、お客様やパートナーと共にオープン・イノベーションに取り組み、新たなビジネス価値を生みだすことと捉えることができるだろう。

「オープン・イノベーション」という言葉は、ハーバード大学経営大学院の教授だったヘンリー・チェスブロウ(Henry Chesbrough)によって提唱された概念だ。組織内部のイノベーションを促進するため、企業の内外で技術やアイデアの流動性を高め、組織内で生みだされたイノベーションを組織外に展開し、それを繰り返すことで大きなイノベーションを生みだすことを意味する。

チェスブロウはオープン・イノベーションに相対する概念として、自前主義や垂直統合型の取り組みを「クローズド・イノベーション」と名付けた。こうした手法は競争環境の激化、イノベーションの不確実性、研究開発費の高騰、株主から求められる短期的成果への要求から困難となり、社外連携を積極活用するオープン・イノベーションが必要になったとしている。

SIerは共創でどのようにしてビジネスを創出するのか

VUCAの時代になって、予め用意された正解を見つけることは困難になった。お客様から与えられた「これをやってほしい」を実現することでもなければ、お客様から依頼された製品や技術、工数を、QCD(品質・コスト・納期)を守って提供することでもない。お客様とSIer、あるいはパートナー企業とが、一緒になって新たな顧客価値を創出するための最適解を探索してゆかなければならない。共創とはそんな取り組みのことを言う。

そのためには、SIer自らが圧倒的な技術力で共創をリードする必要がある。お客様にしてみれば、自分たちより優れた技術力を持たない SIerでは、自分たちに得るものがなく、共創しようとは思わないだろう。また、ビジネス・スピードを加速し、変化への即応力を持つことが目的であるとすれば、アジャイル開発やDevOps、クラウドが前提であり、コンテナやマイクロサービス、サーバーレスなども駆使できなくてはならない。そんなITを実践し、お客様の模範となって、この取り組みをリードできることが、「共創を実践する」と言うことになるのだろう。

また、お客様はITをコア・コンピタンスであり本業として捉えるだろう。そんな競争力の源泉たるITをアウトソーシングすることはなく、自らのノウハウやスキルとして蓄積しようとする。つまり、内製化に舵を切るということだ。

SIerのホームページを見ると次のような言葉が書かれている。

「共創でお客様のDXの実現に貢献する」

もし、この言葉が本心であるならば、圧倒的な技術力でお客様の内製化を支援することになる。これまでのアウトソーシングとは、ビジネスの考え方を変えなくてはいけない。

本業は人間、その本業の生産性を高めコストを削減するための従来型のITビジネスがなくなることはない。しかし、コスト削減のためのITは、そのIT自身もまたコスト削減の対象となる。つまり、コストであるITは、需要があっても、利益を伸ばしてゆくことは難しくなるということだ。だから、クラウドや自動化により、「少しでも安く」という正義が貫かれ、それに応えてゆくことが、ビジネスの機会を提供する。

一方、本業は人間とITが一体となって実現し、新たな差別化と競争力の源泉になるとすれば、ITは投資として捉えられる。ビジネス・スピードを加速し、変化に即応できる企業文化を実現するITは、投資対効果で評価される。ビジネスの成果に貢献できれば、需要は拡大し、収益の拡大が期待できるだろう。また、共創は、内製化支援だから、長期継続的なお客様との関係が必要となり、収益の安定的な維持にも貢献するだろう。

この両者を1つの戦略として論じるべきではない。両者は、その狙いも、アプローチの仕方も、求められるスキルも違う。SIerとして事業の成長を望むのであれば、前者だけではなく、後者も併せて取り組み、収益のポートフォリオを組み替えてゆく必要があるだろう。

「内製化支援」という言葉を「自分で自分の首を絞める行為である」と考える人がいるかも知れない。しかし、ITが企業のコアコンピタンスであるとの認識は、広まっているので、何とかしなくてはいけないと考える企業も増えている。だからといって、それに応えられる技術力やスキルを自分たちだけで賄うことは難しい。そうなれば、「内製化支援」の需要は。増えてゆくことになる。

「共創でお客様のDXの実現に貢献する」ためには、従来のSIビジネスのありかたを根本的に変えなければならない。技術やスキル、収益のあげ方、働き方や業績評価基準などを変える覚悟がいるだろう。

そのためには、SIer自らがDXに取り組むことだ。それができなければ、「共創でお客様のDXの実現に貢献する」を実践することは難しい。

【募集開始】新入社員のための「1日研修/1万円」・最新ITトレンドとソリューション営業

最新ITトレンド研修

社会人として必要なデジタル・リテラシーを手に入れる

ChatGPTなどの生成AIは、ビジネスのあり方を大きく変えようとしています。クラウドはもはや前提となり、ゼロトラスト・セキュリティやサーバーレスを避けることはできません。アジャイル開発やDevOps、マイクロ・サービスやコンテナは、DXとともに当たり前に語られるようになりました。

そんな、いまの常識を知らないままに、現場に放り出され、会話についていけず、自信を無くし、不安をいだいている新入社員も少なくないようです。

そんな彼らに、いまの常識を、体系的にわかりやすく解説し、これから取り組む自分の仕事に自信とやり甲斐を持ってもらおうと、この研修を企画しました。

【前提知識は不要】

ITについての前提知識は不要です。ITベンダー/SI事業者であるかどうかにかかわらず、ユーザー企業の皆様にもご参加頂けます。

ソリューション営業研修

デジタルが前提の社会に対応できる営業の役割や仕事の進め方を学ぶ

コロナ禍をきっかけに、ビジネス環境が大きく変わってしまいました。営業のやり方は、これまでのままでは、うまくいきません。案件のきっかけをつかむには、そして、クローズに持ち込むには、お客様の課題に的確に切り込み、いまの時代にふさわしい解決策を提示し、最適解を教えられる営業になる必要があります。

お客様からの要望や期待に応えて、迅速に対応するだけではなく、お客様の良き相談相手、あるいは教師となって、お客様の要望や期待を引き出すことが、これからの営業に求められる能力です。そんな営業になるための基本を学びます。

新入社員以外のみなさんへ

新入社員以外の若手にも参加してもらいたいと思い、3年目以降の人たちの参加費も低額に抑えました。改めて、いまの自分とこれからを考える機会にして下さい。また、IT業界以外からIT業界へのキャリア転職された方にとってもいいと思います。

人材育成のご担当者様にとっては、研修のノウハウを学ぶ機会となるはずです。教材は全て差し上げますので、自社のプログラムを開発するための参考にしてください。

【募集開始】次期・ITソリューション塾・第43期(5/17開講)

ChatGPTをはじめとした生成AIの登場により、ここ数ヶ月で、IT界隈の常識が一気に塗り替えられた気がします。スマートフォンの登場により、私たちの日常が大きく変わってしまったことに匹敵する、大きな変化の波が押し寄せているようです。ブロックチェーンやWeb3、メタバースといったテクノロジーと相まって、いま社会は大きく動こうとしています。

ITに関わる仕事をしているならば、このような変化の本質を正しく理解し、自分たちのビジネスに、あるいは、お客様の事業活動に、どのように使っていけばいいのかを語れなくてはなりません。

ITソリューション塾は、そんなITの最新トレンドを体系的に分かりやすくお伝えすることに留まらず、その背景や本質、ビジネスとの関係をわかりやすく解説し、どのように実践につなげればいいのかを考えます。

- SI事業者/ITベンダー企業にお勤めの皆さん

- ユーザー企業でIT活用やデジタル戦略に関わる皆さん

- デジタルを武器に事業の改革や新規開発に取り組もうとされている皆さん

- IT業界以外から、SI事業者/ITベンダー企業に転職された皆さん

- デジタル人材/DX人材の育成に関わられる皆さん

そんな皆さんには、きっとお役に立つはずです。

詳しくはこちらをご覧下さい。

- 期間:2023年5月17日(水)〜最終回7月26日(水) 全10回+特別補講

- 時間:毎週(原則水曜日・初回のみ木曜日) 18:30-20:30 の2時間

- 方法:オンライン(Zoom)

- 費用:90,000円(税込み 99,000円)

- 内容:

- デジタル・トランスフォーメーションの本質

- ソフトウェア化するインフラとクラウド・コンピューティング

- DXの基盤となるIoT(モノのインターネット)と5G

- データを価値に変えるAI(人工知能)とデータサイエンス

- おさえておきたい注目のテクノロジー/Web3と量子コンピューティング

- 加速するビジネス・スピードに対処する開発と運用

- デジタル・サービス提供の実践

- クラウド/DevOps戦略の実践

- 経営のためのセキュリティの基礎と本質

- 総括・これからのITビジネス戦略

- 特別補講 *講師選任中*

【図解】コレ一枚でわかる最新ITトレンド 改装新訂4版

2022年10月3日紙版発売

2022年9月30日電子版発売

斎藤昌義 著

A5判/384ページ

定価2,200円(本体2,000円+税10%)

ISBN 978-4-297-13054-1

目次

- 第1章 コロナ禍が加速した社会の変化とITトレンド

- 第2章 最新のITトレンドを理解するためのデジタルとITの基本

- 第3章 ビジネスに変革を迫るデジタル・トランスフォーメーション

- 第4章 DXを支えるITインフラストラクチャー

- 第5章 コンピューターの使い方の新しい常識となったクラウド・コンピューティング

- 第6章 デジタル前提の社会に適応するためのサイバー・セキュリティ

- 第7章 あらゆるものごとやできごとをデータでつなぐIoTと5G

- 第8章 複雑化する社会を理解し適応するためのAIとデータ・サイエンス

- 第9章 圧倒的なスピードが求められる開発と運用

- 第10章 いま注目しておきたいテクノロジー

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。