共創と営業とDXと

正解のない時代に、お客様と一緒になって正解を探索し、時々の最適解を創り出してゆく。営業は、その旗振り役として、お客様をリードしてゆかなければならない。これまでの営業の常識を逸脱すことかも知れないが、そうしなければ、営業としての役割を果たせないとすれば、そのためのスキルを磨き、行動を変えてゆかなければならない。

そんなこれからの営業を考える上で、お客様との関係をどのようにしてゆけばいいのかを考えてみることにしよう。

デジタル・トランスフォーメーションの実現を支える「共創」

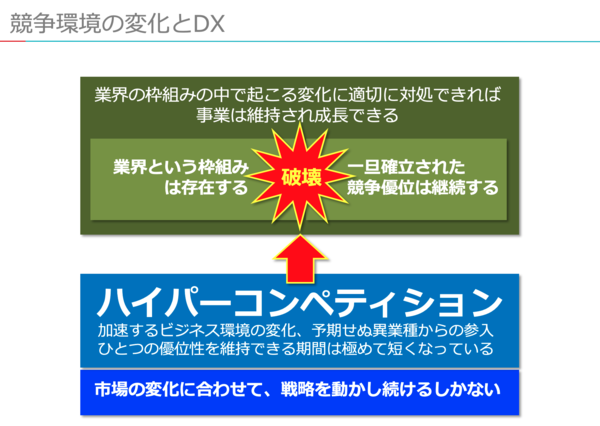

リタ・マグレイスの著「競争優位の終焉」に述べられているように、企業はいま「ハイパーコンペティション」という状況に立たされている。こういう時代にあっては、一企業だけで連続して競争優位を生みだし続けることはできない。そこで、「共創」によって競争優位を生みだし続けようという考え方に期待が寄せられている。

この言葉が、いま注目されているのは、ビジネスのスピードが加速し、変化への即応の如何が企業の死命を制する時代になったという意識が高まったためだ。苦労して築き上げた競争優位であっても、ビジネス環境の変化は急激で、これを長期継続的に維持することができなくなった。連続的に競争優位を生みだし続けることができなければ生き残れない時代となったからだ。

そんな「共創」は、組む相手や組み方によって、3つのタイプに分けることができる。

双方向の関係

価値の提供者である企業が、お客様と一緒になって、価値を産み出してゆこうという取り組み。既存の商品やサービスを売り込むことではなく、お客様と共に課題と向き合い解決方法を考えてゆくことや、新たなビジネス・モデルを作ってゆこうという取り組み。

お客様を駆け引きや交渉の相手と捉えるのではなく、自らも課題を解決したい当事者としての視点を持ち、対等な立場で議論を進め、新たな価値を生みだしてゆくことが大切になる。

共有の関係

コンソーシアムやコミュニティのようなオープンな関係を築き、同じテーマを共有して、知恵を出し合い、議論してゆこうという取り組み。誰かに依存し、成果の一方的な受容者となるのではなく、そこに参加する誰もが、それぞれの役割を果たし、自律的にリーダーシップを発揮して、新たな価値を生みだしてゆこうというもの。

提携の関係

価値を生みだしたい主体となる企業が、自社だけでは満たすことのできない不足を他社の協力を得て解決してゆこうという取り組み。この関係は、発注者と提供する業者という関係ではなく、一緒になって課題に向き合い、アイデアを出し合って新たな価値を生みだしてゆこうというパートナーシップの意識がなくてはできない。企業の格が違う、業界が違うという理由で上下関係を意識しての取り組みは、成果をあげることはできない。

これら3つのタイプに共通し、欠かすことのできない思想が「オープン」だ。

- 成果を共有する

- その成果を加工、追加し価値を高める

- 再び成果を共有し、このサイクルを持続、拡大してゆく

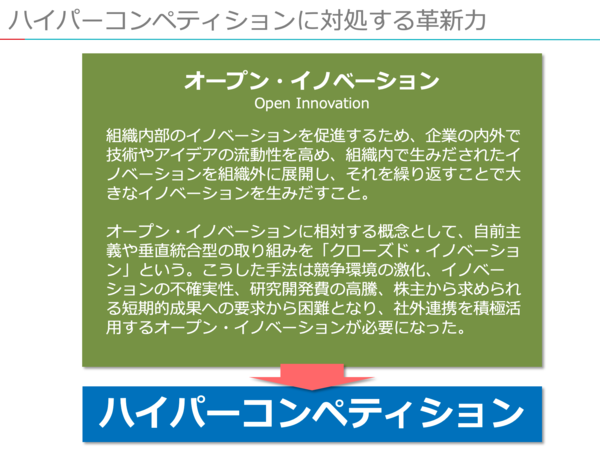

こうやって新しい組合せを、組織を超えて作り出し、これまでに無い新しい価値を生みだすこと、すなわち「オープン・イノベーション」が、「共創」を支える原動力となる。

この「オープン・イノベーション」という言葉は、ハーバード大学経営大学院の教授だったヘンリー・チェスブロウ(Henry Chesbrough)によって提唱された概念で、組織内部のイノベーションを促進するため、企業の内部と外部との技術やアイデアの流動性を高め、組織内で生みだされたイノベーションをさらに組織外に展開し、それを繰り返すことでさらに大きなイノベーションを生みだすことを意味する言葉だ。

チェスブロウはオープン・イノベーションに相対する概念として、自社の中だけの自前主義、垂直統合型の取り組みをクローズド・イノベーションと名付けた。このようなやり方は、競争環境の激化、イノベーションの不確実性、研究開発費の高騰、株主から求められる短期的成果への要求から困難になってきた。そのために社外との連携を積極活用するオープン・イノベーションが必要になったとしている。

ただ、この現実は、ベンチャー企業にとっては、チャンスと言える。オープン・イノーペーションで既存の企業と組むのではなく、既存の常識を新しい常識を置き換え競争のルールを変えることができれば、競争優位を手に入れることができる。それを彼らは、既存企業を凌駕する圧倒的なスピードで仕掛けてくる。そんな彼らと同じスピードを手に入れなければ、オープンイノベーションは機能しないことを肝に銘じておくべきだ。

また、「イノベーション」という言葉だが、20世紀初頭に活躍したオーストリア・ハンガリー帝国生まれの経済学者シュンペーターが、初期の著書『経済発展の理論』の中で、「新結合(neue Kombination/new combination)」という意味で使っている。これは、クレイトン・クリステンセンによる「一見、関係なさそうな事柄を結びつける思考」という定義とも符合する。つまり、モノ・仕組みなどのこれまでに無い新しい組合せを実現し、新たな価値を生み出して大きな変化を起こすことを意味する言葉として使われる。新しい何かを「発明する(Invention)」とは異なる概念だ。新しい技術を開発することがイノベーションであるとの誤解もあるが、決してそういうことではない。新しい技術も含め、それを使うか使わないかも選択肢に入れながら、新しい価値を産み出し、世の中に影響を与えて行く、そのためのプロセスの結果イノベーションだ。

このように考えてみると、「共創」とは、お客様と共にオープン・イノベーションに取り組み、新たなビジネス価値を生みだす取り組みと言えるかもしれない。

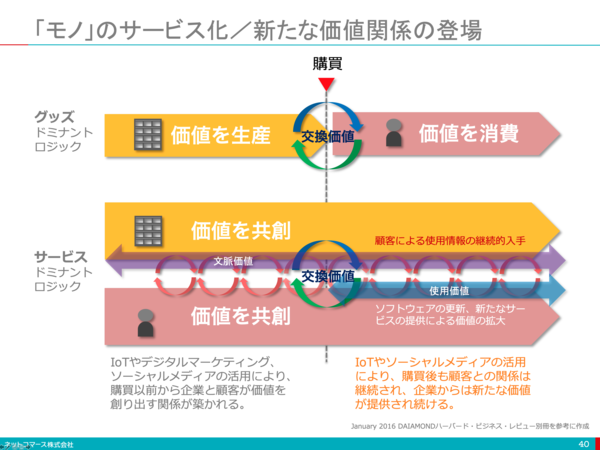

また、「共創」における「双方向の関係」が、IoTによって、大きな進化を遂げてゆくことも理解しておくべきだろう。製造業に例をとれば、これまでの製造業のビジネスは、メーカーが価値を創造し、それを顧客が購入して価値を消費することで成り立っていた。そのため、魅力的な価値をモノに作り込み、その価値で顧客の購買意欲をかき立てる「商品価値先行の考え方/Good's Dominant Logic」を前提としていた。

しかし、IoTによって、モノにセンサーが組み込まれ、使用者の使用状況が逐次把握できるようになれば、次のようなことができるようになる。

- その使用状況に合わせて製品の機能や性能を、そこに組み込まれたソフトウェアをアップデートすることで向上させる

- 使用状況から、故障やトラブルを予見し、事前に対処して使用者の安全、安心を担保する

- 実際の使用状況をデータとして捉え、そのデータを利用してよりよい製品を開発する

モノを作って提供するだけではなく、提供した後の使用の段階でも継続的につながりサービスを提供し続けることができる。そんなモノとサービスが一体となったところに価値を生みだすことで、この組合せ全体を魅力としてゆこうという「サービス価値先行の考え方/Service Dominant Logic」が優位になってゆく。

デジタル・トランスフォーメーションの実現のための決まった正解はない。「お客様から与えられた正解をどうすれば実現できるか」といった取り組みでもなければ、ましてや「お客様から依頼された製品や技術、工数をどうすれば、QCD(品質・コスト・納期)を守って提供できるか」ではない。だから、業務のプロであるお客様とテクノジーのプロたちが、ビジネス環境の変化やテクノロジーの進化にアンテナを張り、試行錯誤を繰り返しながらその時々の最適解を探索し、創造してゆく取り組みでなければ、うまくいかないだろう。「共創」とは、そんな取り組みを意味する言葉でもある。

お客様との関係を深化させ、一緒になってイノベーションを加速してゆこうという想いから、「共創」という言葉を掲げることは、意味のあることだが、それを「お題目」としないためには、ここに紹介したような「共創」の意味に真摯に向き合い、具体的な施策に結びつけてゆくことが大切となるだろう。

自分たちのできることにこだわらず試行錯誤を繰り返す

世の中がデジタル・トランスフォーメーションへ突き進む中、この時代にふさわしい営業のあり方を模索してゆかなければならない。特に心得るべきは、お客様の課題やニーズを先取りし、お客様の未来を具体的に描き、お客様の取り組みを主導することだ。そして、お客様と対等に議論し、お客様の「あるべき姿」を見つけ出し、ビジネスの成果につなげてゆくことに取り組まなくてはならない。

- これまでできなかったことができるようになる

- これまでは想像もできなかった劇的な改善が見込まれる

- これまでにはなかった新しい価値が生まれる

こんな可能性をお客様のビジネスの成果に組み込むことができてこそ、私たちは、お客様の良き相談相手となりパートナーとして受け入れてもらえる。

そのためには、自分たちの持つ技術や取り組みのどこに強みがあるのかをまずはしっかりと把握することだ。その強みやノウハウをビジネスの価値に置き換えて考え、お客様に説明できなくてはならない。また、お客様に対して、技術の機能や性能を伝えることではなく、お客様のビジネスにどのように適用し、どのようなビジネス価値を生みだすことができるというユースケースをわかりやすく伝えることもできなくてはならない。

魅力的なユースケースを見つけ出すには、お客様の業務や経営に関心を持ち、お客様と対話し、何をブレークスルーすれば、お客様の価値を高められるのかを見極めることだ。

お客様が求めているのは技術やノウハウを使うことではない。お客様と共に描いた「あるべき姿」を実現し、ビジネスの成果を手に入れることだ。ならば足りないところは、自社にこだわらず社外にも優れた技術やノウハウを求め、それらを組み合わせることで、お客様の価値を最大にすることに全力を尽くさなくてはならないだろう。

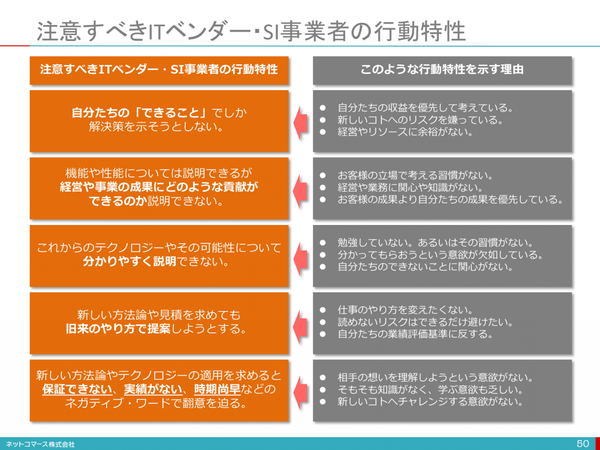

もし、次のような対応をしているのであれば、これは大いに反省すべきだ。

- 自分たちの「できること」でしか解決策を示そうとしない。

- 機能や性能については説明できるが経営や事業の成果にどのような貢献ができるのか説明できない。

- これからのテクノロジーやその可能性について分かりやすく説明できない。

- お客様が新しい方法論や見積を求めても旧来のやり方で提案しようとする。

- 新しい方法論やテクノロジーの適用を求めると保証できない、実績がない、時期尚早などのネガティブ・ワードで翻意を迫る。

新しいことへ取り組もうとするのだから、何が成果なのかは分からないこともある。これまでのやり方がそのまま使えるとも限らない。何が正解か分からないのだから、ある程度で踏ん切りを付けて、さっさとやってみることだ。やってみて、確かめて、失敗から反省し、改善してゆく、そんなプロセスなくして、お客様のデジタル・トランスフォーメーションの実現につながる手立てを見つけることはできない。また、やってみることで、思わぬ気付きも得られる。そのことが、新たなノウハウとなって、自分たちの価値を高めてゆく。