日本半導体・デジタル産業政策の現在地と今後

半導体は現代のデジタル社会と経済成長を支える基盤技術として、その重要性がますます高まっています。AIやIoT、5G通信、クラウドコンピューティングなど、革新的技術の普及に伴い、データ処理能力の飛躍的向上と低消費電力化が求められています。

こうした背景から、日本政府は「AI・半導体産業基盤強化フレーム」を策定し、2030年度までに官民合わせて50兆円以上の投資を誘発する計画を打ち出しています。本フレームは、国内の生産拠点や研究開発体制の強化を図り、国際競争力の向上と経済安全保障の強靭化を目指しています。

具体的な実行に向けて、経済産業省は2024年12月25日、「第1回 産業構造審議会 商務流通情報分科会 次世代半導体等小委員会」を開催。この中から、半導体・デジタル産業政策の今後の方向性に焦点をあてて取り上げたいと思います。

AIとロボティクスのユースケース拡大

AI技術の発展は、製造業から医療、交通、教育、金融といった多岐にわたる分野で生産性向上に寄与しています。政府はこの流れをさらに加速させるため、AIの開発力向上と利活用促進を一体的に推進していく方針です。

AIの高度化を支援する「GENIACプログラム」では、マルチモーダル化(画像、音声、テキストなど複数形式のデータ処理)や推論の効率化に注力し、特定ユースケースに最適化されたAIの開発の促進を支援。また、大規模データセットの活用や計算資源の調達支援、データエコシステムの構築を推し進め、AI開発者と利用者の交流を促すコミュニティ活動を強化していく計画です。

ロボット技術の発展は労働力不足の解消や自動化の促進に寄与すると期待されています。複雑な環境下での柔軟な対応力を高めるため、オープンな開発基盤の構築やロボティクス向けのデータ収集、モデル開発を推進していくとしています。

デジタルインフラの整備とエネルギー効率化

デジタル社会を支えるインフラ整備は、今後の経済発展と社会課題解決における重要な役割を担うとされ、政府ではAIを活用したデータセンター(AI-DC)の構築を推進し、通信インフラやエネルギー効率化を強化していくとしています。

AI-DCとエネルギー効率化

AI向けデータセンター(AI-DC)では、AI半導体を活用したテストベッドの構築が進められています。これにより、AI計算資源の効率的利用やソフトウェア開発が促進され、ラピダスの将来需要にもつながる可能性があります。また、省エネAI半導体の設計支援や冷却設備の効率化による、エネルギー消費削減への期待も高まっています。

5Gおよび海底ケーブルの強化

5G通信や海底ケーブルの敷設では、グローバル市場の創出と経済安全保障の強化を目指しています。政府は関係省庁と連携し、国際的な競争力を高める取り組みを拡大していくとしています。

アーリーハーベストプロジェクトの展開

2024年度からは、ドローン航路整備や自動運転支援道路の設定、インフラ管理のデジタル化などの先行地域プロジェクトを開始。これにより、デジタルライフラインの早期実現と効率化が促進していく計画です。

量子コンピュータ研究の推進

次世代技術として注目される量子コンピュータの研究も強化。産総研の「G-QuAT」を中心に、量子とAI技術を融合したビジネスモデル開発や産業化を促進していく方針です。

半導体設計開発の強化とエコシステム構築

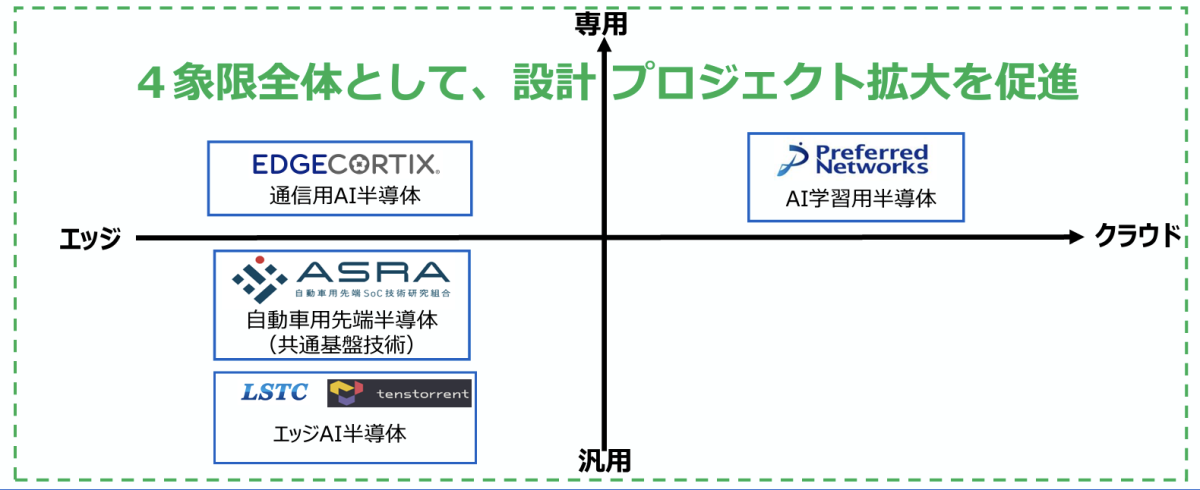

国内AI基盤(データセンター)への多様なAI半導体搭載拡大とともに、半導体ユーザーとサプライヤーが連携するエコシステムの構築を進めていく方針です。

プロジェクト拡大による開発強化

通信用AI半導体やAI学習用半導体、自動車用先端半導体などの設計プロジェクトを拡大。また、海外の最先端設計拠点を国内に呼び込み、日本のイノベーション力を強化する取り組みも推進していくとしています。

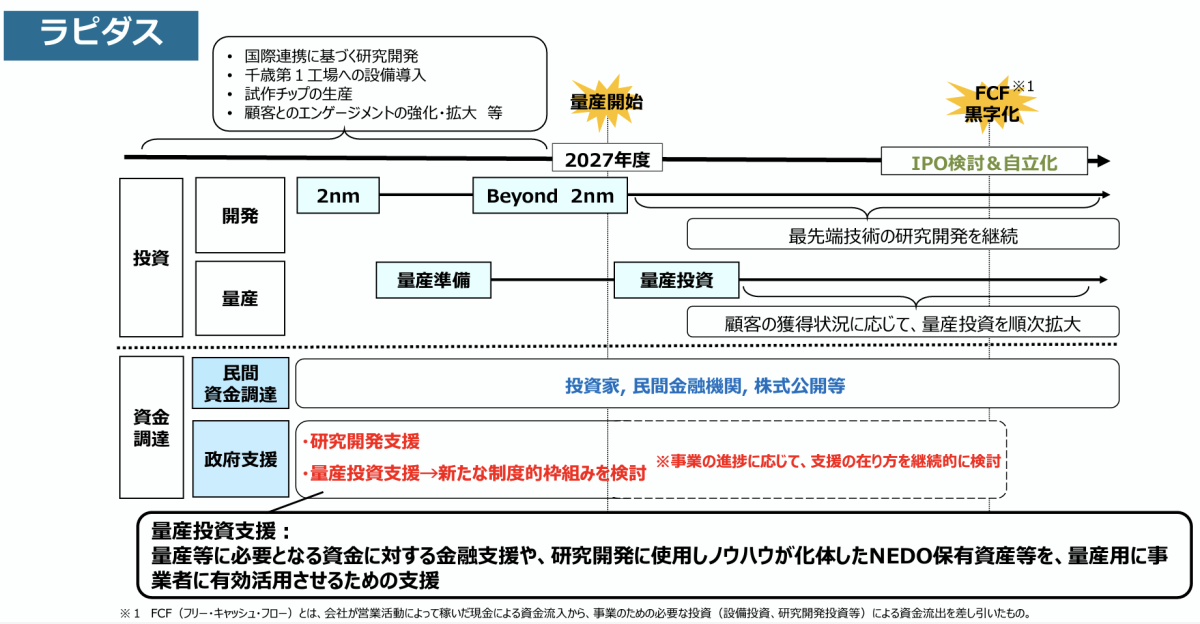

ラピダスの量産体制強化に向けて

ラピダスは次世代半導体の量産技術開発を進めており、2027年度の半導体の2nmの量産開始を目指しています。政府は研究開発支援や量産投資支援を提供し、事業の進展に応じて新たな制度枠組みを検討していくとしています。IPO(株式公開)による自立化を目指し、顧客獲得に応じた量産投資拡大を計画しています。

先端半導体および戦略半導体(従来型半導体等)の強化

先端メモリと先端ロジック

生成AIの普及に伴い、高性能かつ低消費電力の先端メモリ半導体の開発と量産拠点の確立が急務となっています。そのため、アーキテクチャレベルでの効率化を目指した設計と、それを支えるメモリの開発も推進していく計画です。先端ロジック半導体ではJASM2号棟プロジェクトを推進し、国内外の需要に応じた生産体制を強化していくとしています。

戦略半導体とサプライチェーン強化

パワー半導体では、車載用半導体を中心とした設計・生産の連携を強化し、国際競争力を高めます。また、アナログ半導体では国内サプライヤーとの連携を通じて経済安全保障を強化。さらに、サプライチェーンの多様化を通じて供給リスクの低減を図る方針です。

グローバル連携と産学連携の強化

日本は、産学連携と国際協力を通じて技術開発と人材育成を推進していく方針です。LSTCを中心に、海外のトップ研究機関との連携や産業界からの参画拡大を図り、持続的な技術革新を促進していくとしています。

今後の展望

半導体・デジタル産業政策は、日本の半導体およびデジタル産業の国際競争力を高めるとともに、デジタル社会の持続可能な発展を実現するための基盤づくりのため、重要な位置づけとなります。

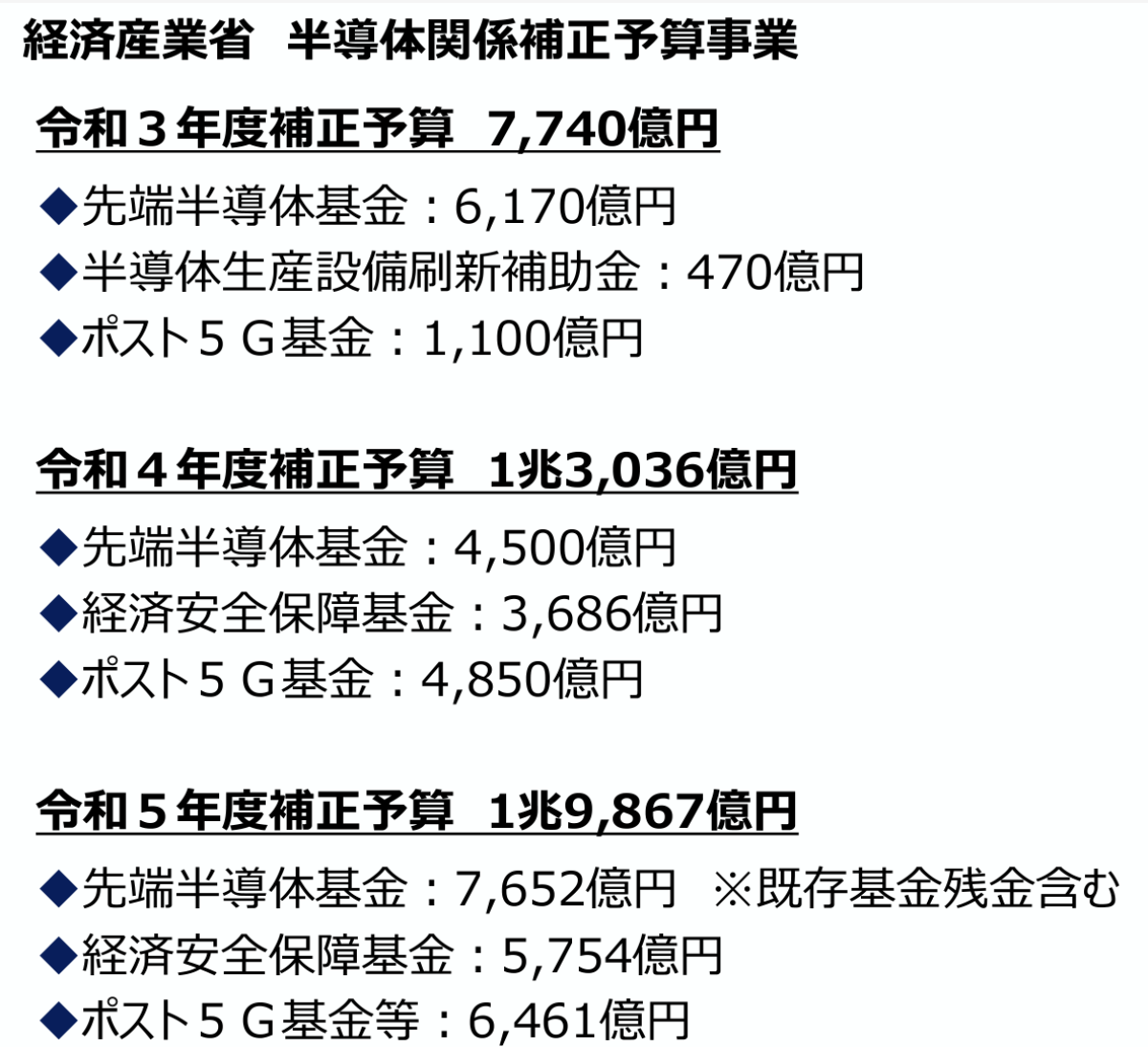

経済産業省の半導体関係補正予算事業では、年々予算額も増えていることから、政府も強化していることが伺えます。

今後の半導体・デジタル産業政策では、生成AIや自動運転などの社会実装を支える次世代半導体の生産体制の確立が急務となっています。高性能かつ低消費電力の半導体開発を推進し、量産化に向けた設備投資、さらには人材育成への支援を強化していく必要があります。

また、エッジ端末やデータセンターの計算能力向上に対応するためのインフラ整備も進め、AIの利活用促進と計算需要拡大に対応していくことも重要となっています。

民間投資を活性化するための官民連携や、金融支援措置を通じた資金調達支援も重要性がも高まっています。技術開発から量産体制の構築までをスムーズに進めると同時に、サプライチェーンの強靭化を図っていく必要もあります。グローバル市場を見据えた競争力強化とともに、経済安全保障の観点から国内拠点の確保を進め、産業基盤の持続可能な成長を目指していくことも求められています。

半導体・デジタル産業政策は、これからの日本の社会・産業を占う上で、重要な政策の一つとなっていくでしょう。

![]()