| « 2007年6月24日 | 2007年7月2日の投稿 |

2007年8月29日 » |

「ZEN STONE PLUSかったど~」と喜びのあまりトラックバックを2度も送ってきてしまったkoutaさんにほほえましさを感じつつ、まだZEN STONE PLUSを買っていない自分は指をくわえてみています。

録音機能もそれなりで、FMラジオも実用性が高いという予想通りのレビュー。1つ発見だったのは、液晶部分にバッテリー容量も表示されていること。先代はLEDの色で表示されていたことを考えると、分かりやすくなっていい感じです。

で、koutaさんも添付のソフトウェアについて一言述べているように、ソフトウェアはWebサイトからダウンロードする方式になっているのがクリエイティブクオリティー。まぁ常に最新版をダウンロードできるという点でCD添付よりはるかにいいですが、そもそもiTunes以外にもうこのたぐいのソフトウェアをインストールしたくない、あれもこれもiTunesで管理できないか、という方のために、「iTunes Agent」をご紹介。

上述したようなユーザーのわがままをかなえてくれるこのソフトウェアは、iPod以外のUSBマスストレージ対応のMP3プレイヤーをiTunesで管理するためのもの。仕組みとしては、タスクトレイに常駐させ、MP3プレイヤーの接続を監視、プレイヤーが接続されると、iTunesのプレイリストと同期させるといういわばブリッジソフトウェア。利用には「.Net Framework 2.0」が必要です。

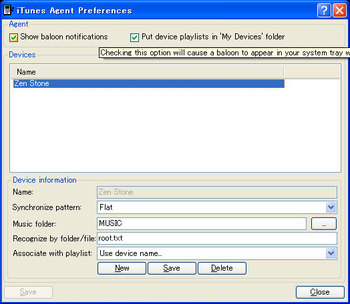

設定もそれほど難しくなく、上の設定画面から[New]ボタンを押してデバイスの登録を行うところから始まる。

Nameはデバイス名。自分が分かればいいので適当に。

Synchronize Patternは、同期時にどんなファイル命名・配置を行うかの設定。「iTunes」「ArtistFolder」「Flat」の3つから選択可能。iTunesぽい配置にしたいなら「iTunes」、ArtistFolderはアーティスト名+アルバム名というフォルダを作成し、その中にそれぞれのファイルを配置。Flatはフォルダを作成せず、アーティスト名+アルバム名のファイルを同じディレクトリ上に配置する。

MusicFolderは、デバイスのどこに音楽ファイルを配置するのかを指定するもの。まぁルートディレクトリでいいんじゃないかと。ここでは一応「MUSIC」というフォルダを作ってそこに入れるように指定している。

このソフトウェアで一番情報が錯綜しているのがデバイスの識別を行うためのRecognize by folder/fire。任意のディレクトリかファイル名を指定しておけばいいのだが、少し前のバージョンでは、ディレクトリを指定するときには「D:」、ファイルを指定するときは「F:」と識別子を付けなければならなかった。これをドライブレターと勘違いした記事もかつては散見され、このあたりがこのソフトウェアを分かりにくくしていた原因かと思う。最近のバージョンではディレクトリもファイルもそのまま書けばよい。ここではデバイスのルートディレクトリに「root.txt」という名前だけの空ファイルを作成し、それを指定している。

最後のAssociate with playlistは、iTunesのどのプレイリストと同期させるのかを選択する。

こんな感じで登録し終わったら[save]ボタンを押すことで、デバイスが登録される。

あとはiTunesをおもむろに立ち上げ、USBにデバイスを差し込むと、「My Devices」のところにマウントされる。見た目はプレイリスト。あとはプレイリストを好き勝手にいじって、最後にタスクトレイに入っているiTunes Agentを右クリックし、[Synchronize devices]を選択すると同期がはじまる。

これでクリエイティブ純正の管理ソフトウェアを入れることなく、iTunesでデバイスを管理できるようになります。さすがにiPodと連携する場合と比べるとスマートではないですが、便利なソフトウェアであることは違いありません。

深夜にYouTubeで藤崎マーケットとかを見て、ふと「ラララライ♪ラララライ♪」とか口ずさんでいるのに気がついたときほど人間辞めたくなるときはありませんが、この前書いたホスティングの話の続きを書いていなかったので今日はこれを。

Dreamhostを契約してから、2年目以降に価格が跳ね上がることと、別のホスティングの善しあしも知りたかったこともあって、別の海外鯖を探そうと思い立ったのが前回まで。

探す際に考慮したのは次のような点。

・ホストできるドメインが無制限

・ディスクスペースや月額料金がDreamhostと同レベル

・SSH必須でRuby(RoRもできればなお可)、Perl、PHP、MYSQLなどの最新版がひととおり利用できること。

いろいろ見ていてこのあたりの条件にかなったのが、Hostmonster。このほかの候補としては、ホストできるドメインの数が10個だけど、350GバイトのディスクスペースがもらえるLunarPagesは少しだけ後ろ髪引かれます。ローカルのデータをネットワークバックアップする用途は個人でも今後増えてくるでしょうからやはり容量は十分に確保しておきたい。

割引とかタイムバーゲンを考慮した同じようなプラン(1年契約)で比較してみるとこんな感じ。Monsterhostは通常5.95ドル/月ですが、日本時間の深夜あたりではよくタイムセールをやっていて、4.95ドル/月になっていますので、ここを狙うのは必須です。

ホスティング業者 Disk Band/M Cost/M 備考

Dreamhost 150GB 1.5TB $1.86 promo code

Hostmonster 300GB 3.0TB $4.95 タイムセール利用

あと、1年契約(52週)の場合、Dreamhostはディスクスペースと転送量がそれぞれ52G/832Gバイト最終的に上乗せされる。

同様に2年契約で考えるとDreamhostは月3.9ドル程度なので、まだHostmonsterより安い。この場合、2年目終了時には、ディスクスペースと転送量が理論上254G/3.16Tバイトとなり、転送量ではHostmonsterを上回る。ただ、まだ自分も契約更新に至っていないので、上乗せされたディスクスペースや転送量が更新時にどうなるのかは分かりませんが。また、当然ながらDreamhostのこのコストは、promo codeの97ドル割引を使っているため、契約更新時には通常の料金(月7.95ドル~)が必要となる。結論としては、最初の更新時までは、Dreamhostのコストメリットはかなりすげーけど、ある程度長期だと、Hostmonsterもまぁまぁ悪くないね、ということです。

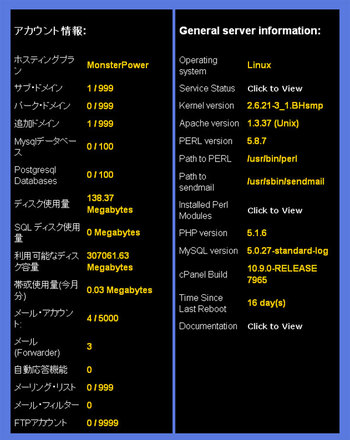

Hostmonsterのサーバスペック

HostmonsterもDreamhostも提供している機能がほぼ同じなので、できることもだいたい同じ。ただ、同じSSH利用可であっても、Dreamhostは特に何も考えずに使えるのに対し、Hostmonsterは身分証明書のコピーを提出する必要があるなど若干面倒なところがあったり。わざわざパスポートなどをスキャンして画像ファイルを送る手間はかなり苦痛。ただ、HostmonsterにはcPanelが用意されていて、日本語にも対応しているので、設定などはそれなりに楽。

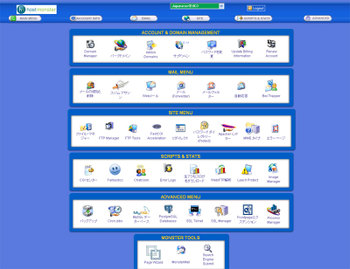

HostmonsterのcPanel

サポート面では、DreamHost Community Wikiがかなり強力。DreamHostを使っていて分からないことがあるとここで調べるとたいていここですでに誰かが質問してて答えが出てる。一方のMonsterhost、今回ドメインの移動で若干トラブルがあり、サポートに数度問い合わせたが、最初とりあえずメールで投げてみると、「Support Centerから送れ。メールで送ってくんなボケ」(意訳)とそっけない返答。で、Support Centerから問い合わせるとその都度サクサクと処理してくれたのは非常に好印象でした(まぁhttpでログインパスワードやクレジットカード番号の下4桁を送れといわれたのにはやや不安を覚えたが)。

まだ結論を出すのは早いが、若干DreamHostの方が使いやすいように感じる。が、長期であればMonsterhostでいいかなと思うのも事実。DreamHostが新規契約時のディスク容量などを少しずつ減らしているあたりからも、少し将来が怖い気もするので、1年後にドメインをすべてDreamHostから引き上げようと思った。

| « 2007年6月24日 | 2007年7月2日の投稿 |

2007年8月29日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命