マーケティングのAI活用は「踊り場」か?

公益社団法人日本マーケティング協会は2025年11月15日、「マーケティングにおけるAI・デジタル技術の活用に関する調査」レポートを発表しました

多くの企業が直面する「導入のその先」にある壁とは何か。そして、成果を出している組織に共通する特徴とは何か。今回は、生成AIの普及実態、業務自動化の現在地、そして成果を生むためのメカニズムについて取り上げたいと思います。

「とりあえず導入」の段階は終了、問われる活用の質

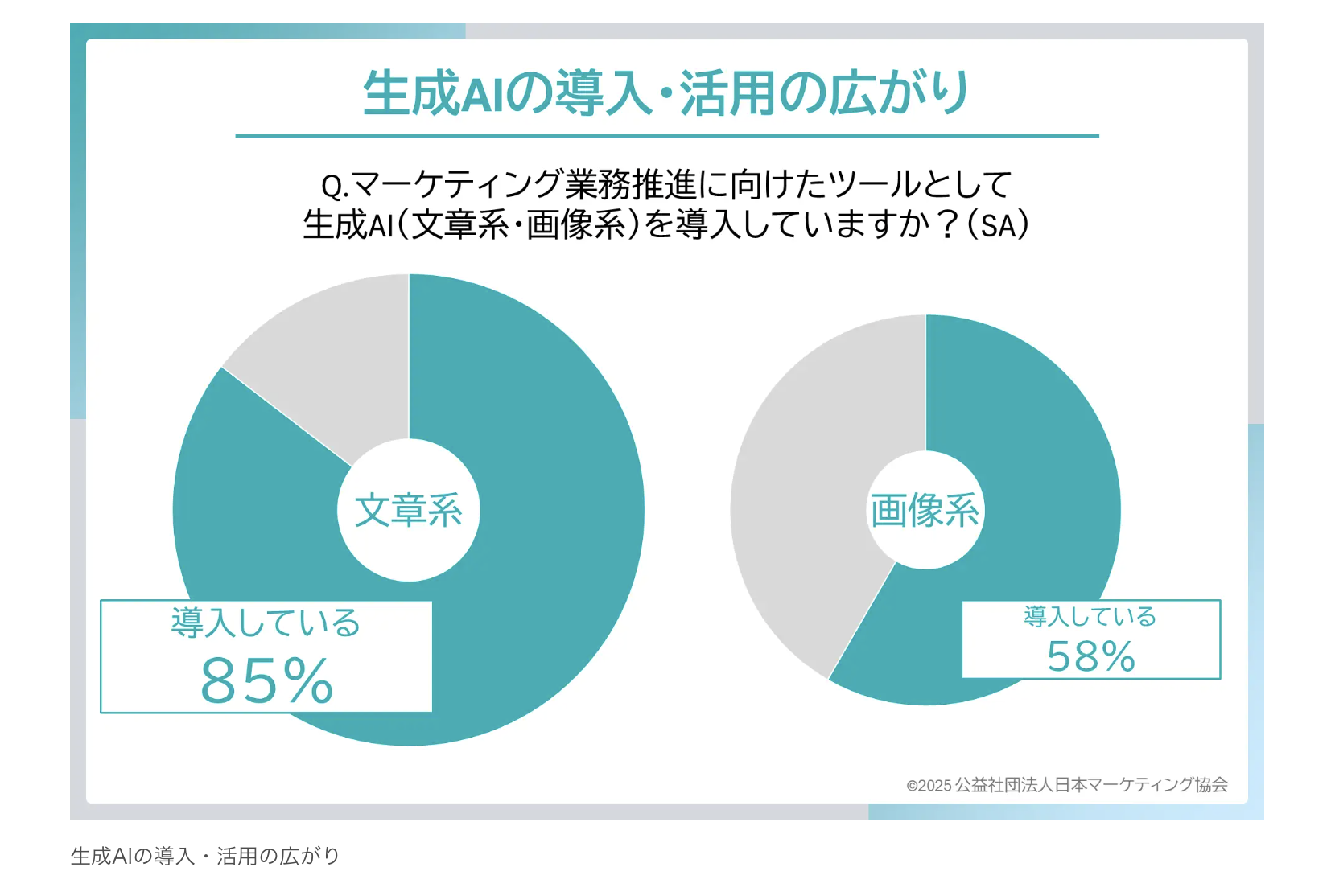

調査結果によると、マーケティング業務において生成AIを「業務に活用している」企業は、文章系で85%、画像系でも58%に達しています

出典:日本マーケティング協会 2025.11

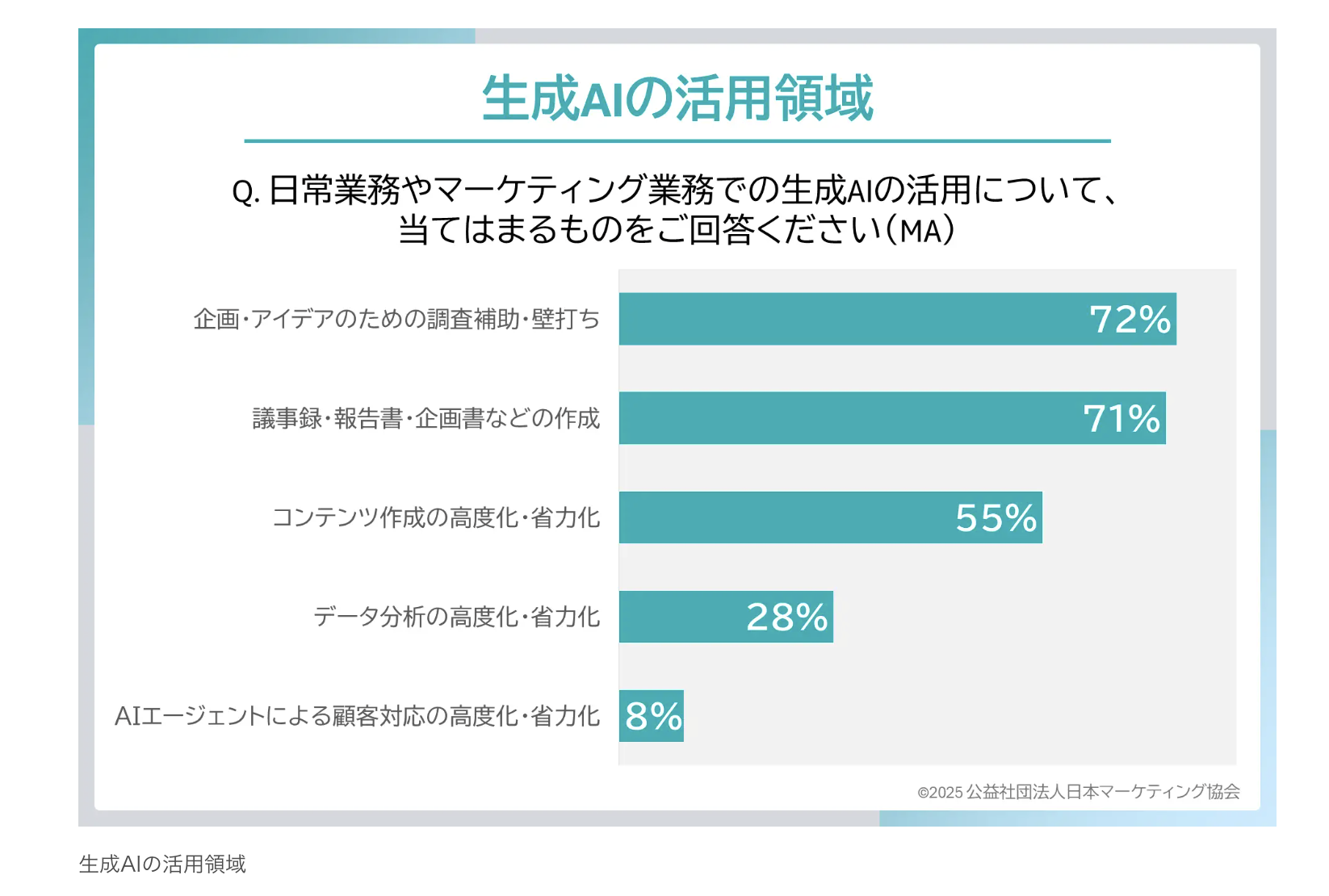

一方、その具体的な用途を見てみると、「企画・アイデアのための調査補助・壁打ち」が72%、「議事録・報告書・企画書などの作成」が71%と、個人の業務効率化やアシスタント的な利用が大半を占めています

出典:日本マーケティング協会 2025.11

このデータから読み取れるのは、多くの企業が「個人の作業補助」としてAIを受け入れているものの、ビジネスプロセスそのものを変革するような高度な活用には踏み込めていないという現状です。ツールを使うこと自体は目的ではなく、あくまで手段であることを再認識する必要があります。

「自動化」への高い壁と理想とのギャップ

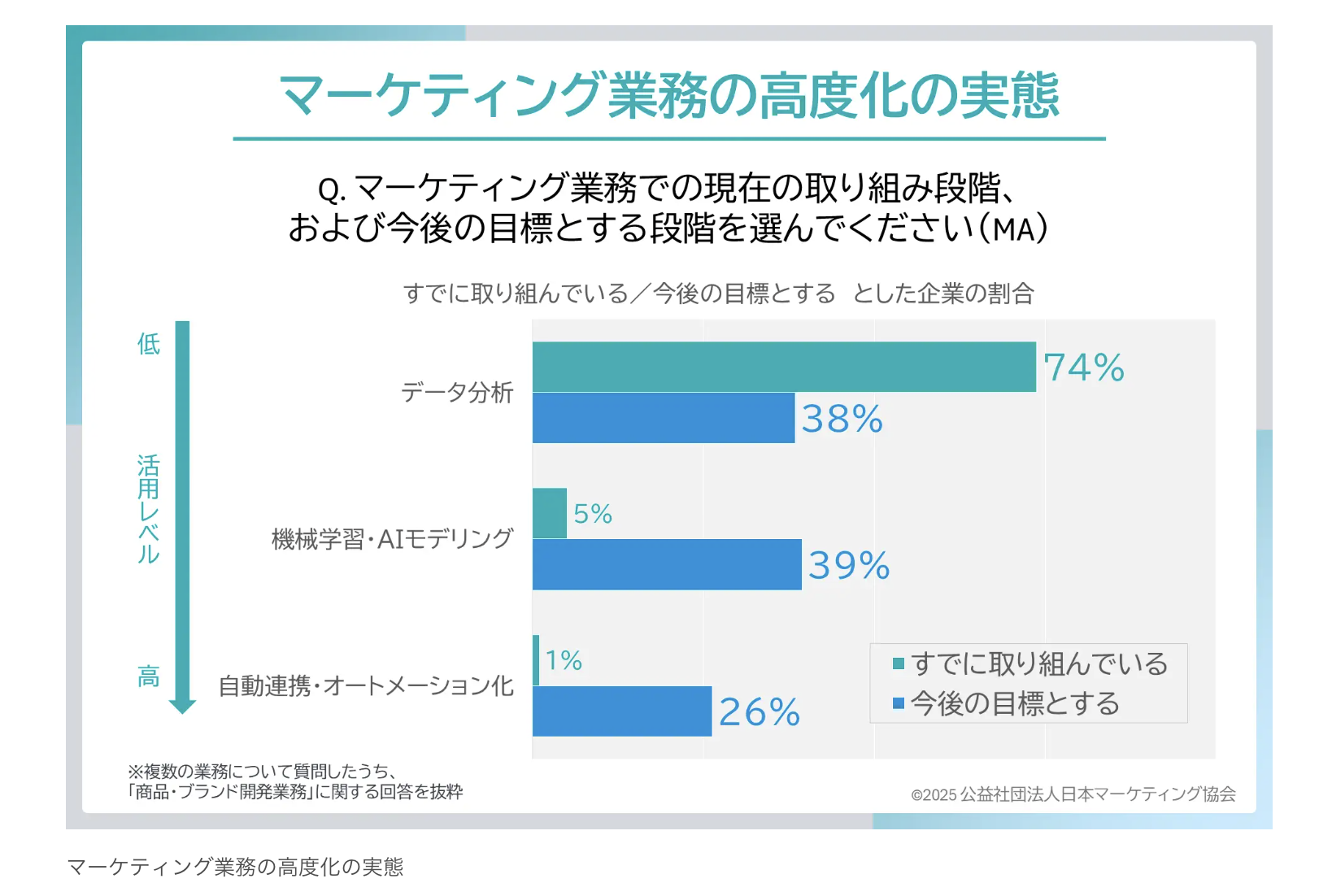

AI活用の深度を測る指標として、企業がどのレベルで技術を活用しているかというデータは非常に示唆的です。商品・ブランド開発領域において、「データ分析(過去・現在の実態把握)」に取り組んでいる企業は74%に上ります

ところが、AI活用の真骨頂ともいえる「自動連携・オートメーション化(判断や処理の自動化)」に関しては、すでに取り組んでいる企業はわずか1%にすぎません

出典:日本マーケティング協会 2025.11

予測モデルの構築や自動化は、単なるツールの導入ではなく、業務フローの再設計やデータ基盤の整備が必要です。「データ分析」レベルで停滞している企業が、いかにしてこの「自動化」の壁を乗り越えるかが、今後の競争力を左右する重要なポイントとなります

「成果なし」が50%、見え始めた「生産性のパラドックス」

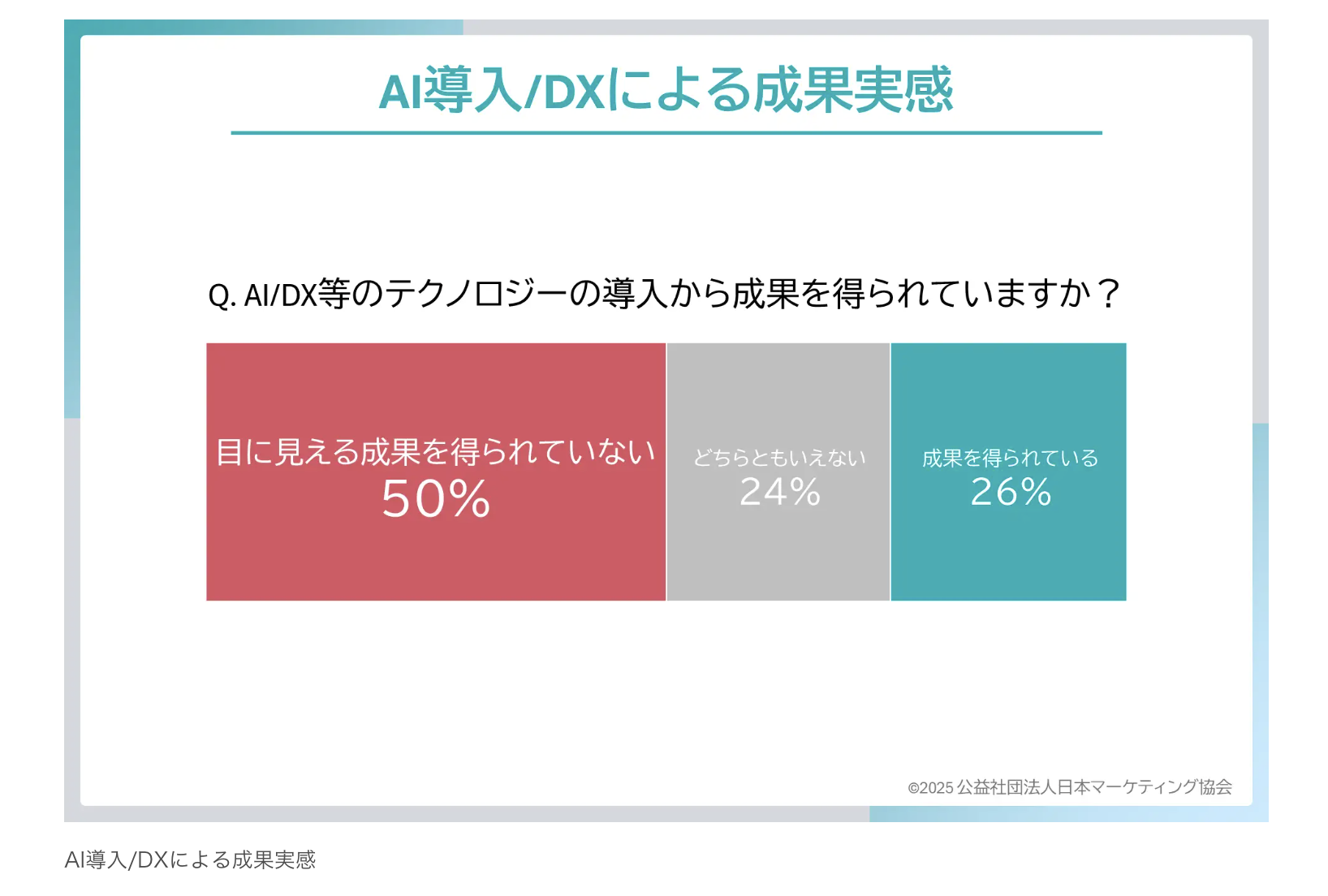

これほどAIの普及が進んでいるにもかかわらず、経営層や現場がもっとも懸念するべきデータがあります。それは、AIやDX等のテクノロジー導入から「目に見える成果を得られていない」と回答した企業が50%に達しているという事実です

「成果を得られている」と明確に回答した企業は26%にとどまっており、約半数の企業が投資対効果を実感できていない現状が明らかになりました

出典:日本マーケティング協会 2025.11

多くの企業が「導入すれば成果が出る」という期待を持ってスタートしたものの、既存の業務プロセスにAIを接ぎ木するだけでは、本質的な価値創出につながらないという厳しい現実が突きつけられています。

成果を生むための「ミッシングリンク」とは

では、成果を出している26%の企業は何が違うのでしょうか。調査レポートは、非常に興味深い分析結果を示しています。それは、「AI/DXに対する取り組み」が直接的に「マーケティング成果」を生むのではなく、「社内成果」を媒介して初めてプラスの影響を及ぼすというメカニズムです

ここでいう「社内成果」とは、単なるコスト削減ではありません。「社内コミュニケーションが活性化した」(49%)、「従業員のモチベーションが高まった」(49%)、「従業員の仲間意識が醸成された」(27%)といった、組織風土や従業員エンゲージメントに関わる変化を指します

つまり、AI活用によって従業員がルーチンワークから解放され、より創造的な業務に向き合えるようになったり、データ共有によって部門間の連携がスムーズになったりすることで、結果として顧客への提供価値(マーケティング成果)が向上するという構造です。テクノロジーの導入とセットで、組織や人の意識を変革することが重要です。

未来への投資としての組織変革

マーケティング成果として具体的に挙がっているのは、「顧客情報をよりスムーズに共有できるようになった」(47%)や「顧客の購買行動情報を積極的に収集するようになった」(47%)といった項目です

逆に言えば、従業員のモチベーション向上や組織内のコミュニケーション活性化を軽視し、単にツールだけを導入しても、期待するマーケティング成果は得られない可能性が高いということです。

AI活用は、技術的な課題であると同時に、組織論的な課題でもあります。成功している企業は、AIを「業務を自動化するツール」としてだけでなく、「組織の連携を強化し、従業員の能力を引き出す触媒」として位置づけています。この視点の転換こそが、成果の有無を分ける要因となっています。

今後の展望

本調査結果は、日本企業のAI活用が「普及期」から「深化期」へと移行する過渡期にあることを示しています。9割近い普及率は評価できますが、自動化レベルの低さと成果実感の乏しさは、今後の大きな課題です。

今後は、個人のデスクトップレベルでの活用から、組織全体のワークフローにAIを組み込む「プロセス・オートメーション」への脱皮が求められます。そのためには、既存業務を前提としたAI導入ではなく、AIを前提とした業務プロセスの再構築(BPR)が必要です。

また、経営層やリーダーは、AI導入のKPI(重要業績評価指標)を単なる「削減時間」や「売上」だけに設定するのではなく、「従業員のエンゲージメント」や「部門間連携の頻度」といった組織指標にも置くことが有効です。人と組織が変わることで初めて、AIは真の威力を発揮します。技術と組織の両輪を回す経営判断が、次世代の競争優位を確立するために必要です。

※Google Geminiを活用して作成