DXの定義 〜その歴史的経緯といま私たちが使っている解釈〜

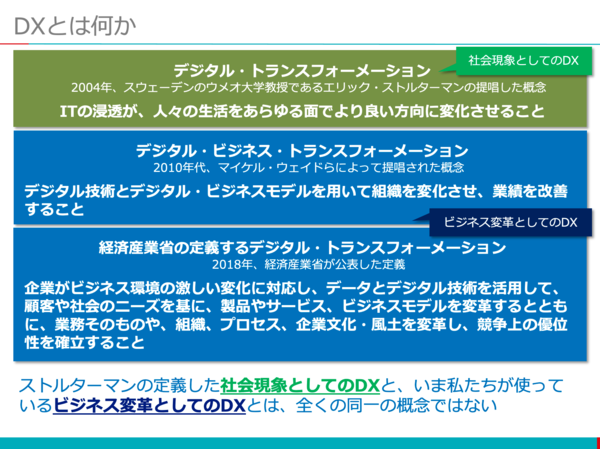

「デジタル・トランスフォーメーション(Digital TransformationまたはDX)」については、様々な解釈があります。あらためてそれらを歴史的経緯から見直し、DXの定義と、いま広く使われている解釈について、整理してみましょう。

ストルターマンらによるデジタル・トランスフォーメーションの定義

「デジタル技術(IT)の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」

DXとは、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授らが提唱した概念です。

2004年は、Facebookが登場した年です。日本では、mixiが、サービスを始めた年でもあります。日本のインターネット利用者数は7,948万人、人口普及率は、62.3%となり、1990年代始めに登場した、インターネットが世間に受け入れるようになった頃です。また、Web2.0(情報の送り手と受け手が流動化し、誰もがウェブサイトを通して、自由に情報を発信できるようになったこと)という言葉が、登場した年でもあります。インターネットが、これからの社会に大きな影響を与えるかもしれないという機運が高まっていた頃です。

彼らは、そんな時代に、ビジネスとITについて言及し、企業がITを使って、「事業の業績や対象範囲を根底から変化させる」、次に「技術と現実が徐々に融合して結びついていく変化が起こる」、そして「人々の生活をよりよい方向に変化させる」という段階があるとも述べています。

このことからも分かるように、DXは学問的用語であり、これからの「社会現象」を捉える言葉として、「DX」が使われていました。

彼らはまたDXにより、「情報技術と現実が徐々に融合して結びついていく変化が起こる」とも述べています。

彼らは、DXの実現に至る段階を次の3つのフェーズに区分しています。

- 第1フェーズ:IT利用による業務プロセスの強化

- 第2フェーズ:ITによる業務の置き換え

- 第3フェーズ:業務がITへITが業務へとシームレスに変換される状態

第1フェーズ:IT利用による業務プロセスの強化

業務プロセスを標準化し、これをマニュアルにして、現場にその通り仕事をさせることで、業務の効率や品質を高めてきました。このプロセスを情報システムに置き換えて、現場で働く従業員に使わせることで、効率や品質をさらに高めることができました。言葉を換えれば、紙の伝票の受け渡しや伝言で成り立っていた仕事の流れを情報システムに置き換える段階です。1960年代に始まるコンピューター利用は、そんな目的のために使われていました。

第2フェーズ:ITによる業務の置き換え

第1フェーズの業務プロセスを踏襲しつつも、ITで自動化するのがこの段階です。これにより、人間が働くことに伴う労働時間や安全管理、人的ミスなどの制約を減らし、効率や品質をさらに高めることができます。例えば、ロボットによる生産工程の自動化やRPA(Robotic Process Automation)もこの段階に位置付けることができるでしょう。

第3フェーズ:業務がITへITが業務へとシームレスに変換される状態

IoTやモバイル、Webから生みだされる「デジタル・ツイン」をAIで分析し、その時々の最適解を見つけ出し、業務の現場をリアルタイムで最適化し、ビジネス目標の達成に邁進する。ITと業務の現場が一体となって、改善活動を高速で繰り返しながら、常に最適な状態を維持し、業務を遂行するのが、この段階です。

「技術と現実が徐々に融合して結びついていく変化が起こる」そして、「人々の生活をよりよい方向に変化させる」という、ストルターマンらの提唱するDXが実現した段階と言えるでしょう。

デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションという解釈の登場

「デジタル・テクノロジーの進展により産業構造や競争原理が変化し、これに対処できなければ、事業継続や企業存続が難しくなる」

2010年以降、ガートナーやIDC、IMD教授であるマイケル・ウエィドらの解釈です。ストルターマンらの第3段階について、より経営や事業に踏み込んで解釈したものと言えます。

2007年、スマートフォンのさきがけとなるiPhoneが登場しました。そんな流れと揆を一にして、様々なネットサービスが、急速に普及、拡大しはじめました。ちょうどそのころ、ガートナーやIDC、IMD教授であるマイケル・ウエィドらは、このような変化を踏まえ、「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」を提唱し、上記のような解釈を与えました。これは、ストルターマンらのDXとは違い、「デジタルが前提の社会に適応するためには、企業は、ビジネスを変革しなければならない」と説いたのです。

彼らの解釈は、デジタル・テクノロジーに主体的かつ積極的に取り組むことの必要性を訴えるもので、これに対処できない事業の継続は難しいとの警鈴を含んでいます。つまり、デジタル技術の進展を前提に、競争環境 、ビジネス・モデル、組織や体制の再定義を行い、企業の文化や体質を変革する必要があると促しているわけです。

デジタル技術が発展し、社会環境も変われば、競争原理は変わります。これまでうまくいっていたやり方があっという間に通用しなくなります。

加速するビジネス環境の変化、予期せぬ異業種からの参入によって、これまで苦労して築き上げた優位性を維持できる期間は極めて短くなりました。だから、市場の変化に合わせて、戦略を動かし続けるしかありません。このような状況を「ハイパー・コンペティション」と呼びます。まさにいま企業は、「ハイパー・コンペティション」に向きあっているのです。

この状況に対処し、企業の存続と成長を維持するには、圧倒的なビジネス・スピードを手に入れ、変化に俊敏に対応できなくてはなりません。DXは、こんな状況に対処するために、どうしても実現しなければなりません。

ガートナーは、これをストルターマンらの定義とあえて区別するために、「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」と呼ぶことを提唱しています。

この「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」については、マイケル・ウェイドらが、その著書『DX実行戦略/デジタルで稼ぐ組織を作る・トランスフォーメーション(日経新聞出版社)/2019年8月』で、さらに踏み込み、次のような解釈をしています。

「デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること」

この著書の中で、彼らはさらに次のようにも述べています。

「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションにはテクノロジーよりもはるかに多くのものが関与している。」

どんなに優れた、あるいは、最先端のテクノロジーを駆使したとしても、人間の思考プロセスやリテラシー、組織の振る舞いを、デジタル技術を使いこなすにふさわしいカタチに変革しなければ、「業績を改善すること」はできないということです。

私たちが「いま使っている」DXの定義

2018年に経済産業省が発表した「DX推進ガイドライン」は、「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」の解釈を踏襲し、次の定義を掲載しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

この定義は、ストルターマンらのいうDXではなく、「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」の解釈に沿うものです。これを「DX/デジタル・トランスフォーメーション」と呼んでいるわけで、この点は注意しなくてはなりません。

つまり、私たちが、普段ビジネスの現場で使っている「DX」とは、「デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション」のことです。

DXあるいはデジタル・ビジネス・トランスフォーメーションの定義

これらDXについての解釈、特に「ビジネス・デジタル・トランスフォーメーション」についての共通の要素を踏まえ、改めて整理すると、次のようになるでしょう。

企業が、

不確実性の増大に伴うビジネス環境の厳しい変化の中で、

データやデジタル技術を活用することで、この変化に俊敏に対応し

競争上の優位性を確立し、業績に貢献するための取り組み

そのために、

きめ細かな顧客のニーズや社会の期待(例えば、DSGs)に応えること

製品やサービス、ビジネス・モデルを変革すること

業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革すること

「ビジネス・デジタル・トランスフォーメーション」とは、ビジネス・プロセスやビジネス・モデルの破壊・変革・創造を伴う取り組みであると言うことです。具体的には、次のようなことを行うことです。

社内的:ビジネス・プロセスや働き方などの抜本的な変革

対外的:新たな顧客価値の創出、ビジネス・モデルの転換、新規事業分野への進出などのビジネスの変革

このことから、DXとは、既存を改善すること、あるいはデジタル技術を活用することではないことが分かります。もっと本質的に、あるいは根本的に企業の文化や体質を変革し、ビジネスのやり方や組織の振る舞いを変化させ続けることができる企業に変わることなのです。

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

12月9日(金)9:30〜 トライアルオープン

オープンを盛り上げてくれるいい対談となりました。録画を公開しましたので、よろしければ、ご覧下さい。

リモートワークやリゾートワーク、メタバース時代の働き方などについて、及川卓也さんと白川克さんと話をしました。とても学びの多い対談になりました。

録画を公開しています。よろしければ、ご覧下さい。

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。

2022年10月3日紙版発売

2022年9月30日電子版発売

斎藤昌義 著

A5判/384ページ

定価2,200円(本体2,000円+税10%)

ISBN 978-4-297-13054-1

目次

- 第1章 コロナ禍が加速した社会の変化とITトレンド

- 第2章 最新のITトレンドを理解するためのデジタルとITの基本

- 第3章 ビジネスに変革を迫るデジタル・トランスフォーメーション

- 第4章 DXを支えるITインフラストラクチャー

- 第5章 コンピューターの使い方の新しい常識となったクラウド・コンピューティング

- 第6章 デジタル前提の社会に適応するためのサイバー・セキュリティ

- 第7章 あらゆるものごとやできごとをデータでつなぐIoTと5G

- 第8章 複雑化する社会を理解し適応するためのAIとデータ・サイエンス

- 第9章 圧倒的なスピードが求められる開発と運用

- 第10章 いま注目しておきたいテクノロジー