"攻めのIT" ができる情報システム部門になるために (その2)

昨日のエントリーでは、

- "攻めのIT" が企業の存続の重要な要素となっていること

- いま言われている "攻めのIT" とは従来のSISやBI等とは異なること

- ITの活用によって直接的に自社の製品・サービスの開発強化やビジネスモデル変革を通じて新たな価値の創出し、競争力の強化すること

- "攻めのIT" のための情報システム部門改革を考えるにあたって、現在の情報システム部門の企業における位置づけを確認したいこと

を述べたところで、時間切れになってしまった。

検討にあたって考えるべきことのひとつめに挙げたのは、情報システム部門の位置づけであり、以下に再掲しておくことにする。

1)情報システム部門の位置づけ

多くのCIOレベルの方々の話を伺ってわかったことは、情報システム部門の位置づけが企業によって異なり、大きくは以下の2つに分類できそうである。

a)間接部門としての情報システム部門

- 総務部電算室の流れをそのまま踏襲した位置づけ。

- 一括採用した新入社員の一部が、本人にとっては不本意な状態で情シスに配属。

- 何らかの事情で事業部門(開発、製造、営業等)から情シスに職種転換した中堅社員。

- "私はITのことは全くわかりません" と着任挨拶をするCIOや情報システム部門責任者。

- コスト削減が情報システム部門のKPIであり、それが全てである。

b)戦略部門としての情報システム部門

- 各事業部門、間接部門をリードする位置づけ。守りのIT領域においてもBPRを主導してきたなど。

- 新卒採用時に、情報システム部門の候補者として選考し、配属。

- 事業部門のエース級の人材を、情報システム部門に一時的に一定期間配属し、事業部門の状況を情報システム部門に浸透させる。

- CIOや情報システム部門責任者は、経営視点で物事を考え、また自社のITと競合他社のITの利活用状況や世の中のトレンドを理解している。

- 情報システム部門のKPIは、コスト削減だけではない。

2)情報システム部門の業務の外部委託比率

ふたつめに考えたいのは、情報システム部の内部の体制である。

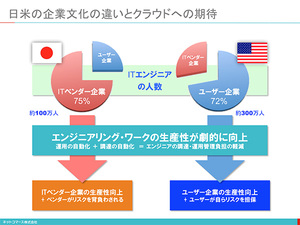

ネットコマースの斎藤昌義氏によると、日本と米国で以下のような差があるとのことである。

米国ではITエンジニアの28%がITベンダー企業に所属しており、全体の3/4である72%のITエンジニアはユーザー企業に所属している。 おそらくはユーザー企業の情報システム部門に所属しているのだろう。

それに対して、日本ではITエンジニアの75%がITベンダー企業に所属しており、ユーザー企業に所属しているのはわずか25%である。

このことから、米国と比較し、日本のユーザー企業の情報システム部門の業務の多くが、ITベンダー企業に "外部委託" されていると思われる。

日本のユーザー企業においても、このことを問題視し、内製比率を高めようという動きが少なく無い。 ただ、その前にどのような業務を外部委託しているのかを整理しておいたほうがよさそうだ。

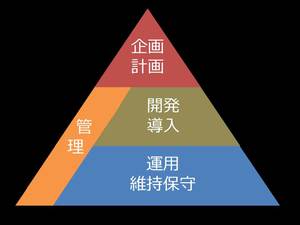

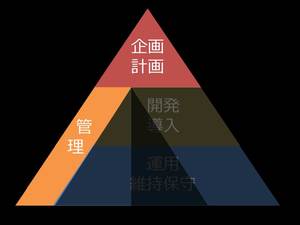

情報システム部門の業務を以下の切り口で整理してみることとする。

感覚値ではあるが、"守りのIT" が重視されている企業においては、意図的ではないにしても以下のように運用維持保守に内部の人材の手間がとられてしまい、その他の業務を外部委託しているケースが少なくないのではないだろうか?

煩雑な運用維持保守業務やトラブルなどに忙殺されてしまうと、肝心の企画業務に手が回らなくなり外部委託してしまっているケースもあるだろう。

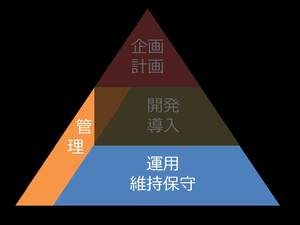

また、フルアウトソーシングを推進した結果、ブラックボックス化してしまい、企画計画も含めて外部委託状態となり、情報システム部門は管理だけしているというケースもあるかもしれない。

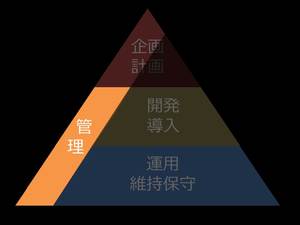

このような状態が続いてしまうと、"攻めのIT" に必要となる "現在活用できる最新の情報技術" に関する情報や知識が得られない状態となり、また同時に、これも "攻めのIT" に不可欠である "自社の商品・サービスと自社の顧客とそのニーズ" についても 「良く知らない」 という情報システム部員になってしまう可能性がある。

"攻めのIT" への対応策の一環で "内製化" を考える際には、どの部分を内製化すべきかを十分に検討した上で実施したほうがよさそうである。 特に、企画計画は必ず内製としコントロールを取り戻しておくべきだろう。

というところで、今日も時間切れとなってしまった。

2016/3/31追記:

"攻めのIT" ができる情報システム部門になるために その3

"攻めのIT" ができる情報システム部門になるために その4