「企業のメディア化」──全ての企業が備えるべき新種のコンピテンシーとして

企業の今流行の戦略といえばグローバル化やサービス化などが筆頭に上がるだろう。様々な企業トップの年頭あいさつを見ても、そのあたりのキーワードが入っている感じがする。

分かりやすい方向性だと思うが、変わらなければならないという切迫感に比べて何か大事なパーツが足りていない気がする。1つ挙げるとすれば、企業の「メディア化」戦略だろう。

メディア化は企業にとって新種のコンピテンシーだ。──古き良き時代の繁栄を味わった経営者には、ここが非常に認識しづらいところだろう。

しかし環境適応するには、事業ドメインなどの外形的な変化も大事だが、コンピテンシーの補強も必要。コンピテンシーの変化を遂げなければ戦略は完遂できない。ソーシャルメディアが普及する潮流をカベの向こうで起きている出来事だと見過ごしていやしないだろうか?

この探していたパーツを小林弘人さんが近著で見事に言い当ててくれた。

メディア化する企業はなぜ強いのか? ── フリー、シェア、ソーシャルで利益をあげる新常識

小林弘人(著) 、技術評論社刊行

##

企業が「メディア化する」というのは、これまで広告代理店などのプロに任せていたメディア活動を、企業自らが行って、市場に価値訴求しようという戦略。

この戦略は、企業の持つ既存資産を情報化して市場に伝達することで価値訴求ができるという点で、ローリスク・ハイリターンな戦略と言われる。また先に挙げたグローバル化やサービス化といったドメイン・シフトの戦略とは補完しあえるもので、戦略全体のリスク低減にもつながる。

ちなみに最近話題の『ソーシャルシフト』(斉藤徹著)の概念も「メディア化」に近い。

斉藤さんの「ソーシャルシフト」と小林さんの「メディア化」は、いずれもソーシャルメディアに適応すべく企業のパラダイムシフトを意図している点で、同じ目的を持ったほぼ同義の言葉だと理解している。なおソーシャルシフトについては以前の自分のブログ(※脚注1)でも言及している。

ちなみに過去に、

- 『フリー』(クリス・アンダーソン著、2009年初版)

- 『ツイッターノミクス』(タラ・ハント著、2010年、原題:The Whuffie Factor )

- 『シェア』(レイチェル・ボッツマンら著、2010年)

- 『パブリック』(ジェフ・ジャービス著、2011年)

などを読んだことのある人なら、同じような大局観をもってメディア化を捉えているのではないだろうか?

小林さんは、上記『フリー』『シェア』『パブリック』のいずれにも監修・解説者になっているように、この3~4年間を俯瞰してみる意味で本書を読んでみるのもよい。

それから『ツイッターノミクス』は、ツイッターを主題にしているように見えるが、実は原題が”The Whuffie Factor”となっている。Whuffie Factor(ウッフィー)とは共感資本のことをいう。市場の引力がお金以外のものに移り変わっていく様をよく捉えている点で、一連の理解を助けてくれる。

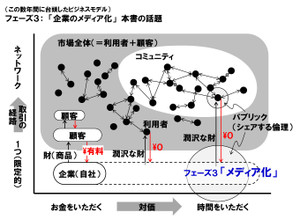

そんな一連の流れを踏まえ、企業がメディア化しなくてはならなくなった背景を自分なりに整理しておきたい。以下、時間軸にそってフェーズを3つに分けてみた。

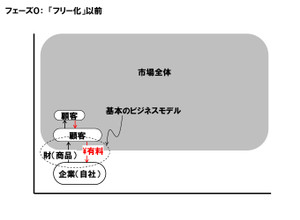

フェーズ0 「フリー化」以前 |

「フリー化」以降の変化を明確にするため、最初にそれ以前のビジネスモデルを示しておく。

一般に流通が多段階になっていることが多いが、ここでは単純に顧客と総称する。顧客は後に出てくる「利用者」とは異なり、有料の取引が行われる。実際のビジネスモデルはもっと複雑だが、ここでは有料取引の部分をクローズアップして単純化する。

以下、このビジネスモデルがどう変化するかを表現することを意図して描いた。念のためこれらの図と解釈は私の理解なので、本書の内容をそのまま表している訳ではない。

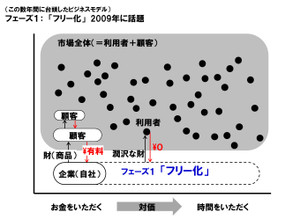

フェーズ1 「フリー化」 ──潤沢にある財を無料提供することで利用者のスケールを得、希少性や秩序を欲する利用者からお金をいただく戦略 |

ヨコ軸は企業が市場からいただく対価がどう変わるかを表している。(タテ軸は次フェーズで説明する。)

対価というのは、企業が商品やサービスなどの財(価値が付随する)を提供する見返りとして得るもので、これまではお金が大事だった。

ところが最近は、市場がいかに財の利用経験を持ってくれるかに、企業の関心がシフトしてきている。企業の見返り(対価)は、市場が費やしてくれる時間である。お金が不要になったといっているわけではない。より大事なものが右側に移ったという意味だ。

「フリー化」はこのヨコ軸方向の流れとして起きた。

小林さんは、フリー化は「企業のメディア化戦略の基底にある考え方だ」と言っている。

フリー化戦略というのは、潤沢にある財(音楽データなど)を無料提供することで利用者のスケールを獲得し、希少な財(生の音楽など)や財を選別するための秩序(ランキングなど)を欲しがる利用者からお金をいただくという戦略。

ただしフリー化戦略がうまくいくのは、小林さんが指摘するように音楽やソフトウェアなどの情報産業に限られている。量産(複製)するコストがほとんどかからない産業だ。

私自身も『フリー』を読んだ当時、情報産業以外の産業に適用できないかと考えたことがあったが、財を提供するコストを抑えるためには、資源の制約が問題にならない産業じゃないと難しいという印象を持った。

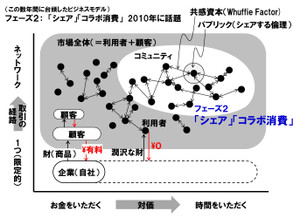

フェーズ2 「シェア」「コラボ消費」 ──バラバラだった利用者が経験の共有を求めてつながり合う動き |

「シェア」とは利用者どうしで財を分かち合うこと。

「コラボ消費」はシェアを通じて財の新しい利用の仕方を発見すること。

大雑把にいうとシェアは効率性を追求し、コラボ消費は創造性を追求する。

時代的にはリーマンショック(2008年)以降のことになるが、先進国の経済が減速し続けるにも関わらず石油価格が上昇し続けるなど、不況と資源問題が同時に起きたという背景がある。 ──このジレンマをブレークスルーする知恵として生まれたという意味で、 「シェア」や「コラボ消費」を一時的な消費行動と見るわけにいかない。

説明が遅れたが、図のタテ軸は自社と顧客や利用者をつなぐ取引経路の変化を表している。上方向の変化は、取引経路が限定されていた状態から、ネットワークのように複線的になっていくという変化である。

まず「シェア」「コラボ消費」は、フリー化戦略と同様、ヨコ軸方向の、利用者のスケールを追求する戦略が前提になる。

そして利用者が飛躍的に増えていくと、利用者間で同じ経験を共有する割合が増えてくる。するとバラバラだった利用者が経験の共有を求めてつながり合うようになり、これが「コミュニティ」としてまとまった状態になる。──これがタテ軸方向の動きである。

このつながりの力をタラ・ハントは「共感資本(Whuffie Factor、ウッフィー・ファクター)」と表現し、お金に代わる普遍性の高い資本と考えた。

また最近ではジェフ・ジャービスが、1人1人にシェアする倫理観が芽生えてきたとして、この倫理観を「パブリック」(※脚注2)と表現した。これはいわゆる自治体などが負う公共的機能ではなく、個人(または個社)に帰属する公共的な精神のことである。

フェーズ3 「企業のメディア化」 ──プロのメディアに任せず、自ら市場に積極的に近づき、価値訴求する企業の戦略。情報産業以外の業種もフリー化する戦略として |

そうして、利用者同士の一つ一つのつながりは力弱くても、コミュニティ全体としてみると企業の言うとおりには動かせない勢力になっていく。何か問題が起きれば口コミで全体に伝わってしまうので、企業も積極的に関わっていく必要がある。

「企業のメディア化」戦略は、フェーズ1のフリー化と同様、ヨコ軸方向の動きとして今まさに起きつつある。

つまり企業にとって、市場が費やしてくれる時間がますます大切な見返り(対価)になってくる。(念のためお金が不要になったといっているわけではない。より大事なものが右側に移ったという意味。)

メディア化戦略は、勢力を持ったコミュニティに積極的に近づき、財の利用経験を持ってもらおうと価値訴求する戦略だ。企業はパブリックの利益を最大化することが大事になる。

広告代理店など、プロのメディア事業者を間に挟む必要は、もはや無い。

相手側がネットワーク構造をしているのに、自分側に階層構造を残しておくのはナンセンスだからだ。極論を言ったが、当面は利用者の全てがネットワークにはならないと思うので、中間機能はある程度残ると思う。

むしろこれから必要になる中間機能として、小林さんは「メディア・クラウド」を挙げている。これにはブロガーやキュレーターと言われる人々が含まれるが、これらもやっぱりネットワーク構造を持った集団だ。

それからフリー化戦略と異なるのは、メディア化戦略は情報産業以外の業種においても有効だということ。

当然だが、コミュニティに提供される財は潤沢にあるものでなければならない。情報産業以外の業種においてもそれは「自身の持っている情報」だと思われるので、その意味ではメディア化戦略はフリー化戦略と手段が同じという見方ができる。

着目したいのは、情報産業以外の業種にも適用されれば、産業構造全体を大きく揺さぶる可能性があるという点だ。なかでも小林さんは「B2B系の業種こそメディア化戦略に好都合」と言っている。メディアの利用から一番縁遠いと思われる業種こそ効果が大きいというのだ。

本書に紹介されている前田建設ファンタジー営業部の例は、「マジンガーZの格納庫を、もし前田建設が受注したらどういうふうに作るかといった荒唐無稽なプロジェクト」についてリアリティのある物語を自社サイトに紹介したというもの。

ふだん見えない建設の裏側が面白く伝えられることに加え、それだけにこれまで語られなかった情報が相当豊富に眠っており、メディア化による効果は他の業種に比べて大きいだろう。

##

さて、以上のように企業のメディア化をゴールとし、ビジネスモデルの変化をフェーズに分けて整理してみた。

これまで情報産業以外の業種にとって、ITやインターネットは単なる効率化の道具であってそれ以上のものではないと思われていたようだ。

しかしここに来てソーシャルメディアの普及とともに、情報産業であるなしに関わらずあらゆる市場がコミュニティの結束力を持つようになった。

小林さんが言うように「あらゆる企業がメディア化する」というのは、市場のそうした新しい勢力とつきあっていくための新種のコンピテンシーが必要になるということだ。

メディア化戦略が企業において取り組まれるならば、恐らく組織活性化や人材育成のプログラムとして落とし込まれていくだろう。

平たく言えば、社員が社内に閉じこもらず、市場で行われている利用者どうしの会話に、カベを置かず、また上から目線でもなく入っていけるようになるかということだろう。

しかし多くの企業において事業戦略は描けていても、こうしたメディア化戦略がすっぽり抜け落ちているような気がしてならない。現場は少しずつ感じ始めているように見えるが、経営層にとってこの戦略が想定外になっていないだろうか。

批判を込めて言えば、

「市場で起きている変化は市場自身が変わる問題であって、その変化を自社の体内にまで取り込む必要はない」

という意識は無いだろうか。

少なくともこれまでは他人事でよかったが、これからはそうはいかないだろう。

メディア化戦略は、真の意味で市場に自分の身を置いた立場でものを考えることを要求するものになるのだと思う。

以上

##

【※脚注1: ブログ】

「ソーシャルシフトという企業のパラダイムシフト。ビジネスコンサルタントにお勧めの1册」

##

【※脚注2: 勉強会の告知】

『パブリック』を読んで、シェアビジネスの可能性を考えてみませんか?

2012年2月1日(水)19:00~ @東京・大森

『パブリック ― 開かれたネットの価値を最大化せよ』 を課題図書にした勉強会を開きます。初めての方も歓迎です。ご興味おありの方はぜひご参加ください。