「一定の残業手当を含む」とする給与を支払えば残業手当は不要か?

こんにちは。弁護士の伊藤雅浩です。

今回は、3月8日に最高裁で出された時間外労働に関する判決を題材に、残業手当の支払義務について考えたいと思います。

【問題となった事例】

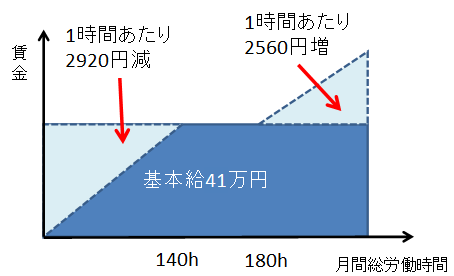

Xさんは、基本給41万円としたうえで、1カ月の労働時間合計が180時間を超えたときには、1時間当たり2560円を受け取り、逆に140時間を下回ったときは、1時間当たり2920円を差し引くという条件で、派遣会社Aの契約社員となりました(図参照)。

Xさんは、(1)180時間を超えた月の残業手当のほか、(2)週40時間、1日8時間という労働基準法が定める労働時間を超えた部分についても残業手当を支払うよう、A社に請求しました。

Xさんは、(1)180時間を超えた月の残業手当のほか、(2)週40時間、1日8時間という労働基準法が定める労働時間を超えた部分についても残業手当を支払うよう、A社に請求しました。

東京高裁では、(1)は、認められましたが、(2)は認められませんでした。そこで、Xさんが上告したのが本事件です。

【残業手当を含む給与は認められるか】

この事件の結論の前に、基本事項を確認しておきます。

まず、労働基準法32条では、原則として労働者に1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならないとし、これを超えた場合には、同法37条に基づいて、通常の賃金の25%増以上の割増賃金を支払わなければならないとされます(深夜、休日については、さらに別の割増率がかかりますが、ここでは省きます。)。

この義務を怠ると、使用者は、割増賃金の支払いに加え、同額の付加金の支払いや(同法114条)、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰が科せられます(同法119条)。

割増賃金の計算は、必ず上記の方法によらなければならないわけではありません。そのため、割増賃金に代えて、一定額の手当を支払う(残業手当込の基本給とする、など)こともできますが、上記法律の定めより労働者に不利になるようなルールは認められません。

そのため、過去の裁判例でも、残業手当を含む賃金とする場合には、割増賃金部分と、そうでない通常の部分とを明確に区別できるようにすることが必要だとされています。

【残業手当は明確に区別されていなければならない】

冒頭の事例に話を戻します。

最高裁は、東京高裁の判断を覆し、基本給41万円の中には、当然に1日8時間、週40時間を超える労働の割増賃金が含まれているということは言えないとして、(たとえ月に180時間に達していなくても)A社は、基本給とは別に割増賃金手当を支払う義務があるとしました。

つまり、たとえば、160時間が法定労働時間とする月の場合、200時間働いたら、160時間を超える40時間分について、時間外割増賃金を支払わなければならないことになります。

(参考までに、本件では、180時間を超える部分について1時間あたり2560円を支払うとなっていました。41万円を160時間で割ると、約2560円になります。ただし、時間外割増賃金は、25%以上の割増率を加えた額にしなければなりません。)

【割増賃金を支払わなくてもよい制度はあるが安易に導入できない】

以上のように、裁判所は、労働基準法の定める割増賃金支払い義務について使用者に厳しく判断しました。

労働基準法には、労働時間計算のみなし制度(フレックスタイム制、裁量労働制など)が用意されていますが、その導入手続や条件は厳格です。最近も、裁量労働制が導入されていた会社のSEについて、実態として「裁量」はないとして、その適用を認めなかった裁判例がありますので(京都地判平23.10.31)、勤務、役職の実態に合った制度を導入することが求められているでしょう。

---------------------------------------

**

IT、ネット、情報システムの法律問題に関するご相談を取り扱っております。こちらもご参照ください。

<内田・鮫島法律事務所>