【第6回】これからの商品力を考える

・商品の力や魅力

商品力の向上は多くの企業で課題となっているが、その力や魅力が単に商品そのものにあると考える人は少ないと思う。なぜかというと多機能や高性能を持つ商品が、それを使い、サービスとして受ける側のニーズにマッチしていなければ、力がその商品にあるとは言えないからだ。そして、一方的なモノづくりでは、企画開発者や技術者の独りよがりに過ぎないからだ。 また、商品の魅力という抽象的価値も、ユーザーの主観に任せられている。ある人にとって、魅力に感じるモノが、ほかの人にとってはそうではない。市場の細分化が進む中で、求められる商品はめまぐるしく変わり、大量にしかも爆発的に売れる商品がなかなか出にくくなっている。マーケティング面からも多難な時代を迎えている。

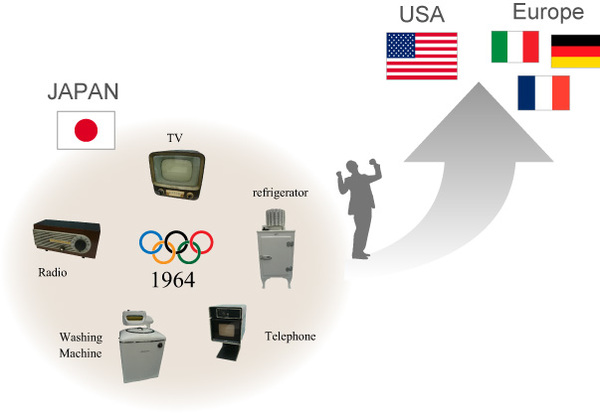

・プロダクトアウトの時代

昨年、東京が2020年のオリンピック/パラリンピック開催地に決まったが、前回東京オリンピックが開催された1964年前後は、日本製の商品は世界的に見ると遅れをとっていた。その多くが性能・機能やデザインなどを含む魅力の欠如にあった。一方で、欧米の「出来がいいモノ」という手本があったために、明確な目標が当時の日本企業にはあったともいえる。これは会社内での競合分析と技術に的を絞った研究・開発があれば、それなりに売れるモノづくりができたということを意味している。自分たちが良いと信じるものは必ず売れる!これがプロダクトアウトという発想だ。そこでは「追いつき、追い越せ!」という非常にシンプルな目標下で、社員が一丸となり突っ走る。ある意味、マーケティングもマネジメントも楽だったと思う。何より、作れば売れる時代でもあった。

・プロダクトアウトからマーケットインへ

そのプロダクトアウトが否定され始めたのは、ここ20年あまりではないだろうか。 なぜそうなったのかというと、世界的に停滞する経済状況の中、モノ自身が市場に溢れ、人々の欲しいモノすらないという異常な状況、買いたいという気持ちが湧かないからだ。なぜそうなのか? そこには以下のようなユーザー側の気持ちがあったのだと思う。

この不満は単にプロダクトだけでなく、サービスでも多くの不満が噴出した。そこでマーケットイン、つまりお客さまの立場に立つことやお客さまの視点でものごとをとらえることが声高に言われるようになった。お客さま不在の商品やサービスは売れないというレッテルだ。モノが世の中に出る前に、徹底的なマーケティングを行うことが、売れるための唯一の手段だと、多くの人が考え始め、企業内にもマーケティング部門が盛んに作られた時代があった。事実、私も米国/英国/イタリアでの駐在経験のなかで、多くの企業は最高経営責任者の直下にCMO(マーケティングトップ/チーフマーケティングオフィサー)を抱え、彼らが経営の舵を切っていた。売り上げに寄与する最も信頼性の高いデータを提供する部署がマーケティングだった。

・マーケットイン発想でも通用しない

しかし、このマーケットイン発想も、結局はモノづくりのために必死に市場の情報を集め、販売計画を練り、商品を市場投入していただけで、マーケティング部門は市場第一主義の執行部門に過ぎないということがわかってきた。プロダクトアウトでも、マーケットインにしても、所詮はサービスも含めてモノを作り上げるプロセスに過ぎず、向きは違ってもひとつの線上での議論に過ぎないと私は思う。

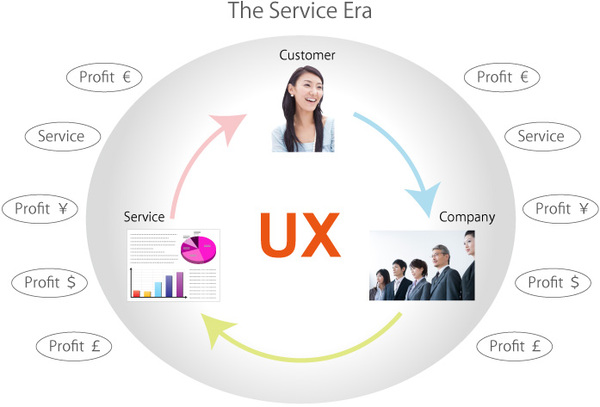

・マーケット進化を阻害してきたコンシューマー

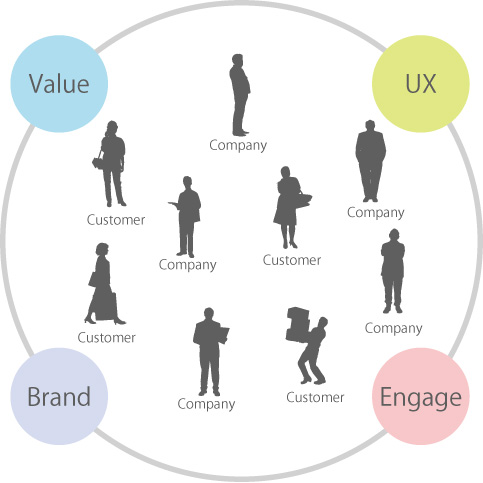

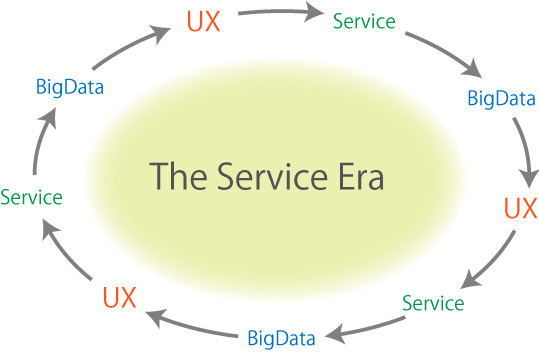

もうひとつ、前回から話を始めたサービスドミナントロジックの文脈で、これまでのマーケット進化を阻害してきた言葉に「消費者/コンシューマー」という言葉があることに着目している。なぜ阻害したかというと、消費という言葉が良くない。おそらくこの言葉は米国から来たコンシューマーの直訳だと思うが、売り切り、買い切りという印象を受ける。事実、モノやサービスは売ることに誰もが熱心になり、その数や額が最大の指標だ。売れて使って消費して、次の購買につなぐ。消費してもらわないと次のモノは売れない。一方、サービスドミナントロジックでは、すべてがサービスとなるため、モノとサービスは一体化して新たなサービス概念を生み、提供側と買い手のお客さま側も一体化、すべてがひとつのサイクルを形成し、ぐるぐる回る。いったんビジネスがスタートした後はひとつの共同体ととらえた方が、より新時代のマーケティングに適合している。CSR活動では、ステークホルダーという考え方があるが、"ザ サービス エラ/The Service Era" (新たなサービス時代の幕開け/鹿島により命名) では、極めてこの関係に近く、サービスを中心に据え、そこに提供側もお客さま側も一体となった関係やサービス構造が創られる。それを説明しているのが、サービスドミナントロジックだ。"ザ サービス エラ/The Service Era"では、私たち企業とお客さまとの境界があいまいになり、相互がパートナー関係になる。

・お客さまに売るというより、お客さまと回す

今後は、「お客さまに売るというより、お客さまと回す」という方向に市場は向くだろう。フィー型ビジネスへの市場の傾斜は、そのひとつの現れで、単にサービスのひとつの形態ではなく、今後のビジネスの基本と言った方が良いかもしれない。ここで重要なことは、お客さまのサービス消費量分をお客さまからいただくという考えではなく、継続的な価値を売る側と買う側が相互に共有するということだ。結果としてブランドエンゲージメントは進み、その総合的な価値も高まる。

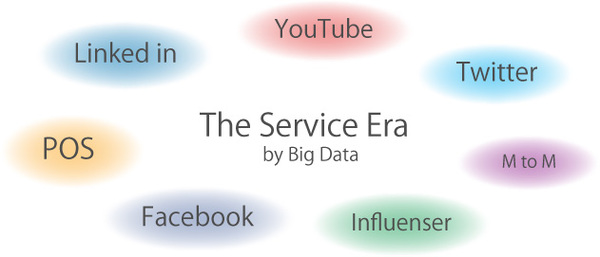

・今、ひとつ付け加えたい要素・ビッグデータ

ビッグデータをハンドリングできないIT企業は、残念ながらIT市場で生き残れない。 なぜなら、ビッグデータが企業経営の重要な基礎情報になりつつあるからだ。これまでマーケティング部門がやっていた、過去の各種データの調査分析から新商品の研究開発を行なう手法では、スピード感に欠け、売り上げの精度も落ちる。にわかに登場したビッグデータの世界では、自社の過去データに加え、市場データやFacebookに代表されるSNSなどのリアルタイムデータ、インフルエンサーと呼ばれる先端ユーザーの声までブレンドし、より精度を上げることが可能になってきている。つまり、そこから生み出される幅広いユーザーの声や予見力ともいうべきUXが商品に織り込まれていく。結果的に商品力が上がってきていると言えるし、何よりお客さまが真に求めているものがタイムリーに供給される時代が到来しようとしている。

・マーケティング部門のあり方も変わる

つまり、サービスを中核として、マーケティング活動も進展する。商品力そのものはブランド価値の上に構築され、提供側と受給側が一体となった関係が生まれる。フェラーリに乗っている友人がいるが、「少々の故障はむしろ楽しい。共感があるので何があっても動じない」と。これからのマーケティングはフェラーリユーザー会のようなプラットフォームを作ることがポイントになる。サービスを核とした運命共同体の中で、関与するすべてが相互に責任を分担し、豊かな経験と利益を共有する。

・豊かなUXの提供こそがサービス時代の真の勝者

加えて、そのプラットフォームの分かりやすさや見やすさ、使いやすさや伝わりやすさと言った、これまでデザイン思考が取り組んできたテーマも反映されていると、その商品やサービスへのエンゲージメントも進む。そもそも利用社会を前提としたプラットフォームなので、社会のエコシステムとも直結する。真の商品力とは、各々の要素を具備し、将来を見据えた真の価値を形成していることとこれまでも述べてきた。その意味で、今回テーマは商品力としたが、本来はサービス力と言い換えた方が、今後を見据えるうえで適切だろう。この新たなサービスの時代では、モノの売買自身がサービスプラットフォーム上で行われるので、表面的にはモノを求めたように見えても、購買データは蓄積され、お客さまのインターネット上でのスレッドとブレンドされ、さらなる感動のサービスにつながるという構図だ。このつながりは重要で、常時経験は蓄積されている。 豊かなUXの提供こそがサービス時代の真の勝者になるだろう。

次回は、アナログな世界だが、カタログやパンフレットなどのペーパーメディアについて、デザイン思考の観点から考えてみたい。