DRM進化論 出版流通の再定義(1)

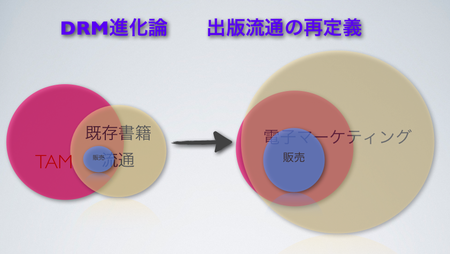

年末ということで一年を総括して来年への橋渡しとしてブログのテーマであるDRM進化論についてまとめてみる。書き始めると長くなってしまうので数回に分けて書くことにする。この図は出版流通の課題と進化の様子を表したものだ。きっかけとなったのは最近話題になっているChris Andersonの「FREE」だ。ぼくの頭の中でもやもやしていたものをAndersonはかなり明確に言い切ってくれた。もちろん中には疑問の点もあるし、極論に走っている面もある。また業種によってのニュアンスの違いもあるだろう。だが、ぼくが気にしている出版については強烈にインパクトのある提言になっている。各論に入る前に一言でこの図を説明すると、インターネットや電子技術を利用することで非常に低い費用でマーケティングすることによりこれまで到達できていないユーザーに商品を販売することができるようになるということだ。Andersonは「FREE」の中で、競争社会では商品の価格は限界費用に限りなく近づき、電子コンテンツの場合はその限界費用は限りなくゼロに近づくと言っている。

年末ということで一年を総括して来年への橋渡しとしてブログのテーマであるDRM進化論についてまとめてみる。書き始めると長くなってしまうので数回に分けて書くことにする。この図は出版流通の課題と進化の様子を表したものだ。きっかけとなったのは最近話題になっているChris Andersonの「FREE」だ。ぼくの頭の中でもやもやしていたものをAndersonはかなり明確に言い切ってくれた。もちろん中には疑問の点もあるし、極論に走っている面もある。また業種によってのニュアンスの違いもあるだろう。だが、ぼくが気にしている出版については強烈にインパクトのある提言になっている。各論に入る前に一言でこの図を説明すると、インターネットや電子技術を利用することで非常に低い費用でマーケティングすることによりこれまで到達できていないユーザーに商品を販売することができるようになるということだ。Andersonは「FREE」の中で、競争社会では商品の価格は限界費用に限りなく近づき、電子コンテンツの場合はその限界費用は限りなくゼロに近づくと言っている。

出版社、取次、書店による書籍の流通が再販・委託といった古い制度のために硬直化し本来の機能を果たすことができなくなっている。特にインターネットなどの新しい技術によって定義されつつある新しい流通を自らのものにできずにいる。これまでの出版流通は取次を通した書店での販売に依存しており、書店での陳列が基本的にマーケティングのすべてである。これではTAM(Total Available Market)総可能市場の多くの部分にリーチすることができていない。結果として販売の最大化はされていない。Amazonなどのネット書店がそれを補完しているが限界がある。

マーケティングの基本は 1) Product商品 2) Pricing価格 3) Availability有用性である。今回問題となるのは得に有用性である。商品がいかに優れていて価格が安くてもユーザーの意識に届かなかったり、届いても商品が手元になければユーザーは他のものを選んでしまう。日用品の世界ではこれはより顕著だ。例えば喉が乾いた時にユーザーは近くの自販機でそこにあるものの中から自分の好みで選ぶ。類似品が複数ある場合は自分の知っているもの(有名なもの)を選ぶ。仮に自分がいつも飲んでいる好みの商品がない場合でも、それに一番近いものを買う。つまりこの場合は商品や価格よりも有用性(その場で利用可能であること)が最大の購買決定要因となる。ということで日用品の場合、ビールや石鹸やお菓子などは高い費用を払ってテレビコマーシャルを流すと同時に流通の隅々まで商品が行き届くように努力する。

書籍の場合、商品には著者、タイトル、ブックデザイン、本の内容などが含まれる。本来書籍はその内容で売れることが理想だろうが、残念ながら内容よりもまずそれ以外の要素が売れる本の要素になる場合の方が多い。次は価格政策である。再販制度のため日本では出版社が一度価格を決めるとそれ以降の流通段階で価格を変えることができない。基本的に流通における価格政策が存在していない。売れない本はいつまでも売れない。変則的な形でブックオフが流通の欠陥を補完している。有用性とはその書籍を顕在的または潜在的に買う可能性のあるユーザー(TAM)に対して対象となる書籍の存在が認知されているか、そしてユーザーが興味を持った時に手にとって見ることができるかまたはその場で買うことができるかということだ。どんなに良い書籍が出版されてもユーザーに認知されなければ存在しないと同じであり、認知されても容易に手に取ることができなければユーザーは購入しない。認知と手にとるという行為は逆の場合も多い、手にとることができるものをユーザーは認知すると言った方が適切かも知れない。書店での書籍の購入行動として一番多いのは、書店にその本があることで認知し、興味を持ち、購入するといったものだ。