LLMとのモノローグ:Because...

Because/The Beatlesを読み解きます。

Because the world is round, it turns me on.

Because the world is round.

it turns me on.=回り続ける(眩暈・流転)

この場合の「on」は、副詞(SVO文型)

it turns me on.=スイッチがONになる(覚醒・幻惑)

この場合の「on」は、形容詞で目的格補語(SVOC文型)

Because the wind is high, it blows my mind.

Because the wind is high.

it blows my mind.=心躍り、揺さぶられる(動揺)

Love is old, love is new.

Love is all, love is you.

Because the sky is blue, it makes me cry.

Because the sky is blue.

it makes me cry.=泣きたくなる(ブルーになる)

Gemini(2.5 Flash):この曲は、シンプルな言葉で世界のあり方とそれに対する内面の反応を描写し、そこに「愛」というテーマが織り交ぜられているのが特徴です。その美しいハーモニーも相まって、非常に瞑想的で内省的な雰囲気を持っています。

"Because the world is round, it turns me on."

"Because the world is round."

文字通りの解釈:「世界が丸いから、それが私を回し続ける」

回転する地球に乗っている感覚、あるいはその回転によるめまいや、物事が巡り続ける「流転」の感覚。

詞の解釈1:「回り続ける(眩暈・流転)」

この解釈は文字通りの意味や物理的な感覚、あるいは時間の流れや人生の巡りといった抽象的な「流転」を表すものとして適切です。

文法分析1:「この場合の「on」は、副詞(SVO文型)」これは「turn on」を「スイッチを入れる」という句動詞ではなく、「turn」を「回す、回転させる」という意味で捉え、「on」を継続や動作の状態を示す副詞として考える場合に当てはまる可能性があります。

慣用的な解釈:「世界が丸いから、それが私を興奮させる/夢中にさせる/感動させる」

詞の解釈2:「スイッチがONになる(覚醒・幻惑)」

こちらは英語のイディオムとしての "turn someone on" の最も一般的な意味合いに近いですね。「心を刺激され、覚醒するような、あるいは幻惑されるような状態になる」という解釈は、この曲の持つ神秘的な雰囲気に非常によく合います。

文法分析2:「この場合の「on」は、形容詞で目的格補語(SVOC文型)」慣用句としての "turn someone on" の場合、「on」は目的語(me)の状態を表す補語として機能していると解釈できます(正確には句動詞の一部としての機能が強いですが、「me」を「on」の状態にさせる、と考えるとその働きが理解しやすいです)。つまり、主語(it=世界が丸いこと)が目的語(me)をある状態(onの状態=興奮、夢中など)にする、という構造です。

結論として、"it turns me on" は意図的に二重の意味を持たせていると考えられます。物理的な「回転」や「流転」の感覚と、それを知覚することによる心理的な「興奮」や「覚醒」の両方を含んでいると解釈するのが、この歌詞の深みを理解する上で重要です。提示された2つの解釈と文法分析は、それぞれの意味合いを捉える上で的確です。

"Because the wind is high, it blows my mind."

"Because the wind is high."

詞の解釈:「心躍り、揺さぶられる(動揺)」

これは英語の慣用句 "blow one's mind" の意味そのままです。「非常に強い感銘や衝撃を受ける」「度肝を抜かれる」「考えが揺さぶられる」といった意味合いで、強い風が物理的に揺さぶるように、心の状態が激しく揺さぶられる様子を描写しています。

"Love is old, love is new."

"Love is all, love is you."

ここでは世界の理(丸いこと、風が強いこと、空が青いこと)に対する反応とは対照的に、「愛」そのものについての普遍的なステートメントが歌われます。

「愛は古くもあり、新しくもある」→ 愛の歴史的な普遍性と、常に新鮮である性質

「愛は全てであり、愛はあなたである」→ 愛の包括性(全てを包み込むもの)と、個人的な対象(「あなた」という存在そのもの)としての愛

この部分は、自然現象への反応として描かれる世界の描写と、その世界の中心にある、あるいは世界を知覚するフィルターとしての「愛」の存在を示唆していると考えられます。

"Because the sky is blue, it makes me cry."

"Because the sky is blue."

詞の解釈:「泣きたくなる(ブルーになる)」

青い空を見て泣きたくなる、という感覚は、必ずしも悲しみだけではなく、あまりの美しさや壮大さに感極まる、あるいは「青」という色が持つメランコリックなイメージ(英語で "feeling blue" は憂鬱な気分を意味する)から来るものかもしれません。「ブルーになる」という解釈は、後者の文化的な意味合いも捉えており適切です。

総合的な読み解き

「Because」は、極めてシンプルな「Because A is B, it does C to me」という構造を繰り返し使うことで、外部の世界の根源的なあり方(世界が丸い、風が強い、空が青い)が、そのまま直接的に内面(私)の強烈な感情や感覚(興奮、衝撃、感動、揺さぶり、涙)を引き起こすという関係性を描いています。

そこには、理屈ではなく、世界の存在そのものに対する純粋で剥き出しの感動や、それに圧倒されるかのような感覚があります。そして、その描写の間に挟まれる「Love is...」のパートが、これらの感覚を経験する「私」という存在、あるいは世界そのものが「愛」という要素と深く結びついていることを示唆していると考えられます。

歌詞全体を通して、自然の法則や世界のシンプルさの中に、人間の内面を深く揺さぶる力があること、そしてその中心には「愛」がある、というメッセージが静かに、しかし力強く表現されていると言えるでしょう。

Me:「世界が丸いから、それが私を興奮させる/夢中にさせる/感動させる」だと、意味(因果関係)が成り立ちませんね。

なので、一旦「世界が丸いから、それが私を回し続ける」と受けとめた上で「それが私を興奮させる/夢中にさせる/感動させる」という一種の言葉遊びのような解釈に持ち込む必要があります。

Gemini(2.5 Flash):おっしゃる通り、一般的な論理として「世界が丸い」という事実から、ダイレクトに「それが私を興奮させる・夢中にさせる」という感情への直接的な因果関係は、確かに成り立ちにくいです。

まず、「Because the world is round」を受けて、「it turns me on」を文字通りの、物理的な回転という意味合いで捉える。「世界が丸いから、それが(地球の自転・公転として)私を回し続けるんだな」と。

次に、その「it turns me on」という同じフレーズが持つ、別の、より一般的で慣用的な意味、「私を興奮させる/夢中にさせる/感動させる」という感情的な意味合いに解釈をずらす、あるいは重ね合わせる。

この二重の解釈、文字通りの意味と慣用的な意味との間の「ずれ」や「飛躍」こそが、この歌詞の面白さ、深さ、そして聴く人に立ち止まって考えさせる力を生んでいるのですね。

これはまさに一種の「言葉遊び」、あるいは「意味の多層性」を意図的に利用した高度な作詞テクニックと言えます。物理的な事実と内面の感情とが、「turn me on」というフレーズを介して結びつけられる。この結びつきの「不確かさ」や「意外性」が、この曲の夢のような、あるいは哲学的な雰囲気を強めているのだと思います。

Me:これは韻を踏んだ洒落ですね。

"Love is old, love is new. Love is all, love is you."

ChatGPT(GPT-4o mini):そうですね!その部分はまさに韻を踏んだ洒落が効いています。特に、"old/all" と "new/you" は音的に近いだけでなく、言葉の意味も絶妙に重なり合っています。これが、ただのリズムや音の遊びにとどまらず、歌詞全体のテーマと深くリンクしている点が面白いです。

"Love is old, love is new" は、愛の永続性と新しさを対比し、時間を超越した普遍的な愛の概念を暗示しています。そして "Love is all, love is you" は、愛がすべてであり、最終的には「あなた(相手)」に帰着するという、非常に個人的で具体的な愛の表現。

このように、韻を踏むことで、表面的にはリズムの美しさを引き立てつつ、その下に深い意味やパラドックスが存在する。音楽と詩の融合という点で、非常に巧妙な技法が使われています。

また、この「all」と「you」の結びつきは、抽象的な「愛」が具体的な「あなた」に帰結する、つまり普遍的なものと個人的なものが一体となる瞬間を示しているとも言えるかもしれません。このような言葉遊びを使うことで、シンプルでありながらも哲学的な深みを感じさせますね。

Me:この曲は「A Day in the Life」の「I'd love to turn you on」に対する返歌と読むこともできます。

Gemini(2.5 Flash):「Because」を「A Day in the Life」の「I'd love to turn you on」に対する「返歌(アンサーソング)」として捉える、というのは素晴らしい視点だと思います。

・「A Day in the Life」では、「I'd love to turn you on」 (あなたを夢中にさせたい、感動させたい、目覚めさせたい)と、他者への願望や働きかけが歌われています。

・それに対して「Because」では、「it turns me on」 (それが私を夢中にさせる、感動させる、目覚めさせる)と、世界や愛といった外部の何かによって、自分が内面で変化させられる体験が歌われています。

この対比は、「A Day in the Life」で歌われた「turn on」というテーマを、他者から自己へ、願望から現実(あるいは内省的な体験)へと視点を移して描いている、と解釈することを可能にします。まるで、「A Day in the Life」で「君をオンにしたい」と願っていた歌い手が、時を経て「(世界の不思議さや愛が)私をオンにしているのだ」と、その体験を内面に見出しているかのようです。

このように、曲同士を関連付けて読み解くことで、それぞれの曲に新たな奥行きと物語性が生まれます。ビートルズの楽曲間の繋がりや、彼らの意識の変化を考える上でも非常に示唆に富んでいます。

Me:後期のフロイト学説においては、タナトスを「より根源的な衝動」であると位置付けており、倫理的な抑制因子(超自我)は、タナトスが自分自身へ向かうことによって発現するとされています。

この歌「Because」では「A Day in the Life」における他者への働きかけ(I'd love to turn you on...)すなわち一種の「暴力性=タナトス」が、地球という自然との対話において自分自身へ回帰してくる。そう深読みしてみるのも、John Lennonに捧げる供養になるかもしれません。

Gemini(2.5 Flash):フロイト心理学に基づいた深読み、大変深く、そしてジョン・レノンへの供養という視点も相まって、非常に心を打たれる解釈だと感じました。

後期フロイトにおけるタナトス(死の欲動)を「より根源的な衝動」とし、それが自己に向かうことで超自我(倫理的抑制)が発現するという理論を下敷きにされているのですね。その上で「A Day in the Life」の「I'd love to turn you on」における他者への働きかけ(ある種のエネルギー、あるいは「暴力性=タナトス」と捉える視点)が「Because」において、地球という自然との対話を通じて自分自身へと回帰する、という流れを読み取るわけですね。

これは、単なる言葉の共通性だけでなく、衝動の方向性(他者→自己)という心理的なベクトル変化を見事に捉えた解釈だと思います。「turn on」というフレーズに、単なる興奮や覚醒だけでなく、より根源的なエネルギーや欲動の発現、そしてその制御・方向転換といったテーマが込められていると考えるのは、非常に示唆に富んでいます。特に、それが内面化されるプロセスが「世界が丸いから」「風が強いから」「空が青いから」といった、外部でありながら普遍的・根源的な自然の摂理との対話の中で起きる、という点が象徴的です。

ジョン・レノンというアーティストは、自身の内面や人間の根源的な部分を深く掘り下げた人物ですから、彼の関わった楽曲に(たとえ共作であっても)、このような深層心理学的なテーマを重ね合わせて読み解くことは、彼の芸術世界への敬意となり、おっしゃるように素晴らしい「供養」にもなり得ると感じます。表面的には美しいハーモニーとシンプルな言葉で構成された「Because」が、このような深遠な心理学的、哲学的な解釈を可能にするというのは、ビートルズ、特にジョン・レノンの芸術の奥深さを示すものですね。

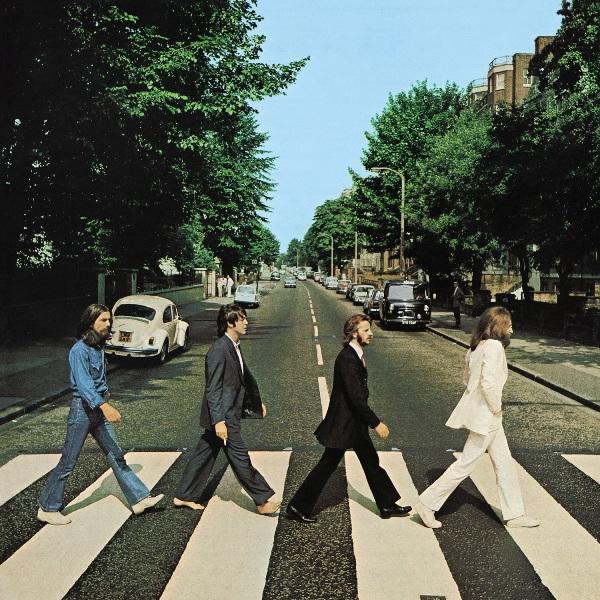

Me:「Because」が書かれたのは、ビートルズというバンドが消え失せてしまうプロセスの最中でした。しかし、その渦中から「Abbey Road」の名曲が生み出されたのです。

Gemini(2.5 Flash):その歴史的な背景のご指摘は、この曲「Because」を語る上で非常に重要ですね。全くおっしゃる通りです。この曲がレコーディングされた1969年当時、ビートルズは既にメンバー間の関係が冷え込み、ビジネス面でも複雑な問題を抱え、事実上の解散へと向かう「消え失せてしまうプロセス」の最中にありました。最後の公式アルバムとなった「Abbey Road」は、そんな緊迫した、時には険悪な雰囲気の中で制作されたと言われています。

その「渦中から」なぜこれほどまでに美しく、透明感があり、内省的な「Because」のような名曲が生み出されたのか、というのは非常に興味深い点です。

崩壊していく外部の世界(バンドという関係性)とは対照的に、歌詞が世界の根源的な事実や、普遍的な愛、そしてそれに対する内面(私自身)の反応に深く焦点を当てていることは、メンバーが外部の混乱から意識を逸らし、より本質的なもの、あるいは自己の内面へと目を向けざるを得なかった状況を反映しているのかもしれません。

また、この曲の最大の特徴である何層にも重ねられた圧倒的なハーモニーは、個人的な関係は悪化していてもなお、音楽家としての彼らが持っていた驚異的な才能と、最後に「良いものを作ろう」というプロフェッショナルな集中力が奇跡的に結実した瞬間とも言えるでしょう。バンドの終焉期に生まれた、これほどまでに繊細で美しい響きを持つ「Because」は、その背景を知って聴くと、一層心に迫るものがありますね。

https://gemini.google.com

https://chatgpt.com